«Выдающийся учёный, незаурядная личность, лидер отечественной филологической науки» – на протяжении нескольких десятилетий эти слова часто и совершенно оправданно звучат при имени Юрия Михайловича Лотмана.

Но когда думаешь о нём, обветренные историей дефиниции куда-то отступают и на первый план выходит образ доброго и мудрого человека, наделённого громадным личным обаянием и почти невероятным даром понимать чужую мысль в её первозданном значении. Его готовность общаться, лишённая какого-либо снобизма или даже лёгкой неприязни, свойственной очень занятым людям, была поразительна. Семинары и встречи со студентами и посетителями Лотман, подобно профессорам прежних поколений, проводил где угодно – в аудитории, дома за чаем или на садовой скамейке, не считаясь со временем и занятостью, охотно откликался на просьбу о совете или консультации. Мне приходилось наблюдать, как он увлечённо играл со студентами в придуманную не то им, не то его учениками игру: на бумажке писалось имя исследователя, которое нужно было угадать по характерным деталям, описанию его концепции или названию труда. Ошибки, правда их было совсем немного, легко прощались и сопровождались весёлым смехом.

Я познакомился с Ю.М. Лотманом в 1980 году благодаря совместной с его учеником П.Х. Торопом работе над статьёй о рисунках Ф.М. Достоевского для тартуской «Семиотики» № 14. Хорошо помню эту первую встречу, поразившую меня до глубины души и наложившую отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Это был урок честного, доброжелательного, не отягощённого никакими кривыми помыслами «положительно-приемлющего», как сказал бы М.М. Бахтин, отношения к младшему коллеге. Тема, которая с трудом в этот период пробивала себе признание в Пушкинском Доме (и смогла это сделать лишь при прямом вмешательстве Д.С. Лихачёва), не вызвала у него никаких нареканий, только горячее одобрение и живой интерес. Вопросы были о другом: о взаимоотношении иконических и вербальных знаков в творческом процессе писателя, о возможности создания типологии. Собственно, это и стало определяющим вектором исследований на многие и многие годы, а высокая оценка Лотманом нашего с коллегой скромного исследования отразилась в ссылке на него в «Семиосфере». Если Н.М. Карамзин уверял, что скверный по своим моральным качествам человек никогда не может стать хорошим писателем, то, продолжая эту мысль, можно утверждать, что подлинно гениальный учёный непременно является носителем выдающихся моральных качеств. Образцом такого рода учёного был Ю.М. Лотман, который как преподаватель абсолютно чужд интонациям дидактического наставничества, общался со своими коллегами и студентами в мягкой, предупредительной манере, при этом не поступаясь истиной.

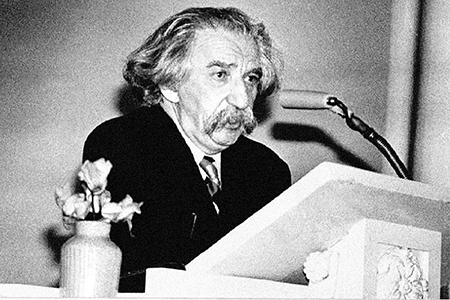

Его лекции и доклады на конференциях пользовались огромным успехом. Слушая Ю.М., нельзя было не почувствовать тот мощнейший пласт знаний и исследовательского опыта, на который опиралось каждое сказанное им слово. Событием был цикл его телевизионных лекций «Беседы о русской культуре» в 1990-е и 2000-е гг., и очень жаль, что их больше нет на экране.

Не только Учёный, но и Личность

Считается, что Лотман является лидером отечественной структуральной поэтики и семиотики и одним из ведущих учёных в этой области. Для меня всегда важна была глубокая преемственная связь, существующая между его изысканиями и традицией отечественной теории литературы. Равно как тартуско-московская структурно-семиотическая школа является прямым – с некоторым пунктиром, вызванным сталинскими репрессиями, – продолжением русской формальной школы, последняя прямо вытекает из требований А.Н. Веселовского и А.А. Потебни рассматривать мировую литературу на всём протяжении её развития как единое системное образование, а значение слова в художественном произведении – как имеющее специфический смысл, отличный от всех и любых иных его применений. Эпоха Лотмана – 1960–1980-е гг. – органическая часть истории отечественной филологии и, возможно наравне с эпохой формальной школы, самая существенная её часть. Первые работы, проложившие путь к созданию школы, – «Лекции по структуральной поэтике», «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры», «Игра как семиотическая проблема и её отношение к природе искусства», «Проблема знака в искусстве», «О метаязыке типологических описаний культуры», «Семиотика кино и проблемы киноэстетики».

Творческое наследие Лотмана велико и по объёму, и по научному значению, его достижениям посвящено огромное количество статей на многих языках мира, на базе его концепций проводятся конференции, семинары, осуществляются исследовательские проекты. Соревноваться с Борисом Фёдоровичем Егоровым, проработавшим бок о бок с Лотманом многие годы и написавшим блестящую биографию учёного, также вряд ли уместно. Во время конференции в Большом конференц-зале Пушкинского Дома один коллега сказал: «Здесь находится две трети нашей науки». В зале присутствовали Ю.М. Лотман и Д.С. Лихачёв. Оставшаяся «треть» – М.М. Бахтин, находившийся в этот момент в доме престарелых, дополнить до целого смелую концепцию коллеги никак не мог. Вероятно, слишком уж категорично было сказано, на свете много хороших учёных, однако выдающееся значение личности Лотмана, несомненно, чувствовал каждый, кому довелось с ним работать или просто встречаться; каждый может подтвердить эффект нравственного и духовного оздоровления, который сопровождал эти встречи. Умение видеть объект во всей полноте его насущных и потенциальных свойств – конечно, профессиональное качество учёного, но это же свойство отличает и человека с развитым духовным миром. Ю.М. был не только большим учёным, но и большим человеком, легко и с удовольствием принимавшим в свой ценностный кругозор видение мира другого человека со всей его многообразной неполнотой и застарелыми недоумениями.

Преодолевая сопротивление

Ю.М. Лотман принадлежал к поколению, опалённому войной, ушедшему на фронт со школьного выпускного бала или вскоре после него. Это был человек, прошедший войну (среди его боевых наград – медали «За отвагу» и «За боевые заслуги») и понимавший цену жизни, готовый расширять представления о живом, относя к нему и художественный текст. В промежутках между отважными действиями на фронте будущий профессор семиотики изучал французский язык. Далее было продолжение учёбы на филологическом факультете Ленинградского университета (1946–1950), ожидаемое давление «самого холодного из чудовищ», отказавшего будущему академику в аспирантуре по «пятой графе», по той же причине он не мог трудоустроиться в городе и вынужден был уехать в Эстонию на должность старшего преподавателя в Тартуский педагогический институт. В 1952 году им была защищена кандидатская диссертация о А.Н. Радищеве, а в 1954 году Лотман перешёл в Тартуский университет, который и стал базой для строительства всемирно известной научной школы. В 1961 году состоялась защита докторской диссертации, в 1963-м он получил звание профессора. К счастью, в Эстонии «пятая графа» не сработала. За какие-то два-три года Лотману удалось выстроить поразительную по мощи научную базу на возглавляемой им кафедре. По этому поводу Г.А. Бялый, отвечая на мой вопрос, что он думает о Лотмане, улыбаясь сказал: «Это мой ученик, но я его боюсь».

Огромная личная популярность Лотмана в стране и за её пределами довела до белого каления советские спецслужбы, и Лотману в 1970-е годы отключили телефон, якобы на время ремонта, который затем продолжался до бесконечности. Поездки за рубеж ему также были запрещены, и учёный складывал письма-приглашения в зарубежные университеты в папку, не без юмора названную «Письма к русскому путешественнику». Лотман чурался всякой позы и того, что сейчас называется пиаром, душой принадлежа к той самой классической дворянской русской культуре XIX ека, которую с таким увлечением исследовал («Очерк дворянского быта онегинской поры», «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» и др.). Моделирующая функция культуры, о которой он так много писал, сказалась тут и на нём самом: идя по улице и проходя мимо дамы, Лотман слегка приподнимал шляпу. Горделивых поз, слов и действий, которые так в ходу у публичных людей сегодня, Лотман не принимал, при этом не чурался никакой самой простой работы, сам топил дровами печку в доме, где жил с семьёй, не сетуя на судьбу и не требуя центрального отопления. Подобно своим любимым авторам, Н.М. Карамзину и А.С. Пушкину, героически преодолевавшим сопротивление общественной рутины и давление государственных служб, Лотман считал необходимым выстраивать жизнь в противодействии любым попыткам замкнуть её в наезженную колею и запереть в более или менее тёплое насиженное место. Он с огромным уважением относился к Эстонии, давшей ему приют и возможность продуктивной научной деятельности, много времени тратил на изучение эстонского языка, тем, кто этого не понимал, говорил, что это его долг и обязанность. Нельзя не отметить и местные власти, которые немало сделали для Лотмана с целью улучшить условия его работы, ведь он был для Тарту «градообразующим» человеком.

Давно известно, что лучшее в науке создаётся в маргинальных зонах, на периферии парадигм, в противодействии центральному тренду и при непрекращающемся дожде критики. В этом смысле пребывание отечественной структурно-семиотической школы в Тарту, при всемерной её поддержке со стороны наиболее здравых сил советской филологии, – огромный шанс, который был использован кафедрой Лотмана на все сто процентов. Оборотной стороной этого явилось всеобщее мировое признание научных заслуг Лотмана, что проявилось в избрании его членом Британской, Шведской, Норвежской и, разумеется, Эстонской академий наук, но Академия наук СССР, как и в случае с Бахтиным, смущённо промолчала. Скромного вида выпуски «Трудов по знаковым системам» сыграли гигантскую роль в поддержании должного уровня отечественной филологической науки, спасая её в брежневские времена от позорного методологического коллапса. Идея об искусстве как уникальном языке связи между индивидуальностями, о художественном произведении как «вторичной моделирующей системе», надстраивающейся над естественным языком, внедрение теории знаков в трактовку эстетического объекта сыграли роль мощного оздоравливающего фактора в условиях засилья унылой эстетики марксизма-ленинизма. «Не каждый текст о литературном произведении является литературоведением», – любил говорить Ю.М., и сегодня эти слова приходится вспоминать всё чаще в условиях нового наступления на отечественную филологию антропологии, деконструктивизма, социологии и прочих «негуманитарных филологий», пытающихся отменить полуторавековую историю отечественной науки о литературе и заменить её чем-то более удобным для понимания тех, кто не видит никаких отличий между художественным и нехудожественным текстами.

Движение к центру культуры

Основой исследовательского кредо Лотмана было представление о мире как множестве живых семиотических объектов, в непрерывном и многоуровневом режиме обменивающихся информацией, которая суть семиотическая питательная субстанция, полезная, бесполезная или вредная, поддерживающая жизнь или вызывающая летаргический сон и забвение, – смерть в этом мире, по Лотману, отсутствует. Продолжая концепцию Ю.Н. Тынянова, Лотман доказывал, что движение эстетического объекта в истории культуры происходит по закону перемещения между актуальной и периферийной зонами, любое движение такого рода смещает его к центральной зоне культуры или отодвигает к области его стагнации или архивации. С этим же связано и представление о формировании эстетической информации, когда в необходимый и продуктивный конфликт входят два и больше языков, в процессе переводов («множественных перекодировок») формируя феномен понимания смысла как «семиотического взрыва».

«Летние школы», замечательным образом расширявшие дидактическое пространство структурно-семиотического метода, и для тартуских студентов, и для приезжих, начиная с 1964 года стали важнейшим элементом научной жизни страны в целом, обратив семиотические штудии Тарту в феномен тартуско-московской семиотической школы. Хотя, конечно, её география включала в себя не один десяток городов, учёные из которых принимали участие в работе семинара. Вторым важнейшим итогом развития проекта «летних школ» явилось расширение круга изучаемых явлений – от литературно-художественных текстов к языкам культуры, с включением в круг рассматриваемых явлений театра, кино, живописи… Начиная с середины 1960-х гг. Тарту стал самым привлекательным местом для творчески мыслящей части отечественной интеллигенции, причём не только для филологов и культурологов, но и для представителей самых разных научных дисциплин, особенно в области теории информации, лингвистики и философии. Базируясь на теории знаков Ч. Пирса, затем Ч. Морриса, представители самых разных наук пытались выстроить специфические метадисциплины, формируя семиотический «этаж» своей науки, позволяющий провести более точный анализ исходного материала. Уровень исследований, результаты которых печатались в «Семиотиках» и других изданиях Тартуского университета, был насколько впечатляющ, что этому поразились дожившие до тех времён представители русской формальной школы Р. Якобсон и В. Шкловский. Было признано, что Тартуско-Московская школа, возглавляемая Ю.М. Лотманом, – это научное явление мирового уровня, самым серьёзным образом продвинувшее теоретическую основу науки о литературе и ряда других гуманитарных наук.

Абрис великой идеи

В условиях, когда базовый принцип структурно-семиотического метода, бинарная оппозиция, попал под огонь критики, во многом справедливой, Лотман нашёл, что ответить сомневающимся в существовании художественной структуры, создав концепцию семиосферы – поразительной по эвристическому потенциалу научной концепции, которая охватывает все существующие в культуре факты и явления, приводя их к единому знаменателю. Эта модель вбирает в себя все существующие в нашем мире семиотические объекты, располагая их в виде концентрических кругов (уровней), взаимодействующих между собой в режиме многоступенчатого диалога. Важно отметить глубинное отличие этой концепции от интертекста, выдуманного Ю. Кристевой на основе безнадёжно испорченного ею тотального контекста М.М. Бахтина, – идеи, получившей чрезвычайно широкое распространение в эти годы, реальным противодействием которой и стала лотмановская семиосфера. Если в интертексте любой элемент получает принципиально любое значение, находя себе означаемое в другом означающем, и круг при этом замыкается, возможность смысла исчезает, то у Лотмана любой элемент семиосферы, проходя многочисленные перекодировки и переводы, замыкается на ядерную структуру, придавая тем самым смысл и каждому отдельному элементу общей системы. Интегральная функция Логоса, ненавистного антропологам и деконструктивистам, остаётся незыблемой, соединяя части мира в единое осмысленное целое. Безграничному и бездушному интертексту Лотман противопоставил насыщенную смыслом семиосферу, имеющую осязаемые и доказанные границы и вполне ясную структурную организацию. Лотман доказал, что семиотический механизм культуры работает в условиях тотального диалога между всеми его компонентами, при этом семиотические объекты, расположенные «рядом» или «вложенные друг в друга», вступая во взаимодействие, порождают информацию. И эта интеграция смысла во всеобщем семиозисе оказалась близка идеям М.М. Бахтина о тотальном диалоге внутри «кругозоров» и «окружений» участвующих в нём персон и идее Д.С. Лихачёва о едином поле мировой литературы и культуры. Остаётся только дважды пожалеть: о том, что сам Лотман не успел доработать свою концепцию и в его известной книге мы видим абрис великой научной идеи и что новые поколения филологов обращают на неё не слишком большое внимание. Подобно Бахтину, наметившему контуры своей новой науки «металингвистики» и ушедшему от нас с массой неразгаданных тайн, к разгадке которых он был так близок, Лотман оставил нам множество трудов, которые содержат не только ответы, как, например, его знаменитая «Структура художественного текста», но и важнейшие вопросы – пусть и сформулированные таким образом, что видны подсказки направлений, в которых можно добиться правильного решения, – «Внутри мыслящих миров», «Люди и знаки» и др.

Пространство мысли и жизни

Настоящий учёный может реализовать себя как творческая личность только в условиях свободы мысли и слова, а такого рода свобода не терпит никаких специальных рамок, границ или пределов. Пространство мысли и жизненного действия Лотмана включало в себя всё, где возможна какая-либо интересная или продуктивная мысль или идея, – разумеется, сюда входила и сфера политики. Он не был диссидентом в прямом смысле этого слова, так как лишь эпизодически включался по просьбам окружающих в такого рода деятельность (был представителем Народного фронта Эстонии в 1990-х), но легко и с удовольствием общался с любым человеком, независимо от его политических взглядов и от возможной опасности такого общения. Так, в январе 1970 г. он принимал в гостях Наталью Горбаневскую, что привело к многочасовому обыску на квартире Лотманов, который проходил на глазах у учёного и его гостей. Искали ли они «шпионскую радиостанцию» или просто хотели попугать учёного, остаётся под вопросом. Что касается его мнения о происходящем в стране, он как-то высказался следующим образом: «Когда мы видим политика, который точно знает, что надо делать, который не сомневается, то в лучшем случае это глупый политик, а в худшем – опасный… Конечно, политика – такая область, где сомневаться нелегко, но это и есть реальная основа демократии. Главный принцип демократии ведь не в том, что позволительно говорить одному и сто одному человеку, а в том, что от безусловной истины, бесспорной и несомненной, мы переходим к праву на сомнение, к представлению об ограниченности своего знания и несовершенстве своих самых, казалось бы, правильных идей». Давление на учёного в 1980-е усилилось настолько, что Г.Д. Гачев как-то спросил его, не собирается ли он уехать. Лотман ответил: «Там, среди клумб, может, оно и приятней, но моё место в бараке». Как и все люди такого склада и характера (как Ф.М. Достоевский, например), он был вечно сомневающимся человеком, не оставляющим ни одну мысль, ни одно утверждение без обдумывания, поисков аргументов за и против. Согласно его мнению, не подверженный сомнениям человек живёт в убеждении, что он всегда и во всём прав, а «чем человек меньше знает, тем у него меньше сомнений, тем он категоричнее». А категоричность Лотман не любил.

То, что мы думаем о Лотмане, вовсе не укладывается в список: «филолог, профессор, создатель научной школы». Можно с уверенностью сказать, что речь идёт не просто о выдающемся литературоведе, но об одном из самых замечательных людей ХХ века, в своём характере, стиле жизни, деятельности воплощавшем всё лучшее, что может сделать человек в течение жизни. Достоевский как-то написал: «Знаете ли вы, сколь силён может быть один человек?» Ответ на этот вопрос – жизнь Ю.М. Лотмана, учёного, гуманиста и одного из лучших людей нашей страны.

Константин Баршт,

доктор филологических наук,

ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН

Творческое наследие Лотмана велико и по объёму,

и по научному значению