Жизнь Нины Берберовой хронологически почти без зазоров совпала с ХХ веком: она родилась в 1901 году в Петербурге, а умерла в 1993-м в американской Филадельфии.

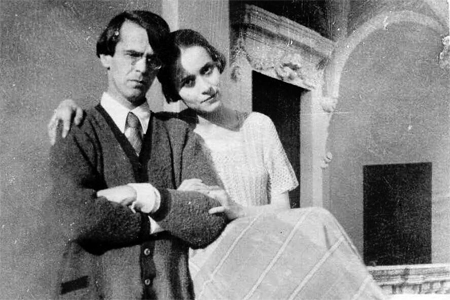

Умерла выпавшей из реального бытия знаменитой писательницей, в бреду, что тоже казалось нарушением всех законов (бывают люди, иссякание жизненных сил которых принять невозможно). 92 года земной жизни – это непредставимо много. Настолько, что не можешь поверить фотографиям. Тем, на которых 21-летняя солнечная девушка только что покинула Россию с Владиславом Ходасевичем и фотографически «правильно» смотрит в объектив, нежно обнимая новоиспечённого мужа. И тем – с легендарных встреч Берберовой с советскими читателями в 1989 году, где она, взволнованная, счастливая, то ли смеётся, то ли плачет, то ли сомневается в реальности происходящего. Нет, те и другие фотографии абсолютно историчны, привязаны к вполне определённым событиям – проблема тут в другом: во внешнем несовпадении, несочетаемости образов.

Впрочем, есть книга, отметающая сомнения и доказывающая безусловно – перед нами один и тот же человек и вот этого, закатного, никогда бы не было без того, рассветного. Эта книга – «Курсив мой», и главным её героем является Нина Берберова в контексте большой истории (истории вообще и истории литературы в частности). Сей факт как бы подтверждает избранный Берберовой подзаголовок – «автобиография». Однако не всё тут просто.

Дело в том, что в процессе радостного, а временами по-настоящему восхищённого одоления этого текста становится ясно: несмотря на предельную его субъективность, имеющую в виду абсолютно личное отношение к описываемым людям и событиям, текст перестаёт быть автобиографией в привычном понимании, превращаясь в портрет эпохи, портрет века. В документ прежде всего исторический, но лишённый при этом свойственной подобным документам претензии на окончательный взгляд, окончательные характеристики и оценки, на историческую «истину в последней инстанции». Следствием такой претензии всегда становится некая околонаучная скука, излишняя серьёзность, схема, не имеющая ничего общего с живой жизнью. Сколько бы ни обвиняли Берберову в предвзятости в изображении тех же Гумилёва, Андрея Белого, Максима Горького или Бунина, именно её портреты, напрочь отменяющие всякую иконописность, которой грешит научная история литературы, превращают в живых людей те писательские муляжи, которые преподносятся массовому сознанию в качестве главных действующих лиц отечественной литературы ХХ века.

Чего стоят, например, берберовские свидетельства о берлинской жизни Андрея Белого, тяжелопьющего, мучающего знакомцев поздними визитами, танцующего фокстрот, бессчётно повторяющего рассказ о своих взаимоотношениях с Блоком и его женой – так, будто эта история случилась вчера, а не за пятнадцать лет до этого! Что же, Андрей Белый отныне превращается в пародию на самого себя, а ценность сделанного им в литературе умаляется? Разумеется, нет, однако и его неровные стихи, и его блистательная проза, и его двусмысленные мемуары приобретают в этом освещении дополнительное измерение, ибо все они – плод творческих взрывов очень живого и очень непростого человека с несомненными задатками гения.

Ещё пример: история взаимоотношений Берберовой и Ходасевича.

Не секрет, что известность юная Берберова получила в связи со своим романом с поэтом, который в начале 1920-х годов обрёл совершенно неповторимый голос и выдвинулся на первые роли в русской поэзии. В ранние эмигрантские годы Берберова писала стихи, рассказы, повести, разборы современной литературы, издавала журнал, однако все относились к ней как к Галатее, изваянной Ходасевичем-Пигмалионом, и такое отношение не могло не ранить начинающую писательницу. Она, впрочем, и сама понимала ту роль, которую играет в её жизни Ходасевич. О многом говорит известный эпизод в «Курсиве», относящийся к их отъезду из России: Берберова описывает разговор о неоконченных стихах Ходасевича и, в частности, о поэме, начатой им четверостишием: «Вот повесть. Мне она предстала / Отчётливо и ясно вся, / Пока в моей руке лежала / Рука послушная твоя», – и продолженной Берберовой ещё одним четверостишием: «Так из руки твоей горячей / В мою переливалась кровь, / И стала я живой и зрячей, / И то была – твоя любовь». Тут ключевыми являются слово «послушная» (Ходасевич определяет им иерархию отношений) и фраза «и стала я» (которой юная Берберова как бы соглашается со своим мужем, проецируя их любовь на историю Пигмалиона и Галатеи). Напомню – это 1922 год.

Интересно, что, когда спустя полвека в среде советской интеллигенции вслед за установившимся культом Ходасевича возникла отчаянная мода на Берберову, новые почитатели бывшей ходасевичевской жены продолжали воспринимать её абсолютно в том же ключе. И вот тут Нина Николаевна повела себя довольно жёстко: отвечая на вопросы о влиянии Ходасевича, она это влияние не отрицала, однако всячески показывала, что оно относится к 1920-м годам, а, например, «Курсив мой», которым бредила та же советская интеллигенция, написан в 1960-е, через тридцать лет после смерти Ходасевича. И была совершенно права.

Почему? Потому что «Курсив мой» сильно отличается от всего того, что писала Берберова; это чудесное самопроявление кристально ясного и самобытнейшего дарования, как бы дремавшего в иные времена. В том числе и во времена, когда Берберова жила (а потом, в 1930-е, не жила, но продолжала дружить) с Ходасевичем. И как это ни парадоксально, вновь почти задремавшего в «послекурсивные» годы. Всё это не значит, что читать «другую» Берберову невозможно. Возможно, а некоторые опыты и нужно. Однако при этом ясно, что поэзия – это не вполне берберовское дело. Что литературная критика её, изначально выросшая под присмотром Ходасевича, хороша лишь тогда, когда перестаёт быть собственно литературной критикой, а приближается по манере к «Курсиву». Что её художественные биографии отличаются от «курсивной» автобиографии монологической заявкой на объективизм и историзм и если даже имеют в своей основе учёбу у «Державина» Ходасевича, то лишены его виртуозной художественной игры (а интерес вызывают лишь у читателей, интересующихся «запретным», – тут и авантюризм Будберг плюс «жареные» подробности её отношений с Горьким и Уэллсом, и гомосексуализм Чайковского). Что исключительно исторические исследования – вроде книги «Люди и ложи», столь возбудившей нашу перестроечную публику «открытием белых пятен истории», – слишком тяжелы, не по-хорошему необъятны, а то и попросту скучны. Нет во всём этом того магического кристалла, который вертит в руках художник, сумевший обрести полную внутреннюю свободу, самостоянье по-пушкински и не озабоченный чужими оценками и восприятиями (а это основа «Курсива»).

Необходимость остановиться на проблеме «Берберова и Ходасевич» диктуется ещё одной причиной – она связана с разного рода мифами о писательнице. В частности, с мифом, условно говоря, «железной женщины». Берберова описывает уход от Ходасевича словами, от которых впору впасть в смущение, – она пишет о «восторге» освобождения от близкого человека, несколько, разумеется, смешивая карты и путая следы. Но если мы протрём слегка ослепшие от агрессии историко-литературных стереотипов глаза, то вдруг увидим, что перед нами почти обыкновенная история слишком уж разновозрастных браков. Один, старший, останавливается, перегруженный впечатлениями бытия, превратившимися в рутину; другая, младшая, рвётся уйти вперёд, рвётся осваивать новые территории жизни. Чем не иллюстрация того, к чему пришли к началу 1930-х годов Ходасевич и Берберова. У одного – отвращение к литературе, хвори, депрессии, блуждания, пасьянсы и бильярд; у другой – желание нового, яростное неприятие стереотипа, голова, полная творческих замыслов. Берберова здесь завершается как «прелестная прелесть» (определение З. Гиппиус), но это не значит, что превращается в какое-то «железо», «чугун» (эти определения она, впрочем, сама спровоцировала), что разучивается прощать, становится исключительно зла, язвительна, холодна… А это ведь общее место во многих мемуарных свидетельствах. Тут какое-то непонятное мне бесчувствие (скорбное!) по отношению к собственно текстам Нины Берберовой. И прежде всего к «Курсиву», который навсегда останется (для меня, во всяком случае) исповедью нежной и взволнованной, неравнодушной души, не теряющей в жизненных превратностях и испытаниях неизбывного интереса к другим людям, вообще к «другому человеку» – с целью оставить его в истории, тем самым обессмертив его. Но и себя тоже.

Александр Панфилов, кандидат филологических наук