Пётр Столыпин оценивал риски своего служения без иллюзий, написав в завещании: «Похороните меня там, где меня убьют». На его смерть отреагировала Петербургская биржа падением акций российских компаний. До краха империи оставалось несколько лет.

Российская империя в начале ХХ века – потенциал огромен, темп развития высок, власть в руках узкого правящего класса во главе с монархом. Но промышленный переворот вызвал к жизни образованный класс, обслуживающий это развитие и ставший конкурентом существующей системе управления.

Вошедший в страну при премьерстве С.Ю. Витте иностранный капитал, рост промышленности и банков, активизация международной торговли породили небывалые прежде обстоятельства. Несоответствие между экономически активной и образованной частью населения и «старосветским» характером государства, политически опирающегося на архаичные крестьянские массы, создавало всё новые напряжения. Террор «Народной воли», жертвой которого пал Александр II, был продолжен. В этот период погибли тысячи людей, среди них министр народного просвещения А.П. Боголепов, министр внутренних дел Д.С. Сипягин, министр внутренних дел В.К. Плеве, брат царя великий князь Сергей Александрович.

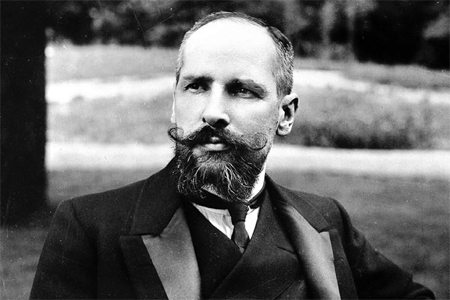

«Правительственная власть после колебаний и растерянности времён Булыгина, графа Витте и Горемыкина попала, по-видимому, в сильные руки. По слухам, в П.А. Столыпине был наконец найден тот Бисмарк, которого тщетно искали долгое время, человек огня и железа, который ни перед чем не остановится в стремлении к намеченной цели...» (П.А. Тверской. К историческим материалам о покойном П.А. Столыпине. Журнал «Вестник Европы», апрель, 1912 г.).

Герой вышел на авансцену в тот момент, когда держава находилась у пропасти. У него завидная родословная и биография. Пётр Аркадьевич Столыпин троюродный брат Михаила Лермонтова, родственник Льва Толстого.

Государственная дума, избранная весной 1906-го, оказалась малоспособной к конституционной деятельности. Коронная администрация тоже слабо представляла принципы парламентаризма, исходя из многовековой сущности монархии: Россия как большая семья держится на патернализме самодержавной власти, на личности государя, неотделимой от заботы о народе. А где здесь буржуазия, интеллигенция, промышленники, банкиры?

Пётр Аркадьевич так писал жене (праправнучка генералиссимуса А.В. Суворова Ольга Борисовна Нейдгард): «26 апреля 1906 г., С.-Петербург. Оля, бесценное моё сокровище. Вчера судьба моя решилась! Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясённой, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что он поддержит, вразумит меня (...)».

Перед государственной властью стояла задача преобразовать систему управления, сбалансировав давление крупного капитала адекватной силой. Эта сила могла возникнуть только из народной глубины, опасной и одновременно содержательной, – из крестьян, которые составляли 85 процентов населения империи. И на эту силу была сделана ставка.

9 ноября 1906 года произошло событие, которое можно считать рубежом в истории России: обнародован указ императора, освободивший крестьян от власти общины. Впредь они могли покупать землю по льготной цене в многолетний кредит. До 95 процентов такого займа оплачивало государство, в Крестьянский государственный банк передавались казённые и принадлежавшие царской семье земли. При этом земельные участки не продавались ни помещикам, ни сельским обществам, а только крестьянам. В юридическом отношении они становились совершенно независимы.

Из интервью П.А. Столыпина: «А по существу, община задерживает больше всего остального, вместе взятого, – и наше государственное, и наше экономическое развитие. Она лишает крестьянство благ и шансов индивидуализма и препятствует формации среднего класса, класса мелких поземельных собственников, который в наиболее передовых странах Запада составляет их мощь и соль. Что так быстро выдвинуло Америку в первый ряд, как не индивидуализм и мелкая поземельная собственность? Наша земельная община – гнилой анахронизм, здравствующий только благодаря искусственному, беспочвенному сентиментализму последнего полувека, наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям. Дайте выход сильной личности в крестьянстве, освободите её от воздействий невежества, лени и пьянства, и у нас будет прочная, устойчивая опора для развития страны без всяких утопий и искусственных вредных скачков. Община в её настоящем виде не помогает слабому, а давит и уничтожает сильного, губит народную энергию и мощь».

Делая ставку на «сильных хозяев», правительство не предполагало насильственного разрушения общины. Постепенно деревня адаптировалась к рыночной экономике – через кооперативное движение. К 1914 году в стране работали десятки тысяч кооперативов. В них приобретался опыт самостоятельного ведения бизнеса, самоуправления, диалога с властями, даже международной торговли. Например, на Алтае в селе Старая Барда работал кооператив, занимавшийся производством сливочного масла, которое продавалось в Европу под маркой «Парижского». Здесь были построены электростанция, клуб с кинопроектором, протянута телефонная сеть. Кстати, несколько лет назад там на народные деньги поставили памятник Столыпину. И таких кооперативов в Сибири были десятки, если не сотни.

Стратегия реформ: обеспечить модернизацию сельского хозяйства, создать опору государственной власти из крепких собственников, изжить уравнительную общинную практику, избыток рабочей силы направить в растущую промышленность. Мелкие и средние хозяйства должны были объединяться в самоуправляемые структуры (своеобразные «колхозы») под патронажем крупных помещичьих хозяйств. Но мы знаем, что эта эволюционная коллективизация сельского хозяйства не состоялась, а была доведена до логического конца лишь во время социалистической индустриализации.

П.Б. Струве говорил, что с реформой, ликвидировавшей общину, могут быть сопоставлены только освобождение крестьян и прокладка железных дорог.

При этом общая организация экономики была противоречива. Торговля зерном (важнейший экспортный товар) от крестьянского двора до морского порта оказалась перенасыщена посредниками и ростовщическим капиталом. Скупка на корню урожая, сговоры перекупщиков для минимизации покупной цены, выплата мизерных авансов под I будущий урожай – вот формы легального паразитирования спекулянтов.

Если, скажем, в министерстве земледелия США имелось специальное бюро для сбора информации о хлебной торговле, то в России в важнейшем экспортном секторе царила анархия. Ежегодно на вывозе зерна за рубеж посредники, среди которых доминирующую роль играл иностранный капитал, зарабатывали до 50 млн золотых рублей, фактически изымаемых из деревни.

Когда я стал писать биографию Петра Столыпина, Кирилл Кривошеин, сын соратника премьер-министра Александра Васильевича Кривошеина, прислал мне свою книгу об отце, в которой повествуется о борьбе реформаторов с министром финансов В.Н. Коковцовым за создание инвестиционного банка для поддержки сельского хозяйства, остро нуждавшегося в деньгах. Государству следовало сделать решающий шаг, чтобы уменьшить хищничество перекупщиков и банков. Однако «бухгалтерский» подход Коковцова, считавшего, что главным для государственных финансов является не развитие, а накопление золотого запаса, вёл политику Столыпина в тупик. Вопрос стоял так: кто окажется сильнее, финансист или реформатор?

Об интересах банков, в том числе интересах политических, можно много не говорить. Столыпин проиграл. После его смерти реформу стали сворачивать, начинался последний акт трагедии Российской империи.

Сегодня памятник Столыпину в Москве у Белого дома и спектакль МХАТ им. Горького «У премьер-министра мало друзей» напоминают о том уроке истории.

Святослав Рыбас, писатель, историк

ДОСЛОВНО

Из Докладной записки Совета съездов представителей промышленности и торговли правительству 12 июля 1914 года:

Россия в 1910-1911 гг. быстро вступила в период экономического подъёма. Города растут у нас с поистине американской быстротой. Целый ряд железнодорожных станций, фабричных и заводских посёлков, особенно на юге, обратился в крупные центры городской – по всему своему складу и запросам – культуры (...) Лет через 20-30 мы увидим, быть может, картину самых крупных в этой области перемен.