В театральной среде принято считать, что эта пьеса сочинялась как «безделушка» для милого домашнего спектакля и на сцену попала словно бы случайно – лишь благодаря настойчивости К.С. Станиславского, выбравшего её для открытия Московского общества искусства и литературы. На самом же деле Толстой с самого начала задумывал комедию с серьёзным нравоучительным посылом для профессионального театра. И первое, действительно домашнее, представление пьесы домочадцами и гостями Ясной Поляны очень помогло ему в дальнейшей работе над пьесой. Недовольство же автора своим детищем («Кончил комедию, очень скверно», – записал он в дневнике) вызвано, вероятно, тем, что он уже захвачен был замыслом будущей «Крейцеровой сонаты» и на комический лад совершенно не настроен. А пьеса между тем получилась и смешной, и забавной, несмотря на весь её нравоучительный заряд.

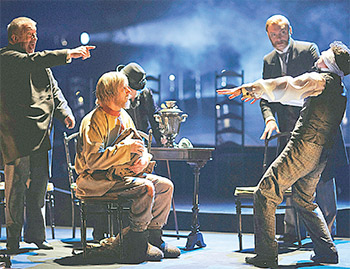

К Леониду Фёдоровичу Звездинцеву (дар тонкой иронии, присущий Игорю Костолевскому, в этой роли пришёлся как нельзя кстати) из курской его деревеньки приезжают мужики (сермяжно-основательные и в то же время такие лукавые Игорь Марычев, Виктор Запорожский и Сергей Удовик) в надежде прикупить земли. Бумагу нужную справили, аванс с горем пополам собрали, а барин, всерьёз увлёкшийся спиритизмом, заартачился: духи-де ему не советуют землю в рассрочку продавать. А мужикам без неё хоть в гроб ложись! «Земля наша малая, не то что скотину, – курицу, скажем, и ту выпустить некуда», – всё время давит на жалость один из них. Прыткая горничная Таня (Наталье Палагушкиной искренность и непосредственность помогают добирать то, на что пока не хватает мастерства), не раз уже подшучивавшая над господами, во время очередного спиритического сеанса устраивает так, что барин подписывает купчую. У неё в этом деле свой интерес: один из просителей – её будущий свёкор. Хитрость разоблачается хозяйкой дома, презирающей и супруга, и его увлечение (нервную барыньку Татьяна Аугшкап играет на пределе гротеска, заимствуя краски и даже интонации у своей «предшественницы» в этой роли – Светланы Немоляевой). Но прочно стоящий на земле крестьянский мир в финале одерживает победу над эфемерным, обречённым тлению миром господским.

С истовым проповедником, свято верующим в свои идеалы, равноправный диалог затруднителен. Нам сегодня как раз высоких идеалов и не хватает, да только проповедь ни у кого благоговейного трепета не вызовет. А наводить мосты между человеческими душами необходимо. Худрук Маяковки посвятил спектакль любимому мастеру – Петру Наумовичу Фоменко, который поставил на этой же сцене «Плоды просвещения» ровно 30 лет назад. Отсылки к тому давнему спектаклю, даже явные «цитаты» из «первоисточника», лишь отчасти облегчают режиссёру задачу, которую он сам себе же и усложнил, пытаясь сложить в ансамбль корифеев, игравших в том легендарном спектакле, и молодых, только что принятых в театр, которые и на свет-то появились уже после того, как постановку Фоменко сняли с репертуара. Ансамбль пока не складывается – мастера на каждом своём выходе привычно берут зал, а новички, несмотря на весь молодой задор, на их фоне пока выглядят не слишком выразительно. Остаётся ждать, когда тигель зрительного зала превратит этот конгломерат в однородный прочный сплав.

Похоже, однако, что дань уважения своему наставнику – лишь один пласт сверхзадачи, которую Карбаускис ставил перед собой. Ему очень интересно было попробовать настроить нынешнего зрителя на диалог с Толстым. Но чтобы зритель услышал автора, нужно было изменить фокус настройки. Толстовские сентенции режиссёр сохранил. Тут тебе и жених Тани Семён (Алексей Сергеев), рвущийся в деревню «косить, пахать, это всё из рук не вывалится». И Кухарка (точная в мельчайших нюансах крошечной роли Светлана Немоляева), настоятельно советующая поскорее забрать Таню из города, «пока не изгадилась» среди господ, которые только «здоровы жрать», на фортепьянах «запузыривать», да на балах «телешом» отплясывать. Сыграно всё это с таким озорством, что слух не режет.

И «точки перехода» обличительного толстовского пафоса в XXI век более чем очевидны. Причём на разных уровнях. Чего стоит один только профессор околомистических наук Кругосветлов (филиграннейшая, фоменковской выделки работа Михаила Филиппова), горестно вздыхающий: «Как мы ещё далеки от Европы!» Тяга людей ко всяческой потусторонщине сегодня едва ли не сильней, чем во времена Толстого: количество «паранормальной» прессы зашкаливает, на ТВ процветает особый «мистический» канал, а уж по числу экстрасенсов на душу населения мы наверняка впереди планеты всей. А если выходить на глобальные обобщения, то превосходство работящего крестьянства над погрязшим в праздности барством вполне транспонируется сегодня в противопоставление трудящихся россиян отечественной элите вкупе с так называемым креативным классом.

И все эти смыслы и аллюзии существуют в совершенно классическом пространстве, выстроенном Сергеем Бархиным. Овальное «зеркало» во весь портал сцены – граница миров, которую персонажи пересекают в обоих направлениях. «Эхом» вторящий ему невероятных размеров овальный же стол, вокруг которого кружится и бытовая, и «мистическая» жизнь обитателей дома. И овал вечного неба над всеми этими реалиями и химерами.

«Консерватизм» варяга Карбаускиса, самоотверженно обороняющего «большой стиль» русского театра от полчищ актуализаторов, вызывает тем большее уважение, чем плотнее становятся ряды наших отечественных новаторов, с завидным азартом разбирающих этот стиль по кирпичику. Уж они-то с удовольствием превратили бы дидактическую пьесу Толстого в политический памфлет, комедию абсурда, а то и вовсе в какой-нибудь сатанинский шабаш – это нынче в тренде, да и сюжет позволяет.

Спектакль Карбаускиса – дипломатической выверенности доказательство того, что театру, чтобы быть социально значимым, вовсе необязательно оглоушивать зрителя адской смесью классического с улично-богохульным. У нас этих «коктейлей Богомолова–Кулябина» и без того уже столько запасено (а сколько ещё появится – бог весть!), что можно весь русский театр за пару сезонов распушить на атомы. И не по одному разу. Такое, милые, у нас тысячелетие на дворе.