Дарья Медведева

Вишнёвый занавес, наверху которого таинственно мерцают буквы «КС», отсылающие то ли к названию пьесы об «окровавленном мастере», то ли к отцу-основателю, а, может, и к прозвищу французского короля Людовика XIV «король-солнце», раскрывается – и пышность разрастается, ярче и громче заявляет о себе с каждым новым действием.

Премьера спектакля Юрия Квятковского «Кабала святош» опрокидывает все ожидания. Взаимоотношения власти и художника и их попытка между собой договориться – вопрос, который привлекал не одно поколение режиссёров. И, конечно, желая поставить спектакль на эту тему, как можно не поддаться соблазну обратиться в первую очередь к булгаковской драматургии, а конкретно – к «Кабале святош»? Надо не забыть сказать, что с этой пьесой работали и Анатолий Эфрос, у которого Мольера играл Юрий Любимов, и Сергей Юрский в БДТ, деливший сцену с Олегом Басилашвили в роли Людовика XIV, и Адольф Шапиро, которому выпала возможность поработать с Олегом Ефремовым, Натальей Теняковой, Иннокентием Смоктуновским, Олегом Табаковым. Наконец, никак нельзя забыть и про спектакль Юрия Ерёмина по этой пьесе с Александром Ширвиндтом в главной роли.

Вспоминать яркую, непростую судьбу «Кабалы...» на театральных подмостках можно долго, но важно понимать, что премьера в МХТ – о сегодня. Режиссёру Юрию Квятковскому стало мало для воплощения своего художественного замысла одной, стройно сложенной пьесы о Мольере, поэтому вместе с драматургом Михаилом Дегтярёвым они подвергли пьесу вивисекции и создали «литературный макрокосмос», фрагментарно соединив «Кабалу» с отрывками из произведений Николая Бердяева, Льва Толстого, святой Терезы Авильской, Августина Блаженного и документальной хроники – докладной записки Платона Керженцева Сталину и Молотову.

И получилось так, что изначальная драматическая история о художнике, вынужденном научиться искусству лизоблюдства, превратиться в червя, пресмыкающегося перед властью и запутавшегося в своих чувствах, превратилась в трёхвременной фрактал: эпоха жизни Мольера, советские 30-е годы и наше время. За последние годы любой наш современник убедился на деле, насколько история циклична, поэтому нам показывают жизнь театров в разные времена, но где неизменно царило и царит одно – сопли фарса, намотанные на кулак клоунады.

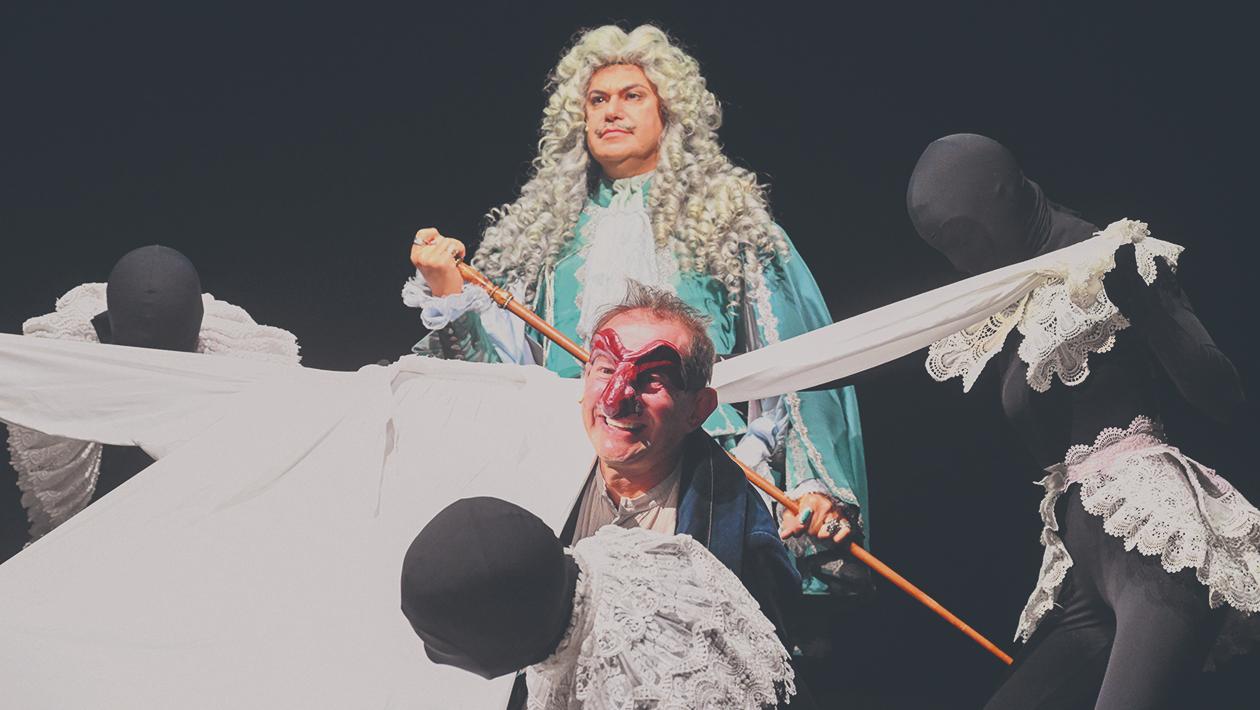

Следуя завету Станиславского, который хотел, чтобы в спектакле Николая Горчакова всё «сияло, как солнце», Квятковский наполняет каждое действие своей постановки тяжёлой роскошью. По всему спектаклю сценографом Николаем Симоновым и художником по костюмам Игорем Чапуриным щедро, а порой и избыточно (и это тоже, конечно, намеренный ход) рассыпаны бахтинская карнавализация, зрелищность, лицедейство и буффонада. В этом карнавале сама жизнь играет, а игра становится самой жизнью. Когда нам показывают детство Мольера и короля, сцену заполняют огромные золочёные головы младенцев, герои усаживаются на большие качели напротив друг друга, позади них оказывается ряд ужасающих пупсов, точно попавших сюда из Кунсткамеры, а на сцену на платформе выплывает мать будущего короля Анна Австрийская во всём чёрном (Павел Ващилин). В постановке находится место и для пыточных орудий святой инквизиции и пиротехники. Из-за своей избыточной пестроты «Кабала святош» в МХТ получилась настоящей сценической «пощёчиной» псевдотеатральности.

За всей дьяволиадой с кудрявыми париками, чулками, туго зашнурованными корсетами, нарядными туфлями и прочим внешним блеском Квятковский не забывает про ритмичность, сбалансированность и, самое главное, сюжет. Он настолько ловко жонглирует одновременно несколькими темами и мастерски работает с мизансценами, что спектакль не провисает ни в одном месте. Постановка играет разными гранями, а моментами актёры перевоплощаются из своих персонажей в самих себя: Мольер со своей актёрской труппой упражняется в поклонах до земли (ведь, как сказал Декарт ещё в первом действии, «Франция – страна строгого надзора и не подходит свободомыслящим людям»), а после обращается в зал со словами: «Я буду благодарить каждого, кто продлит жизнь этому театру». И тут с нами говорит уже не французский драматург, а сам господин Константин Хабенский. Тема актёрской судьбы приобретает зримую форму, когда Мадлена Бежар уже после смерти вспоминает о своём служении театру. Александра Ребенок подробно играет даже не кающуюся в грехах актрису, оказавшуюся за дверью театрального мира, а дух трагической, мрачной актёрской судьбы. Богом забытая, она хочет искупить свои грехи, но архиепископ Шаррон в исполнении Ивана Волкова играет здесь не милосердного праведника, способного привести к утешению, а эдакого святошу, грехи которого ужаснее, чем у приходящих к нему на исповедь. Наблюдая за всем этим фарсом, сам Михаил Булгаков (Илья Козырев) записывает в блокноте первые наброски того самого «Мольера».

Подобно тому, как в первом акте от толчков ног маленького Мольера и будущего короля Франции качаются качели, так и в будущем от этих двоих зависит судьба их подчинённых, им доверившихся. Но судьба всех без исключения, конечно, в изящных руках Людовика XIV в исполнении Николая Цискаридзе, скрывающегося здесь под псевдонимом Максима Николаева. В роли французского короля-диктатора Цискаридзе чувствует себя органично. Меняя за этот вечер несколько королевских одежд, он уже только своим видом облачает в зримую форму понятия стати, высокомерия и бесстрастности. Его слова «Ни перед кем не извиняюсь и всех прощаю» и «После нас – хоть потоп» пробирают изнутри. И становится жаль, что к тому моменту за стеной театра уже наступила ночь: ведь никто ничего и не услышит.

Главная загадка этого спектакля – кого играет Константин Хабенский, который продолжил традицию прежних художественных руководителей МХТ и сыграл французского комедиографа. Однако – не только его. Хабенский, «рисуя» своего Мольера, оставляет некие «белые пятна» в роли. Они заполняются его же собственными переживаниями художественного руководителя одного из главных российских театров. Он переживает за Пале-Рояль, поэтому вынужден пресмыкаться перед властью, чтобы не оказаться очередной тушей на королевском столе.

Признать вину – попытка избавиться от удушающей кабалы, которая мучает каждого персонажа. В финале все герои просят прощения у друг друга и зрителей, оправдываются, почему зашли «не в ту дверь».