В 1895 году примерно в 130 километрах от Хабаровска на террасах двух небольших рек, впадавших в Уссури, появилось небольшое селение. Тогда, в последние годы девятнадцатого столетия, оно называлось станция Медвежья. Сегодня это город Вяземский, названный в честь талантливого русского инженера. В своё время здесь при строительстве Уссурийской магистрали трудилось множество замечательных специалистов. Однако Ореста Полиеновича Вяземского среди них нужно выделить особо.

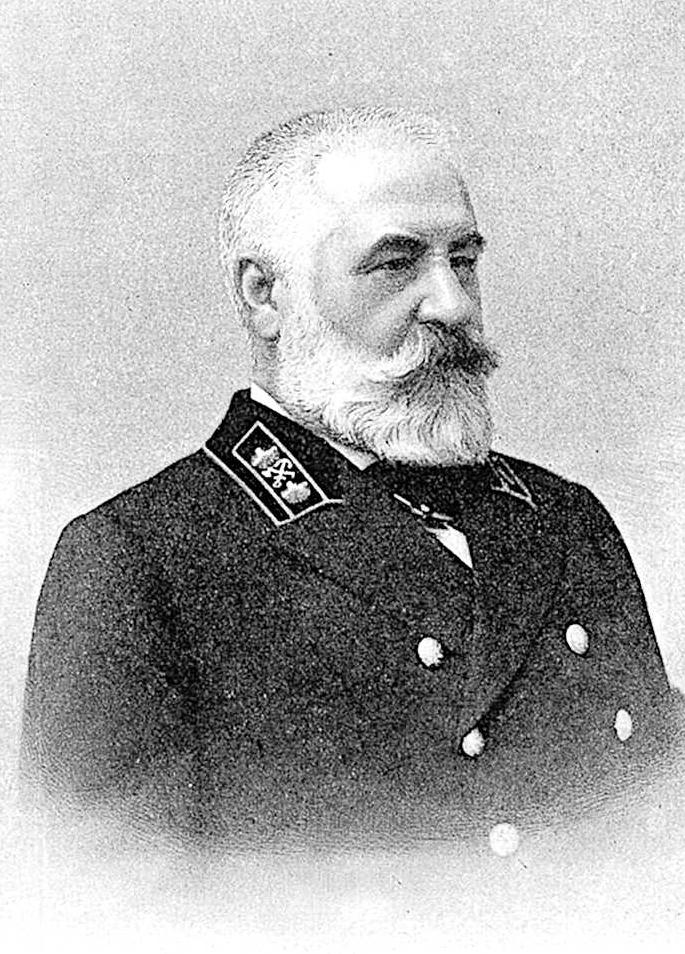

Он был потомственным инженером. Его отец тоже занимался строительством дорог, правда, не железных – прокладывал шоссейный трассы. Возможно, поэтому Орест с раннего детства был, как говорится, «силён в математике», неплохо чертил и явно проявлял способности к инженерной науке. В 11 лет он стал кадетом Петербургского корпуса (института) инженеров путей сообщения. Проучился там восемь лет, получив и среднее, и профессиональное образование. Неординарная карьера Ореста Вяземского началась в 1850-е, когда Россия стала активнее строить стальные магистрали. Грамотные инженеры ценились на вес золота, а в особенности отечественные, хорошо понимавшие русскую специфику этого процесса и психологию нашенского рабочего.

После Крымской войны, которая наглядно продемонстрировала, к каким проблемам может привести отсутствие железнодорожных линий в местности, отдалённой от столиц, вышел высочайший указ Александра II о создании первой в империи сети железных дорог. Не все планы того времени удалось вовремя реализовать, однако именно после того решения молодого императора стальные трассы в России стали строить системно, решая стратегическую задачу – покрыть рельсами всю империю, несмотря на природные трудности. Для того использовались и казённые средства, и частные капиталовложения. Строить стали повсюду.

По трудовому пути Вяземского можно изучать географию огромной страны. Он был одним из главных инженеров Волго-Донской железной дороги, потом служил начальником движения и ремонта пути на Грушевско-Донской дороге, затем занимался строительством Курско-Харьковско-Азовской и Воронежско-Ростовской дорог. Проводил сложные изыскания на Уфимско-Златоустовской железной дороге, просчитывал спуск с уральского хребта на участке от Миасса к Челябинску. Его перевели на запад, на линию Вильно – Ровно – Ковно. Там снова – изыскания и даже более сложные, чем на Урале, ибо впервые в России при строительстве железнодорожной магистрали пришлось пробивать тоннели – Понарский и Ковенский. К тому же дорогу нужно было прокладывать через болота. Вяземский справился с этой задачей безупречно. Неудивительно, что после этого прибалтийского успеха Ореста Полиеновича направили на Дальний Восток – на рекогносцировку пути, который планировали проложить в Забайкалье. Кстати, в сравнительной близости с современным БАМом.

Вяземский стал первым железнодорожным разведчиком тех мест. Сегодня непросто даже вообразить все трудности его работы в необитаемой местности. Даже точных географических карт на многих участках этого маршрута тогда не существовало. В первую очередь Вяземский стал специалистом по вечной мерзлоте, собрав массу полезных сведений у геологов. И пришёл к выводу, что прокладывать стальные магистрали на такой почве – задача непростая, но реальная. К тому времени его уже называли богом изысканий. Вяземский оказался и опытным путешественником, и талантливым расчётчиком, и аналитиком, который умел применять на практике сведения, полученные от исследователей. По духу он был первопроходцем. Только добавил к их удали и находчивости высокий профессионализм инженера. Согласно изысканиям Вяземского началось строительство Кругобайкальской и Забайкальской железной дороги. Там ему удалось исследовать более тысячи километров мёрзлого и скалистого бездорожья. Разведка Вяземского в суровом непроходимом краю дала точные данные.

После успеха забайкальских изысканий инженера снова перебросили на западные рубежи империи – строить Принарвскую дорогу. Однако в то время главным техническим проектом России стал Великий сибирский путь. Строилась Уссурийская железная дорога. До Петербурга долетало эхо конфликтов между губернатором Приамурья Андреем Корфом и инженером Александром Урсати. Министр Сергей Витте направил туда Вяземского – с миссией, которая отчасти была ревизорской, а отчасти – дипломатической. Ему предстояло дать оценку работе Урсати и, если понадобится, наладить его отношения с губернатором. В итоге Вяземский благожелательно оценил старания инженера Урсати, но примирить его со строптивым хозяином края оказалось делом невозможным. Пришлось Вяземскому самому возглавить строительство. Не все инженеры восприняли такое назначение с восторгом: они уважали Урсати и потому не сразу приняли нового руководителя. Чтобы завоевать авторитет, Вяземскому потребовалось продемонстрировать такт и блеск ума. Через некоторое время он поручил инженеру Николаю Бочарову уточнить маршрут на одном из участков строительства дороги. Тот сработал безупречно, в срок – и предложил начальнику три варианта маршрута линии. Вяземский одобрил его старания, но сам разработал четвёртый вариант, да какой! Орест Полиенович нашёл способ сократить длину пути на 17 км, расходы – на 2 млн рублей золотом и время прокладки – на полгода. Кроме того, по его варианту дорога оказывалась заметно дальше от китайской границы. После того случая авторитет Вяземского в профессиональной среде взлетел до небес. А возводить пришлось уникальные конструкции. Об одной из них газеты писали: «Хорский мост как по технике сооружения, так и по условиям постройки должен быть признан чудом инженерного строительного дела. При длине моста в 160 саженей и четырёх пролётах возведение его в четырёхмесячный срок поражает своей скоростью».

Вяземский провёл дорогу через тайгу и болота. Строили под его руководством надёжно и, что немаловажно, в срок. 1 сентября 1897 года в Хабаровск прибыл первый поезд из Владивостока. Это был триумф русских инженеров и прежде всего Вяземского. За шесть лет работы на Дальнем Востоке строители магистрали научились понимать его с полуслова. Кстати, на строительстве дороги трудились и китайские рабочие. Так вот, авторитет Вяземского в их среде был так высок, что император Поднебесной наградил русского инженера орденом Двойного Дракона – за дух сотрудничества и дружелюбия, который царил в многонациональном трудовом коллективе. И это притом что к строительству Транссиба далеко не все в Китае тогда относились благожелательно.

Наследие инженера Вяземского можно найти по всей России – таким насыщенным выдался его профессиональный путь. Но историческое бессмертие он обеспечил себе прежде всего трудами на Дальнем Востоке и в Сибири. Первый разведчик БАМа и выдающийся строитель Транссиба – с такими титулами и остался в железнодорожных летописях инженер с княжеской фамилией.