Геннадий Красников

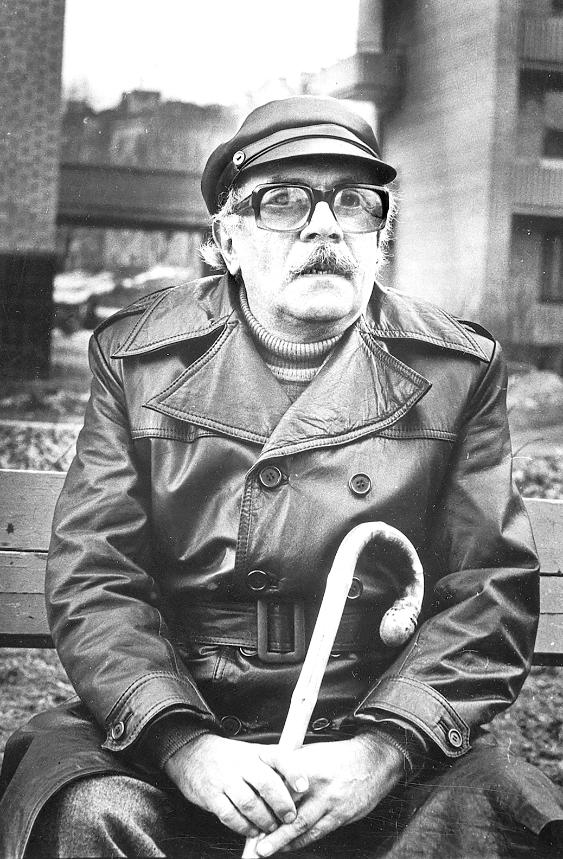

Считается, и справедливо, что лучшим (одним из самых лучших) стихотворений Давида Самойлова (на фото), участника Великой Отечественной войны, является — «Сороковые».

Кажется, что все его знают едва ли не наизусть, да и трудно не поддаться обаянию его захватывающему с первых строк музыкальному звучанию, которое поначалу как будто бы даже заслоняет содержание стихотворения, само становясь этим содержанием, настроением. Но по мере движения звукового – начинают проявляться, возникать кадры, то промельком, то останавливаясь, и ты успеваешь всмотреться в детали, в образ героя стихотворения:

Сороковые, роковые,

Военные и фронтовые,

Где извещенья похоронные

И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.

Просторно. Холодно. Высоко.

И погорельцы, погорельцы

Кочуют с запада к востоку.

А это я на полустанке,

В своей замурзанной ушанке,

Где звёздочка не уставная,

А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,

Худой, весёлый и задорный.

И у меня табак в кисете,

И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,

И больше нужного хромаю.

И пайку надвое ломаю,

И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!

И это всё в меня запало

И лишь потом во мне очнулось…

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые!..

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!

Конечно, «Война гуляет» как будто не очень вяжется с человеческой трагедией, но рядом с «гуляет», с «мы такие молодые», рядом с «и я с девчонкой балагурю», — вдруг в финальную строфу словно врываются обрывки откуда-то издалека долетающей народной песни «Последний нонешний денёчек Гуляю с вами я, друзья», песни, которая знает, что «завтра рано, чуть светочек, Заплачет вся моя семья». Так, финал неожиданно становится открытым, в нём обнаруживается второй план, объём, узнаваемая народная драма, общее горе. В «роковые» Первой мировой, Есенин опишет, как «разухабистой гурьбой», с тем же настроением под ту же развесёлую до слёз песню отправлялись на фронт: «По селу тропинкой кривенькой, Ободравшись о пеньки, Рекрута играли в ливенку Про остальние деньки».

Неведомо, как залетели в стихотворение Давида Самойлова те отчаянные нечаянные звуки, само ли так получилось, или просто Россия с её песнями, историей, судьбой растворена в русском слове, воздухе, а значит, и в стихах поэта. В своих воспоминаниях Самойлов не случайно говорит: «Главное, что открыла мне война, — это ощущение народа». Подтверждением тому можно назвать совершенно неожиданное, совсем не в канонической стилистике автора, выдающееся стихотворение «Семён Андреевич», которое, быть может, и есть самое главное в его творчестве, а по сути – и в жизни. Алтайский крестьянин Семён Андреевич Косов в бою спас Самойлова: «Под обстрелом немецких миномётов он выскочил из окопа и на руках унёс меня…».

В сущности, это рассказ Андрея Платонова о «сокровенных людях», где «ощущение народа» равно спасению физическому (о чём реальный сюжет из биографии) и спасению духовному (без чего не может быть русской литературы):

Семён Андреич! Алтайский пахарь!

С тобой мы полгода друг друга грели.

Семь раз в атаку ходил без страха.

И пули тебя, как святого, жалели.

Мы знали до пятнышка друг о друге,

И ты рассказывал, как о любви,

Что кони, тонкие, словно руки,

Скачут среди степной травы.

И кабы раньше про то узнать бы,

Что жизнь текла, как по лугу, ровно,

Какие бывали крестины и свадьбы,

Как в девках жила Пелагея Петровна.

Зори ― красными петухами.

Ветер в болоте осоку режет.

А я молчал, что брежу стихами.

Ты б не поверил, подумал ― брешет.

Ты думал, что книги пишут не люди,

Ты думал, что песни живут, как кони,

Что так оно было, так и будет,

Как в детстве думал про звон колокольный…

Семён Андреич! Алтайский пахарь!

Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли?

Помнишь, как ты разорвал рубаху

И руку мне перетянул до боли!

Помнишь? Была побита пехота,

И мы были двое у пулемёта.

И ты сказал, по-обычному просто,

Ленту новую заложив: ―

Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!)

А я останусь, покуда жив.

Мой друг Семён, неподкупный и кровный!

Век не забуду наше прощанье.

Я напишу Пелагее Петровне,

Выполню клятвенное обещанье.

Девушки в золотистых косах

Споют, придя с весенней работы,

Про то, как Семён Андреич Косов

Один остался у пулемёта.

И песни будут ходить, как кони,

По пышным травам, по майскому лугу.

И рощи, белые, как колокольни,

Листвою раззвонят на всю округу.

И полетят от рощи к роще,

От ветки к ветке по белу свету.

Писать те песни ― простого проще

И хитрости в этом особой нету.

10 января 1946

Так ещё никогда не писали о войне. Всё замечательно в этом стихотворении, одном из лучших во всей поэзии фронтового поколения, — и пули, которые «как святого, жалели», да ведь он и впрямь был святой, и «кони тонкие, словно руки, Скачут среди степной травы», так мог увидеть только «алтайский пахарь», крестьянин, который думал (и правильно думал), «что книги пишут не люди, что песни живут, как кони…» Чего, кстати, не увидел и не понял Евтушенко, возражавший против удивительного фольклорного образа «кони тонкие, словно руки…».

Всё остальное тоже оттуда, из роковых, сороковых:

Как это было! Как совпало —

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

«Для чего это воспоминание? — будет спрашивать себя Самойлов. — Для чего эта память, так настоятельно требующая излияния чернил на бумагу?.. Только ли болезнь памяти заставляет нас взяться за перо, чтобы изобразить прорастание собственной жизни и того, что произрастает вокруг? То, что произрастает вокруг! Может быть, в этом и весь ответ?». И сам определит для себя смысл «болезни памяти»: «главная мысль моя, главная цель — воссоздание собственного «я», исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное «я» и взглянуть на него со стороны». А ведь так пишется история современника, история эпохи, история страны…

После войны тема памяти неизбежно становится главной в творчестве фронтового поколения, как сказано у Самойлова «но в памяти такая скрыта мощь, Что возвращает образы и множит…». Память с годами становится для поэта философской категорией: «Человек это память и воля. Дальше тронемся, память моя!». «Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, Того порою не желая…», пишет Самойлов о погибших товарищах, среди которых не только ифлийцы, но и друзья по Литинституту. Пятеро упомянутых погибли на фронте. Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Илья Лапшин, Борис Смоленский, Николай Майоров… Об оставшемся в живых Наровчатове: «Аукаемся мы с Серёжей, Но леса нет, и эха нету».

Пережитое не заживает, осмысливается, то отступая, то возникая вновь, о чём бы ни писал Давид Самойлов в стихах ли, в прозе, в мемуарах, в дневниковых записях. Словно идёт психологическое выстраивание иерархических ценностей в наступившей новой реальности, и надолго мерой поступков, взросления и отношения к настоящему и прошедшему остаётся война, потому и «Долго пахнут порохом слова…»

Но и в самые кошмарные сны постепенно — в более поздних послевоенных стихах — проникает свет, словно уравновешивая боль потерь, страданий, трагедии каким-то очень человечным, не сценическим и совсем не возвышенным катарсисом —

Луч солнца вдруг мелькнёт, как спица.

Над снежной пряжею зимы…

И почему-то вновь приснится,

Что лучше мы, моложе мы,

Как в дни войны, когда, бывало,

Я выбегал из блиндажа

И вьюга плечи обнимала,

Так простодушна, так свежа…

1961

Кажется, что человек оглянулся и увидел, что жизнь продолжается, что уже подрастают свои дети, что нужны силы не растерять, не промотать драгоценное с чем пришёл из одних трудностей в новые проблемы и ожидание неизвестного будущего:

Слава богу!

Ведь всё, что было,

Всё, что было, — было со мною.

И война меня не убила,

Не убила пулей шальною.

Не по крови и не по гною

Я судил о нашей эпохе.

Всё, что было, — было со мною,

А иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам,

И по правде, и по замаху.

Мы хотели, чтоб было лучше,

Потому и не знали страху.

Потому пробитое знамя

С каждым годом для нас дороже.

Хорошо, что случилось с нами,

А не с теми, кто помоложе.

(Пережитое. 1961)

С возрастом, естественно, к человеку приходят грустные мысли, внутреннее одиночество, даже если он окружён людьми… «Хочется иногда пожаловаться кому-нибудь старшему, — писал он Лидии Чуковской в письме, — но старших почти нет. Один только Бог…». Что ещё? –

Если вычеркнуть войну,

Что останется? Не густо.

Небогатое искусство

Бередить свою вину…

Значит, вновь и вновь проходить тот путь, путь без которого не было бы и личного счастья, и творческого, путь к самому дорогому, что всё наполняет смыслом, в котором как у любимого Пушкина – «И жизнь, и слёзы, и любовь…»:

Дай выстрадать стихотворенье!

Дай вышагать его! Потом,

Как потрясенное растенье,

Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер,

И только завтра я пойму,

Какое привалило счастье

Глупцу, шуту, Бог весть кому —

Большую повесть поколенья

Шептать, нащупывая звук,

Шептать, дрожа от изумленья

И слёзы слизывая с губ.

В записной книжке Давид Самойлов 5 сентября 1942 года оставляет запись, которая очень многое объясняет во фронтовом поколении: «Большинство из нас погибнет. Я спокоен, ибо душа чиста…».