Ещё мальчиком – страшно вспомнить, как давно это было, – почувствовал я необоримую тягу к древности. Каким-то таинственным магнетизмом завлекал меня Египет – страна грозных фараонов и затейливых иероглифов, пугала кровожадной жестокостью Ассирия, томила кровным, наверное, родством Иудея, восхищала дивной красой Греция, чуждо и торжественно то приближался, то отдалялся Рим.

Жили мы тогда в центре Ленинграда, на Большой Московской в коммунальной квартире, я с папой и мамой в одной комнате, впрочем, квартира и вся состояла из трёх комнат. Я это к тому, что библиотеку в таких условиях большую не заведёшь, а книги я начал покупать уже старшеклассником. Букинистические магазины были рядом, и книги исторические там случались, я покупал то, что мог, родители мне не препятствовали.

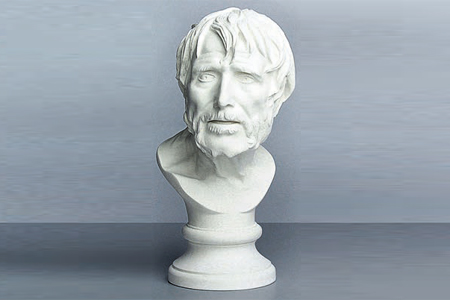

Я сейчас не припомню, откуда я притащил однажды тяжёлый вряд ли мраморный бюст какого-то античного мудреца. Вроде кто-то подарил мне его, стащив из Академии художеств,

а может, и не стащив, а просто по праву владельца подарил. Это был сильно потемневший когда-то белый лик, нос прямой и гордый был сломан, но взгляд пустых глазниц твёрд и величественен. Вскоре кто-то постарше объявил мне со знанием дела, что это Сенека – великий римлянин, воспитатель Нерона, им же и казнённый. Переглядываясь с этим ликом, я что-то начинал понимать в человеческой истории, ощущать её будто физически, распознавать в ней жизнь живых, а не память о мёртвых. Я переговаривался с Сенекой, временами ощущал его своим, мне было с ним теплее, чем с иными окружающими меня в институте, в поездках, где бы то ни было в жизни.

Но нам пришлось уехать с Большой Московской в Дачное – всё равно что уехать из Петербурга в настоящий Ленинград – прямоугольных домов и безлюдных пустырей. Сенека был тяжёл, а вещей было много. Мне не разрешили его взять в маленькую квартиру с низковатыми потолками и скудным метражом. Я словно потерял друга. Но я вспоминал его часто. Когда мы с женой

были в Кордове, в Испании, где он родился, когда бродили мы по Риму среди крикливых, по словам Марциала, улиц, когда читал-перечитывал Тацита, и казалось мне – вот он, приговорённый Нероном к самоубийству, лежит в ванной, кровь медленно стекает со старческих бледных рук в тепловатую воду, рядом жена Паулина, молодая, прекрасная, приказавшая вскрыть себе вены, чтобы погибнуть вдвоём, но врываются посланцы Нерона, насильно перевязывают ей кисти рук, она остаётся жива, но ненадолго, умирает через несколько лет, слишком много крови потеряла тогда, в тот смертный день. Где теперь этот потемневший от кружения времён белый лик, где он? Помнит ли он обо мне? Никогда не узнаю, никогда.

Анатолий Бергер