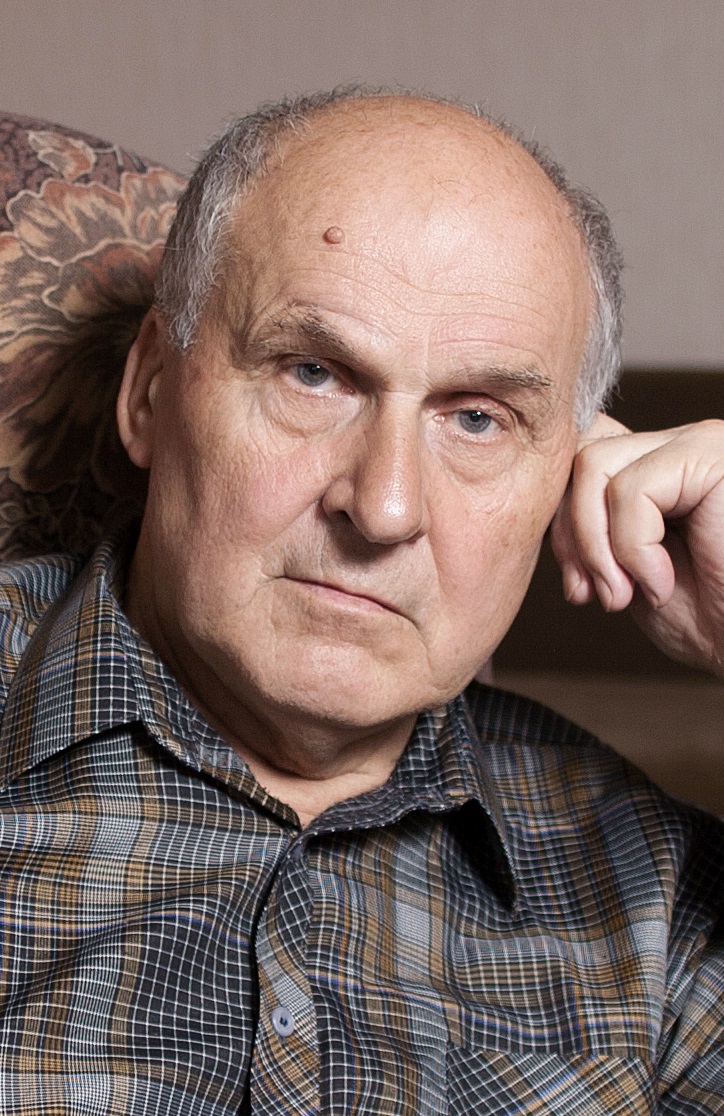

Михаил Чижов, Нижний Новгород

Наверное, сколько тысячелетий существует разумный человек (homo sapiens), столько лет он задаётся вечными вопросами: как вести себя, как выжить, каким быть в постоянно меняющихся условиях: природных, экономических, геополитических, культурных. Тем более когда эти перемены резки и неожиданны.

Экспертами в передаче выступали: психолог Сергей Еникопов (один из первых исследователей криминальной агрессии), писатель Андрей Рубанов, антрополог и археолог Мария Добровольская, психолингвист и директор института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская и патофизиолог Геннадий Сухих. Все они, кроме писателя Рубанова, одного из лучших писателей современности, профессоры, академики, люди большой науки.

Осветили прежде всего проблемы адаптации человека в сложных современных условиях. Пришли к выводу, что адаптационные возможности человека хоть и велики, но небезграничны, а значит, надо беречь человека, не перегружать его, тем более пустяковыми задачами, а то и запретами.

Вспомнилась хлёсткая статья доктора Бориса Урланиса с незабываемым названием «Берегите мужчин», опубликованная в «Литературной газете» 24 июля 1968 года. Шестидесятые годы в СССР по сравнению с нынешними временами были стабильными и спокойными, если не считать ввод войск в Чехословакию. Значит, в любое время есть серьёзные причины говорить о сбережении народа. Вспоминаются ранние смерти нестарых мужчин в 1990 е годы, которые принято называть лихими. И неслучайно Татьяна Черниговская говорила о способности людей выдержать скорость этой самой адаптации, а она (скорость) весьма велика. Тут самое время применить для иллюстрации русскую поговорку «Из огня да в полымя».

Потом разговор свалился на обсуждение роли СМИ и вообще информации в поддержке или разрушении психики человека в непростые времена. То, что они в третьем десятилетии XXI сложны и трудны, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Еникопов выразил мысль, что СМИ и социальные сети навязывают нам те или иные шаблоны и точки зрения, но помогают ли они преодолевать стрессы? Как их фильтровать? И надо ли это делать, живя своим умом? – задаётся известный психолог такими трудными для разрешения вопросами. Жить ли, как чеховский герой, в футляре, или остро реагировать на всё происходящее в стране, не жалея своё сердце?

Мне известны десятки моих ровесников и более молодых, которые советуют не рвать понапрасну сердце, говоря, что от тебя, маленького винтика, ничего не зависит, и ты не изменишь ситуацию. Не то ли советовал усталый Есенин (130 лет со дня рождения которого Россия отмечает в этом году): «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете…»

Доктор Татьяна Черниговская говорит: «Я учила детей, как сопротивляться стрессу!» Но как она это делала, осталось за кадром. Еникопов посетовал, что у молодых не вырабатывается критичность к суждениям со стороны так, как это делается у пожилых. Добавим от себя, что даже не у всех пожилых вырабатывается критичность. И опять никто не ответил: где и когда надо вырабатывать критичность, позволяющую сопротивляться стрессам? Самое время бы обозначить проблемы воспитания критичности, да и просто элементарнейшей логики, которой не хватает у молодых людей. Но эзопов язык в передаче превалировал над жёсткой сутью жизни. Смею заметить, что критичность вырабатывается только при условии представления и анализа разных точек зрения. Когда же только и слышатся со всех сторон слова из переводного стихотворения Александра Безыменского: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка…», о какой критичности можно говорить?

Мария Добровольская попыталась обозначить рамки формирования этой самой критичности, сказав, что нужно знать не только о прошлом, но и о будущем, хотя бы самую малую толику. «Помощников в понятии будущего нам не хватает». Да, это так, но опять вопрос остался без ответа: где взять этих помощников, и кто они?

Михаил Швыдкой поднял вопросы соотношения реальности и ирреальности в восприятии информации, в отношении к происходящему вокруг нас, что есть правда или ложь, называемая по-англицки и новомодно «фейком». Он также сказал нечто тривиальное, что цивилизация есть культура запретов, и добавил, что мы сами не знаем, на что мы способны.

Еникопов заметил, что раньше (когда это?) воспитание и обучение было авторитарное, и папа с мамой были авторитетами для детей, но потом… На что Рубанов чётко ответствовал: «Табу? Мы не можем жить без авторитетов!»

Говорили о справедливости, морали, этике, воспитании, но что-то никто не упомянул и не развил главную для человека всех времён и народов тему смысла жизни. Он приобретает особенную ценность в трудные времена, в эпоху перемен. Шотландский писатель Томас Карлейль (1795–1881) подвёл за ведущего итог: «Человек не должен жаловаться на времена, из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что же, на то и человек, чтобы улучшить его».