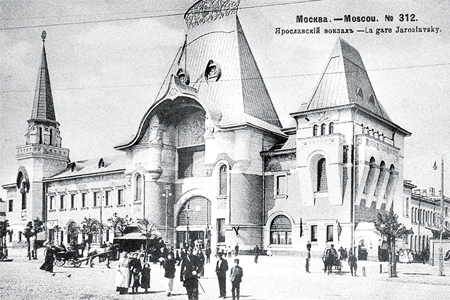

Ярославский вокзал от века считался одним из московских чудес. Приезжие со всей России стремились увидеть этот самый настоящий дворец для железнодорожных путешественников. Можно было только удивляться: как столь прихотливый замысел родился в голове архитектора? Быть может, именно Ярославский вокзал с его фасадом и интерьерами вдохновил московское руководство на строительство необыкновенного метро, в котором почти каждая станция напоминала царские хоромы. Как и первые станции столичного метрополитена, Ярославский вокзал не имел аналогов в традиционной вокзальной архитектуре. Он уникален в каждом своём ракурсе.

Ещё до появления в нашей стране железных дорог «путь из Москвы к Троице» считался главным маршрутом России. Сокровенным. Тысячи паломников каждый день – а во время церковных праздников десятки тысяч – шли и ехали в лавру из Белокаменной. Поэтому о строительстве чугунки из Белокаменной в Сергиев Посад московская власть и инженеры задумались ещё на заре железнодорожного дела в России. Во время строительства дороги, которую позже продлили до древнего Ярославля, возникла и новая проблема: где строить вокзал? Всерьёз рассматривалось предложение возводить его неподалёку от Сухаревой башни. Но в итоге инженеры предложили оптимальный вариант: пустошь на Каланчёвке, вблизи от вокзала Николаевского. В старину – ещё в допетровские времена – там располагался артиллерийский двор.

Первое здание Ярославского вокзала – гармоничное, но достаточно скромное и тесноватое – строил, по поручению правления Московско-Ярославской железной дороги, архитектор Роман Кузьмин. Вокзал сначала назывался Троицким, а в 1870 году получил современное название. Первый поезд из Москвы в Сергиев Посад отправился 22 июля 1862 года. Что же касается современного здания Ярославского вокзала, то его «автором» стал самый востребованный московский зодчий начала ХХ века Фёдор Шехтель – не просто архитектор, а настоящий кудесник русского модерна, архитектурного стиля, впитавшего изысканную и тревожную эстетику Серебряного века. Работа над обликом вокзала даже для такого мастера считалась престижной. И он настолько уважал железную дорогу, что работал над проектом вдохновенно, спорил с заказчиками, отстаивая свои идеи, находил художников и искусных мастеров, которые помогли воплотить некоторые детали его замысла. Шехтель понимал, что вокзал, о котором быстро узнает вся Москва, да и вся Россия, станет одним из важнейших его творений.

Строительство началось на рубеже веков – в 1900 году. Железнодорожники не только размышляли о том, чтобы вокзал соответствовал экономическим задачам, но и надеялись, что он станет настоящим произведением искусства. Начальник Ярославской железной дороги заказал архитектору здание в «северорусском стиле с некоторым монастырским оттенком». Шехтель дипломатично согласился. И во многом действительно последовал за фантазией заказчика. Тем не менее он не стал создавать скрупулёзную стилизацию древнерусского архитектурного стиля, обращаясь к образу Троице-Сергиевой лавры, а лишь слегка намекнул на образ старомосковского терема, добавив к русским элементам некоторые выразительные детали европейских крепостей. В то же время он строил крупное функциональное общественное здание, которое ежедневно будут посещать тысячи человек – по служебной и личной необходимости. И результат превзошёл все ожидания. Ярославский вокзал в начале ХХ века выглядел как здание ультрасовременное, как настоящие ворота в деловую, купеческую, процветающую Москву. Однако Шехтель предложил весьма экономичный вариант огромного по тем временам вокзального здания – ведь он использовал сравнительно недорогие материалы: железобетон и металлоконструкции.

Фёдор Осипович Шехтель

В 1906 году работы завершились, все новые корпуса вокзала открылись для посетителей. Такого простора российские пассажиры ещё не видели: залы ожидания и вестибюли Шехтель оформил с размахом и эстетикой. Интерьеры украшали специально созданные художником Константином Коровиным картины «из северной жизни». В нише над главным входом Шехтель расположил рельефные изображения гербов трёх древних городов, которые связала Ярославская железная дорога: Георгий Победоносец (Москва), Михаил Архангел (Архангельск) и медведь с секирой (Ярославль). Мозаики, картины, панно – и снаружи, и в интерьерах – словно автограф Шехтеля, приметы его стиля. Каждого пассажира, каждого, кто проходит мимо вокзала, должна была захватывать эта волна искусства… Особенно эффектно выглядят стены и башни Ярославского, если подойти к ним поближе и присмотреться. При всём плавном шехтелевском изяществе, в здании вокзала видна богатырская мощь из русских былин.

Столичные старожилы помнят, что долгое время – если точно, то с 1922 по 1955 год, – этот вокзал назывался Северным. Логика в этом есть, ведь он – ворота на Большой Север, отправная точка Транссибирской магистрали. Там, между третьим и четвёртым перронами, располагается её символический «нулевой километр». А для большинства москвичей Ярославский – главный дачный вокзал. Так было во все времена. Именно отсюда с 1929 года потянулись первые маршруты пригородных электричек – в Мытищи, в Пушкино, в Болшево, в Загорянку… Наконец, в Хотьково и Загорск (так долгое время назывался Сергиев Посад).

Несмотря на то что вокзал не раз ремонтировали, реконструировали, дух, созданный Шехтелем, остался на века. Это признанная классика, без которой невозможно представить себе Москву. В последние годы архитекторы бережно возвращают утраченные детали шехтелевского замысла.

Чуть позже рядом с ним, через дорогу, поднялся во весь рост ещё один архитектурный шедевр – вокзал Казанский, другая русская сказка в исполнении архитектора Алексея Щусева.

С тех пор и поныне это, пожалуй, самая многолюдная площадь Москвы – в любое время суток. И, конечно, самая железнодорожная. Площадь трёх вокзалов, Комсомольская. В честь Комсомола её назвали не случайно: сколько раз молодёжные бригады отправлялись отсюда на «великие стройки» страны. Всё это не кануло в Лету: до сих пор работают те самые «комсомольские» гиганты индустрии. И на БАМ молодёжные десанты отправлялись именно с Ярославского вокзала – под оркестры и под щёлканье фоторепортёров. Разве можно об этом забыть? Поэтому площадь не переименовали и после 1991 года. Это значимая часть нашего исторического наследия. И «буржуазная» роскошь Ярославского вокзала ничуть не противоречила бамовскому энтузиазму.

История принимает всё созидательное и перемалывает на пользу стране и обществу. Только этот закон и позволяет нам существовать, сохраняя эстафету традиций. Возле Ярославского вокзала это ощущается с особой остротой.