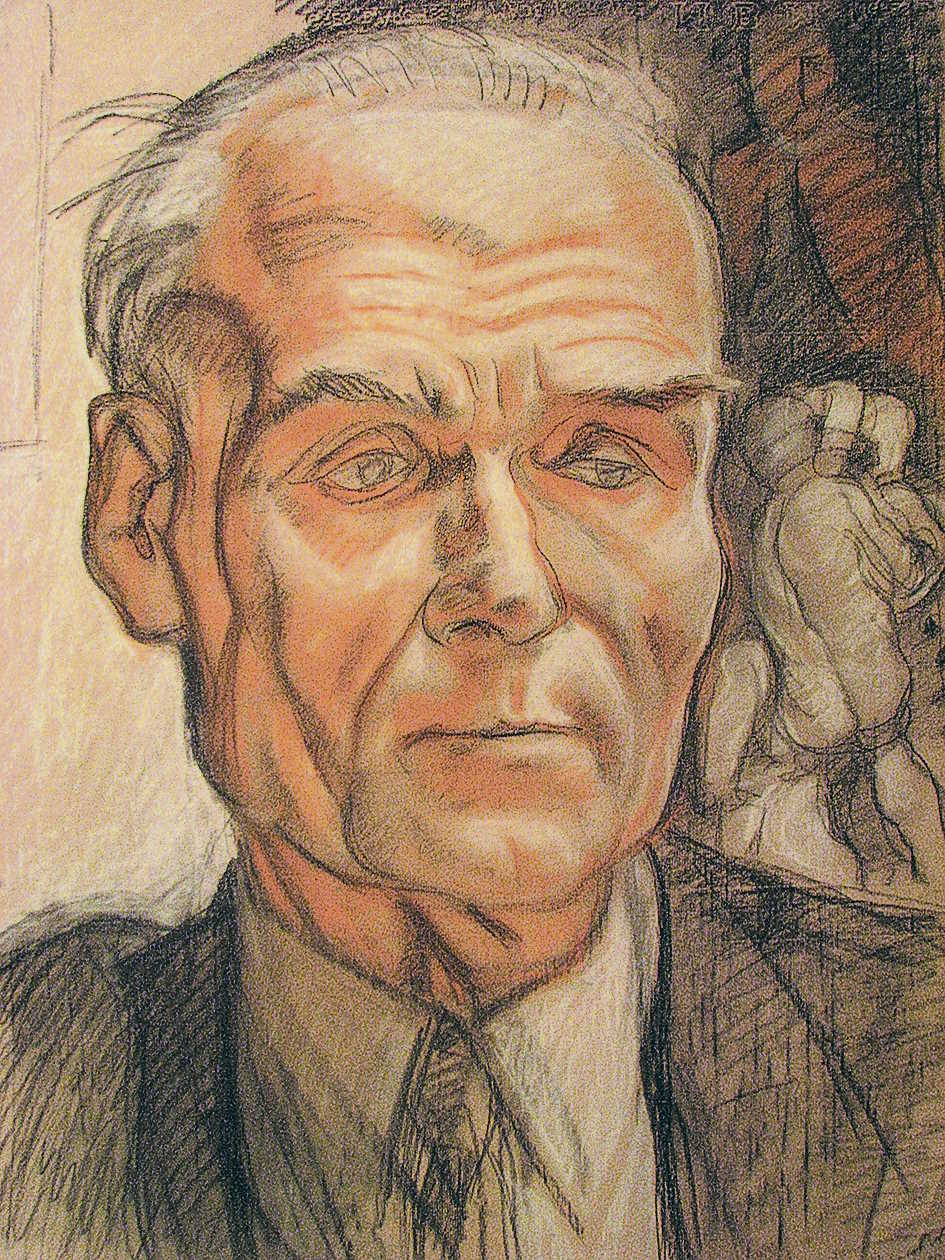

Мне посчастливилось около двух лет общаться с замечательным художником-гравёром, коллекционером, искусствоведом, моим соседом по улице Красного Маяка, и его влияние на меня до сих пор огромно.

Николай Васильевич Синицын (1912–2000) был учителем от бога. Пареньком, только-только окончившим Загорский педагогический техникум, он стал учить безграмотных мужиков и баб из крестьян. Это была его подлинная жизненная школа, педагогическая практика и методический ликбез. И он всю жизнь учился сам, учил ребят в школе, успевая резать гравюры, писать акварели, создавать рисунки. Писал книги. Ходил на выставки. Сколько он успевал! Он был знаком почти со всеми русскими гравёрами старшего поколения (И.Н. и А.Н. Павловы, В.А. Фаворский, А.П. Остроумова-Лебедева, А.И. Усачёв, А.И. Иглин, М.В. Маторин, В.А. Соколов, И.А. Соколов, С.А. Аферов, В.А. Фалилеев). А более 20 учеников Синицына впоследствии стали членами Союза художников СССР, чем он сильно и немного сентиментально гордился.

Он родился 14 февраля 1912 года в многодетной крестьянской семье у Василия Андреевича и Домны Терентьевны Синицыных, живших в селе Иваньково Меленковского уезда (у реки Кубжи и неподалёку от другой реки – Дубны), находившемся по соседству с двумя другими известными сёлами: Спас Угол (родина писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина) и Спас-Закубежье, известное своей Успенской церковью. От Иваньково недалеко до Сергиевой лавры.

15 августа 1957 года из Парижа пришло письмо Александра Николаевича Бенуа, наделавшее много шума. Мэтр писал: «Многоуважаемый дорогой Николай Васильевич! Поистине не ожидал ничего подобного! Какой щедрый, какой грандиозный дар! Какой Вы сами прекрасный и милый человек! Какой достойный последователь незабвенной милой Анны Петровны! Ваши гравюры изумили и меня и всех моих здешних приятелей, знающих толк в искусстве. Один лист лучше другого. Такое глубокое поэтичное чувство природы Вы соединяете с самой изощрённой техникой. Между прочим, меня поражает, до чего Вам удалось превратить в нечто поистине монументальное и полное возвышенного настроения этот странный агломерат строений, что были возведены по прихоти царицы в Царицыне! И какое прелестное у Вас чувство красок, какой такт в их выборе. Однако в равной степени, если не в большей степени я люблю Ваши «черные» листы. Давно я не испытывал такой радости, как та, что я почувствовал, вскрыв огромный пакет, знакомясь затем с его содержанием. Благодарю Вас от всей души».

В сентябре 1957 года Бенуа снова радует своего московского почитателя письмом: «Дорогой Николай Васильевич! Только что получил Ваше письмо от 28 августа и спешу ответить на вопрос, который Вы ставите. Все Ваши письма от 11, 19, 21 июля я получил, но тогда сразу не был в состоянии ответить по причине крайней занятости неотложной и спешной постановкой балета «Щелкунчик» для одного английского предприятия. Потребовался громовой эффект от получения папки с Вашими работами, чтоб заставить меня на несколько минут эту срочную работу оставить и выразить Вам свой восторг. (…) Милый Николай Васильевич, позвольте же мне теперь ещё раз (много раз) поблагодарить за все доставленные радости! Ваши же гравюры я показываю с гордостью моим здешним друзьям, товарищам по искусству, и от всех слышу те же возгласы изумления и восторга. Одинаковые восторги вызывают и красочные и черные отпечатки. И одинаково поражает, как чувство природы (берега Камы!), так и поэзия прошлого, так замечательно Вами переданная в Вашей Царицынской Серии!»

А в письме от 2 мая 1958 года уже чувствуется, как Бенуа скучает по письмам своего молодого друга: «Дорогой Николай Васильевич. Что-то давненько не было от Вас весточки. Я соскучился по Вашей чудесной каллиграфии! Как поживаете? Что нового в смысле творчества? За книгу о Павлове приношу Вам бессовестно запоздалую, но превеликую благодарность. Увы, не могу похвастаться чем-либо подобным. Даже театральные работы приостановились. Пора на покой. Завтра мне (шутка сказать) минет ужасно много лет – 88!»

Переписка между Синицыным и Бенуа продолжалась до смерти Александра Николаевича.

Другой мэтр русской гравюры, Иван Николаевич Павлов, оставил лестную запись о Синицыне, сделанную для книги мемуаров, опубликованную в 1948 году: «Недавно ко мне стал близок очень интересный тип из фанатиков гравюры – Николай Васильевич Синицын. С ним я впервые познакомился в Ленинграде у А.П. Остроумовой-Лебедевой. Он является её учеником, собирателем гравюр и свято бережёт её материалы. Безмерно любя гравюру и изучив её историю, Синицын собрал огромную коллекцию досок и рисунков покойного издателя Ступина, и он обладает досками Паннемакера, Панова и всех гравёров того времени. Есть у него рисунки Врубеля, Виноградова, Серова и многих других художников. Коллекция Синицына – ценнейший кладезь для историка гравёрного искусства. Он хранит эти материалы не хуже любого музея и любовно и фанатически собирает все, относящееся к искусству гравюры».

Ленинградская художница Анна Петровна Остроуомова-Лебедева, человек сдержанный, очень тепло отнеслась к Синицыну, была с ним дружна, доверяла вести свои дела, помогала постигать хитрости гравёрного искусства. 19 октября 1945 года она пишет: «Доверяю Николаю Васильевичу Синицыну быть представителем моих интересов в области искусства и моим помощником и исполнителем моих распоряжений в г. Москве».

А вот что читаем в письме от 30 декабря 1948 года: «Я, несмотря на мою старость и очень сдержанный характер, заключаю с Вами дружбу, и Вы должны будете, как и я, искренне её беречь».

В посёлке художников Пески (неподалёку от Коломны) встретился Синицын со старейшим художником-анималистом Алексеем Никаноровым Комаровым, записавшим в дневник 5 июня 1969 года: «Познакомился с художником Синицыным Николаем Васильевичем. Очень интересный человек. Он собирает всё о многих художниках. Теперь он ищет материалы об издательстве Ступина. По его словам, я когда-то работал у Ступина. Хоть убей, не помню. Там работал Василий Васильевич Спасский. Я когда-то был дружен с ним и, возможно, через него что-то делал для Ступина. Не помню». 24 июня Николай Васильевич вновь навестил старого художника: «Вчера долго сидел у меня Синицын Ник. Васильевич. Записывал наш разговор. Рассказывал об Остроумовой-Лебедевой, как она, одинокая, слепая, умирала в своей громадной квартире. Он пишет о ней, о Фалилееве, о Бенуа и собирает материал обо мне».

А каким запомнился Синицын ученикам?

В 1986 году он написал своему ученику, известному гравёру Н.И. Калите: «Искусству гравюры чужда работа резчиков: «штихельных пустозвонов», создающих «лихие», «заумные» гравюры, уводящие в декоративность, в сторону от выразительного образа, обманывающие зрителей «гравюрным эффектом». Чужды гравюре спрятанное за «ловкость» одурачивание зрителей «красотой» большого обилия неразгравированных плоскостей доски в «композиции», неподчинение содержанию гравёрного рисунка, хотя и богато оттиснутое черной печатной краской на хорошей бумаге. Прошли мимо Ваших гравюр «Ночные тени», «проштопанные белыми нитками» – белым штрихом. Нарезанные «мотыльки-однодневки» не отвечают гравёрной монументальности! Не так глуп современный зритель, каким стараются представить себе ловкачи-самоделкины – резчики гравюры. Материал гравюры, лаконизм её языка, трудоёмкая техника при строгой ответственности знаний художника зовут гравюру к классичности».

А Николай Иванович Калита писал мне: «Я не знаю, было ли у него художественное образование. Неважно. Но его большая любовь к графике всю жизнь его давила: ему хотелось всё видеть, всё знать, всё рассказать. Всё это он умело делал и как учитель в школе, и как художник. Он просто любил искусство – в этом была сила. Я думаю, что им двигала большая правда. Искусство – сила, врать нельзя! Николай Васильевич не врал».

«Я учился в это время (44-й год) в школе имени Пушкина… Здесь, в этой школе, я увидел Николая Васильевича Синицына, преподававшего черчение (науку хотя скучную, но довольно занятную и интересную для чертёжников, иногда и художников). Здесь впервые я был удостоен звания академика, что присвоил мне Николай Васильевич… Мне очень нравился этот педагог, так как представлял весьма аккуратного в «своей кройке» и поведении: я помню хорошо накрахмаленный белый воротничок на фоне симпатичного, с некоторым форсом улыбки лица, на фоне очень хорошо выглаженного костюма, – все это создавало очень приятное впечатление, и всякое появление Николая Васильевича для меня было выручкой. Я очень люблю аккуратных и строгих в одежде людей, потому что я сам никогда не следил за собой. Ученики и другие сверстники также относились с большим уважением к внимательному (по своей природе) человеку, с которым, однако ж, можно было и «весело», что называется, жить. Например, мы впоследствии, занимаясь на дому, чувствовали себя весьма уютно и «романтично»: мне было очень и очень приятно пребывать в доме этого гравёра-живописца, у которого было достаточно много одарённых учеников. И я заходил к Николаю Васильевичу Синицыну – живописцу весьма средних лет, чей совет звучит как совесть, для живописцев «новость»; но для нас, для живописцев, «новость» – всё, что суть не знаем – наше знамя рваное, наши шапки рваные; утром ль рано ль, к вечерку мы пойдём по ветерку, мы пойдём по ветерку к Николаю Василичу Синицыну, гравёру и поэту русского ландшафта средней полосы: Подмосковья и т.д.» – поэтично рисовал портрет своего учителя Анатолий Тимофеевич Зверев.

«Первый раз мне довелось увидеть Николая Васильевича Синицына весной 1944 года, когда меня 12-летнего привели к нему в деревянный двухэтажный дом на Богородское шоссе. Сразу Николай Васильевич окунул меня в среду, о существовании которой я не подозревал. Картины, эстампы на стенах, стеллажи с книгами в идеальных самодельных переплётах, а главное – он сам собранный, заряженный кипучей энергией, щедро раздаваемой всем званым и незваным – всё это, что есть такая жизнь, которой только и можно и нужно жить. Окружённый учениками, жадно ловящими каждое его слово, требующий одного – работы. В этом слове заключалось и постоянное напряжение всего лучшего, что есть в человеке, и цель, ради которой жил он сам и учил жить нас всех. На протяжении многих лет Синицын не оставлял своим вниманием тех, кого когда-то поставил на ноги. Периодические встречи, посещение выставок, на которых выставлялись его ученики, прямая помощь на всех этапах – всё это связано с его именем. Он радовался, если у его воспитанника были удачи в работе, критиковал, когда считал, что молодой (да впрочем, и немолодой) художник в чём-то недотягивает до нужного уровня или вообще идёт куда-то не туда. С благодарностью вспоминаю своего первого учителя – Николая Васильевича Синицына». Таким он остался в памяти Льва Петровича Дурасова.

«Впервые я увидел Николая Васильевича Синицына в 1933 году, когда мне исполнилось восемь лет. Он вёл уроки рисования и черчения в школе № 370 в Сокольниках, где я в то время учился. Мне он как-то сразу понравился. С первых мгновения я всей душой потянулся к нему. В те годы я, конечно, не мог понимать того, о чем сегодня хочу сказать.

Он был удивительный, замечательный человек, влюблённый в своих учеников, которых пестовал, как нянька, с малых лет, в которых растворялся. Конечно, теперь тяжело припоминать какие-то детали, штрихи к портрету Николая Васильевича. Но вот одно помню с ясностью: как долго работал Синицын с каждым учеником, в котором почувствовал талант. Всех нас, таких вот талантливых мальчиков и девочек, он учил гравюре. Жили тогда бедно, и Николай Васильевич из спиц зонта делал нам резцы, а потом мы сами стали делать. Он объяснял, как правильно точить инструмент. В этом он весь как-то расцветал. Своим примером, советами он делал из нас не просто художников, а определённых людей с определённой психологией», – рассказывал мне знаменитый художник, коллекционер, самый, пожалуй, талантливый ученик Синицына Ярослав Николаевич Манухин.

«В 1937 году (вероятно, в феврале) моя мать перевела меня в школу № 25 в Сокольниках, в которой она преподавала немецкий язык. Я был тогда в шестом классе, и у нас ещё было рисование. На уроке рисования я и увидел впервые Николая Васильевича. Он вёл в этой школе в младших классах рисование, а в старших – черчение. В школах того времени к рисованию относились не серьёзно. «Изо» и «музо» (пение) были предметами как бы необязательными. Однако Синицын сумел заставить уважать свой предмет.

Учителем он был требовательным, но при этом, как это ни странно, довольно мягким. Всё у него делалось как-то с прибаутками, с незлобными насмешками, а в то же время и дисциплина на уроках была, и учёба на должной высоте содержалась. В 1958 году Н.В. Синицын решил создать для художников домашние курсы, на которых можно было бы освоить технику основных видов гравюры. После некоторых осложнений ему удалось это сделать. Курсы эти начали функционировать с ноября 1958 года и просуществовали до апреля 1959-го. Им были приглашены Александр Николаевич Павлов (преподавать ксилографию) и Борис Иванович Алфёров (преподавать резцовую гравюру на металле). Учениками же были Ярослав Манухин, Таисия Скородумова, анималист Евгений Гаврилов и мы с женой, позднее присоединился к нам Николай Калита», – по моей просьбе написал воспоминания Юлий Романович Берковский.

«Чем дальше уводит нас время от Николая Васильевича, тем ярче понимаешь его неординарность, несомненное человеческое, что весьма немаловажно, и художественное дарование. Высокое дарование, о котором он всегда скромно умалчивал.

Он был очень скромен, Николай Васильевич. При встречах, которые были не столь часты, чем хотелось бы, он хвалил мои статьи, напечатанные в газете «Культура», но лишь как-то упомянул о своей книге об Остроумовой-Лебедевой. И лишь после моих напоминаний он показал мне эту книгу – и она меня ошеломила своей профессиональной глубиной и широтой знаний. И рядом с ней мои статьи показались мне весьма скромными и не стоящими его внимания», – писал известный журналист Евграф Васильевич Кончин.

«Я никогда не видела, чтобы он праздно проводил время, если я чем-то была недовольна или упрекала в невнимании к нам, он отвечал мне словами Некрасова «вырастешь, Саша, узнаешь». Да, я только сейчас могу его понять, что ему хотелось жить полноценной жизнью в уме и в нужности людям, чего он достиг, до конца своей жизни был нужен людям». Эти слова принадлежат жене Николая Васильевича, Александре Алексеевне Синицыной-Суворовой.

Нет сегодня никого в живых из тех, кто откликнулся на призыв написать воспоминания о Синицыне, а я вот чувствую своей долг перед памятью этого дивного человека. Русскому искусству пора открыть для себя удивительного мастера, гравёра, так много сделавшего для России. Кем он был больше: художником или педагогом? Теперь без разницы.

Мне Николай Васильевич запомнился человеком, бросившим себя на алтарь искусства целиком и полностью, без оговорок, без выторговывания себе контракта и положения. Он был бескорыстен в своей любви. Теперь почти вымерли люди такого типа. До сих пор греют меня его доброта и забота. А значит, и меня чему-то важному научил этот мудрый педагог. Не забывайте учителей!

Алексей Шульгин