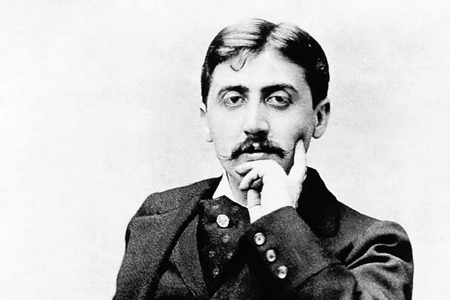

10 июля 1871 года появился на свет писатель, изменивший панораму французской литературы XX века, создавший новую модель романа, адекватную вызовам времени.

Формирование М. Пруста происходило в самом сердце духовной жизни Франции рубежа XIX–XX веков. При жизни Пруст не был знаменит, несмотря на престижную Гонкуровскую премию, присуждённую в 1919 году за роман «Под сенью девушек в цвету», и орден Почётного легиона (1920). Вторая половина XX века прошла под знаком всё большей популярности писателя. В этом он значительно обогнал своих великих предшественников – В. Гюго, Стендаля, Бальзака, Г. Флобера. Имя М. Пруста – завсегдатая великосветских салонов, одного из блестящих денди уходящей эпохи, затворника, страдающего астмой, окружено устойчивыми мифами и легендами. В периоды, не омрачённые болезнью, Пруст был вхож не только в аристократические, но и в литературные салоны. Его знал весь Париж, но, по сути, не знал никто. Астма, обнаруженная в девятилетнем возрасте, наложила отпечаток на всю его жизнь. Ранимый, впечатлительный, он не мог уснуть без материнского поцелуя. Этот вечерний поцелуй, связанные с ним тревоги и радости найдут отражение в произведениях писателя. Жизненный опыт Пруста станет неиссякаемым источником его творчества. Ранние произведения («Утехи и дни», «Жан Сантей») явились подготовительным этапом к созданию его главного цикла романов, принёсшего мировую славу – семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени». Своё грандиозное произведение Пруст писал наперегонки со смертью. Страдающий от острых приступов астмы, превратившей его в добровольного затворника в тёмной, обитой пробкой комнате, защищавшей его от шумов и запахов внешнего мира, писатель заново воссоздавал свою вселенную, «путешествуя» по лабиринтам памяти.

Эпопея воспринимается как форма возрождения прошлого: Пруст создаёт внешнюю видимость автобиографии. Рассказчик, как и сам автор, болеет астмой, обожает мать, печатается в «Фигаро». Однако повествование, растянувшееся более чем на три тысячи страниц, построено не как жизнеописание Марселя, а как «странствие по лабиринтам памяти и времени». М. Пруст стремился воплотить бесплотную, ускользающую реальность впечатлений, воспоминаний: «Величие подлинного искусства в том и состоит, чтобы найти, уловить и показать ту реальность, которую нам не придётся узнать, пока мы живы, хотя это и есть наша жизнь... единственно реальная, прожитая нами жизнь, которая присуща всем и каждому».

Романы М. Пруста называют «бергсонианскими». В них очевидно созвучие с эстетикой Бергсона, с его понятием «длительности», представляющей поток изменчивых состояний чувств, впечатлений, воспоминаний. Это вечно незавершённый поток, не имеющий границ между прошлым и настоящим. Длительность или субъективное время содержит, в эстетике Пруста, интуитивную память. Эти совпадения, созвучия Пруста и Бергсона Вернадский назвал «духовным резонансом». Повествование в прустовском цикле строится фрагментарно, по логике ассоциаций и потока сознания, фиксирующего впечатления, чувства, ощущения, совпадая с длительностью. В потоке сознания сливаются время и пространство: временные пласты смешаны. Так, во время чаепития вкус пирожного-мадленка возрождает в памяти Марселя детские воспоминания: «.весь Комбре со своими окрестностями, формой и плотностью, – всё это, город и сады, всплыло из моей чашечки чая». Пруст фиксирует в слове «длящееся мгновение», разворачивая ленту впечатлений как в изображении персонажей, так и в изображении событий. Писатель расширяет художественное пространство за счёт выделения детали чувств, ощущений, испытываемых Марселем и Сен-Лу при упоминании о Первой мировой войне, Русской революции 1905 года и наиболее ярких событиях Франции рубежа веков. В изображении многочисленных персонажей Пруст сосредоточивает внимание не на внешних событиях, а на ощущениях, в которых доминируют полутона, нюансы, переливы чувств. Портретные характеристики напоминают картины импрессионистов своей расплывчатостью, неопределённостью черт, постоянно меняющихся в зависимости от ракурса восприятия. «Общественная личность – это создание мыслей других людей. Человек – существо, которое не может отрешиться от себя, которое знает других, только преломлёнными через себя». В прустовском цикле сущность «другого» неуловима.

Невозможность постичь «другого» превращает чувство любви у Пруста во внутреннее состояние. «Сван, проснувшись рано утром, понял, что любил он не Одетту, а своё представление о ней». В любви нет предмета, а есть лишь любящий, его чувство. Один и тот же человек воспринимается по-разному. В зависимости от «освещения» беспрестанно меняется наш взгляд на людей, наше мнение о них. Мир незаметно, но вечно движется». Изменчивость жизни, беспощадность времени, всё сметающего на своём пути, – источник трагического конфликта у Пруста. Лейтмотив всех его произведений – «всё гибнет, всё разрушается». И только искусство, считает писатель, способно уничтожить протяжённость Времени. Воспоминания для Пруста противостоят безжалостному потоку жизни. Интуитивная память останавливает на короткий миг мгновение, и возникает частица времени в «чистом виде», или «обретённое время». Отступают разочарования, страх смерти и болезни, сбывается мечта Фауста – «остановись, мгновение!». Освобождённое от связи времени, оно возрождает и вкус пирожного, и запах придорожных трав, и мартенвильские колокола в Комбре – всё, что живёт в немеркнущей интуитивной памяти. В прустовской эпопее представлена сложная гамма переливов чувств от простейших жизненных ощущений до утончённых впечатлений, даруемых искусством.

Эпопея Пруста не стала литературной сенсацией для современников, так как писатель своими художественными открытиями опередил время. В первой половине XX столетия у Пруста, «давшего писателям в руки ключ дешифровки человеческих ощущений», не было ни учеников, ни последователей. Его эпопея не укладывалась в русло литературных канонов эпохи. И только к концу 1950-х годов, с появлением школы нового романа («последнего» авангарда), прустовский цикл был осознан как «лицо – эмблема французского романа XX века». Пруст совершил эстетическую «революцию», подтвердив знаменитое высказывание Делёза: «Всякое большое произведение написано на иностранном языке».

Вера Шервашидзе, доктор филологических наук, профессор РУДН