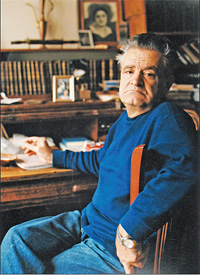

Загадочное, отчасти сказочное существо… Каждое его слово я ловлю заворожённо, как если бы заговорило вековое, всё ещё мощное дерево. Ловким движением он берёт сигарету («Винстон», синий), щёлкает зажигалкой. Раздув ноздри, выпускает облако, и я делаю снимок для instagramm на радость хипстерам: «Прикольный дед». Искандер много курит. По стародавней привычке ложится далеко за полночь, а встаёт днём. Ему восемьдесят пятый год. Я приехал в его московскую квартирку в районе «Аэропорта». В синеватом дыму – блюдо с абхазскими мандаринами. Недавно он перенёс тяжёлую болезнь («Я слабо стою на ногах», – замечает, сидя за столом), видно, что слова даются трудно, он как бы вымучивает их с гримасами и отделывается короткими фразами, поэтому становится совестно его долго пытать.

– Я вас не утомил?

– Да нет, всё нормально, – вдруг гаркает уверенно.

И вот я постепенно понимаю: он включён в общение и чутко внимателен. И ощущаю его внутреннюю силу. На какой-нибудь нескромный вопрос – лицо его озаряет живая озорная улыбка. Или он задумывается: «Сложный вопрос». Или переспрашивает, зорко глядя, точно пытаясь читать по губам. Или, отводя взгляд, уловив в вопросе чуждый ему ответ, подбирает такие слова, чтобы не быть истолкованным как-то так, как ему не хотелось бы… Мне кажется, краткость ответов – это прежде всего его стиль – въедливые формулы, афористичность. Гортанный голос звучит в клубах дыма, и возникает ощущение таинства клинописи: словно бы он не говорит, а глубоко и с усилием вырезает ножом слова на деревянной дощечке. И другое наблюдение. Фазиль Искандер, обличавший советскую действительность, остался во многом в ней, будучи ею сформирован и по-прежнему пребывая в системе тех моральных идеалов и устоев, в том числе «поколения шестидесятников». Он словно остановил для себя часы, отменил все двадцать с лишним постсоветских лет, и хотя писал и говорил о той же войне в Абхазии, всё равно он там, за порогом времени. Он в СССР. Он дымит на его обломках.

Он навеки остался неотделим от страны, где стал знаменитым писателем, где его подвергали гонениям и запретам и обожали, где его не печатали, но и издавали баснословными тиражами. Он ничего не пишет, но много читает. По словам жены, после болезни стал записывать что-то в тетрадь, но потом густо-густо всё зачеркнул, очевидно, посчитав недостойным. И в этом, как мне кажется, честность и требовательность к себе прожившего большую жизнь художника.

Перемещаемся на кухню. Антонина Михайловна (бодрая и гостеприимная) подаёт на стол, приходит их сын, тридцатилетний Саша (сам с недавних пор автор прозы). Живо и горячо, соглашаясь и споря, говорим о прямой линии Путина, о деле Навального, отставке Суркова, о коррупции и наплыве мигрантов. И за этим будничным разговором точно бы забываем о сидящем здесь же за столом Искандере, который с блаженным видом попивает чай, внимательно слушает.

Искандер напомнил мне священника. Старца – в религиозном значении слова. В интервью он гулко и с каким-то сакральным достоинством говорил о самом в его понимании существенном – о совести, добре, благородстве, – отчёркивая каждый короткий ответ многозначительным надмирным молчанием и словно паря в облаках «Винстона».

А ещё было ужасно интересно побеседовать с ним о литературе – здесь его ответы, правда, мне помогли.

– Фазиль Абдулович, что вас в жизни больше всего радовало?

– Хорошая книга больше всего радовала. Хорошие стихи, если попадались, радовали. Чужие, да. И более всего, конечно, хорошие люди, когда с ними знакомился, и мы делались близкими. С годами человеческое общение ослабляется. Оно большое значение имеет в молодости.

– Человек сильно меняется с возрастом?

– Кто как.

– Вы?

– Я не сильно.

– Вы рады, что стали известным писателем?

– (Смеётся.) Ну я об этом не думаю. А, в общем, я не разочарован оттого, что отдался литературе.

– Вы были тщеславны?

– Ну, был. Но в меру. Большой устремлённости к славе я никогда не имел.

– Что главное для писателя?

– Свои личные, самые сильные впечатления перевести в творчество.

– Рассказать о себе?

– В той форме, в какой сам писатель решит. Но коснуться самых сильных впечатлений, потому что они наиболее выпукло показывают его душевные возможности. Главное удовольствие искусства – возможность повторения не когда-нибудь, а сейчас того, что было. Почему нас радует искусство? Жизнь повторима.

– Вы с детства знали, что будете писать?

– Нет, конечно… Я вообще любил всегда очень литературу. И очень много читал. И в детстве, и в юности, и в другие годы. Видимо, изначально какая-то такая склонность была, но я её не осознавал. А потом… постепенно… В детстве отец читал мне «Тараса Бульбу», на душу мою влияло, но на творчество? Я об этом не задумывался… В моей жизни всегда главной была литература. Я старался соответствовать её интересам, а не интересам моей жизни. Но это как получалось… Я старался быть настоящим писателем.

– Своего рода служение?

– Да.

– Что для вас детство?

– Я о детстве очень много писал и помню многое, оно было и радостным, и очень печальным. Детство – это первозданное отношение к миру.

– Как надо воспитывать детей?

– Достаточно, чтобы было главное – любить. А всё остальное наладится…

– У вас никогда не было соблазна писать по-абхазски и откуда у вас такой яркий русский?

– Всё-таки русский для меня был главным языком. Я учился в русской школе. В Сухуми все говорят по-русски. Отсюда – и всё остальное… Абхазский язык был домашним. Писать на абхазском советовали, но я не слушал этих советов. Вообще я изучал немецкий, английский, но по-настоящему знаю только два языка – русский и абхазский.

– А что помогало вам писать?

– Я думаю, что дар в первую очередь, но и труд. Я сразу понял, что надо много работать над рассказом, чтоб он вышел приличным. Сначала писал всё, как напишется, а потом занимался каждой фразой. Вносил правку и заново печатал на машинке. Три, четыре раза перепечатывал. Машинка ломалась, буквы отлетали… Начинал с десяти страниц, а заканчивал иногда вещью в шестьдесят страниц. Всю прозу только на машинке печатал!

– А компьютер?

– С компьютером я не свыкся.

– Бывало, что не хотелось писать?

– Да, и это было связано с отсутствием вдохновения. Я никогда не заставлял себя писать. Бывало, не писал месяцами. Дело в состоянии. Душа не хотела… А потом я мог писать днями и ночами.

– Были замыслы, которые не осуществились?

– Были, в которых я разочаровался. Некоторые я откладывал…

– Алкоголь и литература…

– Я считаю, писателю надо быть подальше от алкоголя. Я всегда писал в трезвом состоянии.

– Есть такие писатели, которые на вас сильно повлияли?

– Кроме классических писателей, из наших, XX века, на меня повлиял Бабель. Из классиков – Толстой, это вершина русской прозы.

– А были писатели, с кем вы по-настоящему дружили?

– Были, но большого влияния не имели на меня. Я всегда себя чувствовал самостоятельным. Большой творческой близости у меня ни с кем не было.

– Свой голос – очень важен, да?

– Да! Но это либо само приходит, либо этого нет. Я никогда не пытался найти собственный голос.

– Смех важен в литературе?

– Если в вашем даре это есть – чувствовать и понимать юмор, это замечательное свойство, а если нет, то искусственно его привить нельзя. Юмор – остаточная радость жизни после вычета глупости. Мы радуемся юмору, осознав глупость, даже если после вычета глупости в жизни не остаётся ничего, кроме разума. Но в божественном смысле это и есть главное.

– Интересная формула, над ней хочется размышлять. А у вас были серьёзные страсти?

– (Посмеивается.) Нет, пожалуй… Ну как, были… Влюблялся… Вот самая серьёзная страсть!

– А страх?

– Страх тоже бывал, но до каких-то панических вещей никогда не доходило. Был страх перед государственной полицией…

– А что может спасти от отчаяния?

– Умение жить какой-то внутренней целесообразностью и, соблюдая эту высшую целесообразность, не бояться неожиданных ударов. Важно нежелание идти на поводу у людей или направлений. В Евангелии всё сказано. Быть честным, порядочным, добрым. Главное в человеке, конечно, совесть. Совесть смягчает человека. Это великий дар, данный от природы. Я думаю, с обострённой совестью жить сложнее, но та же обострённая совесть облегчает жизнь и помогает выжить.

– Антонина Михайловна говорит: вас соборовали вчера. Вы религиозный человек?

– Ну, как вам сказать. Я склонен верить в Бога, но сильной религиозности в себе не замечаю. Если человек праведен, значит, он в глубине души верующий.

– Сейчас религиозность часто выглядит фальшиво…

– Это есть. Нажрался жизнью и пришёл к Богу, чтобы нажраться и у Бога.

– Книги помогают человеку?

– При прочтении книги, которая мне лично по-настоящему понравилась, у меня дух подымается, и я чувствую себя крепче.

– Что вам важнее в литературе: язык, сюжет, идея?

– Дух. Дух…

– А идея должна быть?

– Дух, конечно, уже содержит какую-то свою идею. Задача литературы – быть литературой. Первое – правдивость и талант. Второе – мастерство. Правдивое и талантливое доводить до читателя в лучшем виде – это и есть мастерство. И, я думаю, благородство должно быть в самом замысле, и надо его соблюдать. Но этот замысел появлялся у меня независимо от моей воли.

– А где граница между реалистичной правдой и иллюзией благородства?

– Такой границы нет. Вопрос в степени оптимизма, в отношении писателя к жизни. В какой-то степени писатель должен быть оптимистом, иначе всё развалится. Но один человек от рождения не верит ни во что, другой верит во что-то хорошее, от личности зависит…

– Прямо от рождения?

– Да, от рождения.

– А Лермонтов?

– Он был пессимистом и гением.

– А вы?

– (Смеётся.) Сложно сказать. Отчасти и оптимист, и подчинился какой-то оптимистической мысли. Подчинился! Вовремя… Важно не упускать чувство того, что ты можешь быть полезен своему читателю.

– Для вас читатель был важен, когда вы писали?

– Я об этом не думал, но подсознательно был важен.

– Хорошо написанная, однако не дающая надежд литература может как-то помочь человеку?

– Конечно.

– Общественное поведение существенно для писателя? Взять, например, Валентина Катаева. Его упрекали в конформизме.

– Талантливый писатель. Но, к сожалению, это ослабляло его талант. На талант влияют поступки.

– Вы следите за новостями?

– Да, но не очень… В более юные годы я был более политизирован.

– Вы не были близки с диссидентскими кругами?

– Не особо.

– И вы удержались от политики?

– Я не особенно удерживался, писал какие-то протесты, коллективные и личные. И с этой стороны получил достаточно неприятных ударов. Сейчас не так плотно связан с происходящим.

– Как вы считаете, возможно ли идеальное устройство общества?

– Нет, идеальное общество невозможно, потому что человек по природе своей не идеален. Наибольшая несправедливость – жизнь с завинченными гайками. Это трудно выразить словами, но есть представления о демократическом строе, который даёт гораздо больше справедливости, чем любой антидемократический. При этом надо помнить, что коллективной ответственности не бывает, ответственность бывает только личной. Покраснеть от стыда можно только лично. Коллектив не может покраснеть от стыда.

– Что вы думаете про сегодняшнюю Россию?

– Бед, конечно, много. Мне кажется, что креслоносцы оккупировали Россию.

– Креслоносцы? Вы о чиновниках?

– О них. Но я думаю, что из того сложного положения, в котором она находится, она всё-таки выкарабкается, может быть, не очень быстро. Я думаю, что Россия должна не упускать свои силы и своё влияние.

– Вы переживаете за Абхазию?

– Когда её положение было гораздо более трагичным, я, конечно, остро переживал. Сейчас, кажется, там более-менее.

– Ваше отношение к советскому прошлому менялось?

– У меня всегда было критическое отношение к Сталину и его эпохе.

– Почему народы СССР стали воевать друг с другом?

– Если в душе у вас было тёплое отношение к другим народам, оно от политики не зависит, остаётся. Думаю, при достаточно тонком отношении к народам гражданских войн в республиках можно было избежать. Но в жизни всё происходит грубее, чем хотелось бы. Когда человек лишается всех человеческих достоинств, национальное достоинство раздувается, как раковая опухоль. И это смертельная опасность для жизни страны.

– Что очевидно хорошее принесло падение прежнего строя?

– Для литературы, на мой взгляд, важно, что власти гораздо меньше стали обращать внимания на то, что пишет писатель, на его внутренний мир. Раньше было гораздо строже. Меня всегда это задевало, и я считал чудовищным, что талантливого человека могут не печатать, потому что якобы его талант не на то направлен, а у нас это было сплошь и рядом. Многое из того, что я писал, не мог напечатать и даже не отдавал никуда, заранее зная, что не пропустит цензура. Но и вес писателя сегодня уменьшился. Однако русская литература имеет такое значительное основание, что её развитие не может остановиться.

– Вы, я читал, критичны и по отношению к богатеям «дикого капитализма»…

– Да, да, да… Кстати, важно помнить: честные люди – это не те, которые всю жизнь удерживают себя от воровства, а те, кому и в голову не придёт, что можно что-то украсть, то есть присвоить.

– Не было соблазна уехать?

– Никогда. Это от человека зависит.

Беседу вёл Сергей ШАРГУНОВ