Йокнапатофа. Причудливое индейское слово. Холмы до горизонта, освещённые припыленным солнцем, жалобный свист поезда, проносящегося мимо полузаброшенной станции, древесная стружка, брызгающая из-под пилы, город Джефферсон с ветшающими старинными домами, с садами, без должного присмотра пышно пускающимися в рост. Лошади, собаки, люди. Маленький уголок южноамериканского штата, самая обыкновенная земля с самой обыкновенной жизнью. За одним исключением: вся эта земля, с глухими лесами, с фермами, затерянными среди холмов, с нагретыми просёлочными дорогами и с джефферсоновскими мостовыми, с белыми колоннами и с кружевными занавесками, а главное – с удивительным желтоватым, «античным» светом, который бывает только пару дней в году в конце августа, – все это выдумано, всего этого на самом деле не существует. Это, можно сказать, волшебная страна – но не такая, к каким мы привыкли, читая о Нарнии или стране Оз. Вымышленная реалистическая страна – эдакий парадокс. На карте Йокнапатофы, нарисованной её создателем, изображены не столько географические объекты – где уж там, на «клочке земли размером с почтовую марку», им разместиться. На ней вы увидите названия книг. Именно текстами, большими и малыми, семейными сагами и короткими зарисовками, мерится это пространство. А ещё на карте вы найдёте имя «единственного хозяина и повелителя» всего этого – Уильяма Фолкнера.

Фолкнер выдумал не только пространство, в котором разворачивается действие большинства наиболее удачных его романов и рассказов, – он вообще любил выдумывать, даже тогда, когда вроде бы незачем. Например, нередко рассказывал выдумки про собственную жизнь – по всей видимости, ради того главным образом, чтобы сбивать со следа любопытствующих. Однажды на вопрос, где он провёл лето, почему-то ответил, что работал на лесопилке, а потом на рыбацкой шхуне – хотя на деле отдыхал на побережье с друзьями. Когда после его возвращения из лётной школы (всю жизнь мечтал летать и даже прыгал в детстве с крыши с самодельным летательным аппаратом) поползли слухи о том, какие подвиги он совершал на Первой мировой войне и сколько самолётов противника подбил в небе над Францией, нисколько этим рассказам не препятствовал, даже наоборот. Хотя в действительности Первая мировая кончилась тогда же, когда и лётная школа, и страшно разочарованному Фолкнеру выслали полагавшиеся ему лётчицкие нашивки почтой. А ведь он так мечтал попасть на войну, совершить подвиг!

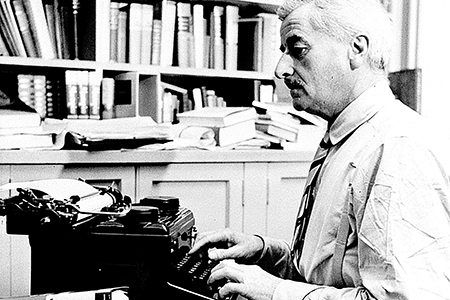

Конечно, за этими его мистификациями – не только богатое воображение или уязвлённая гордость. Помимо прочего, он всю жизнь терпеть не мог того, чем, собственно, мы в этой заметке и заняты, – когда «лезут в душу». Для него произведение всегда было важнее, чем писатель, и когда журналисты пытались выудить из него побольше «личного», его это только раздражало – и он начинал сочинять небылицы. Отправиться в Стокгольм на вручение Нобелевской премии его еле уломали, да и то потом про него говорили, что он самый молчаливый нобелевский лауреат, какого там когда-либо видели. О его «несветскости» ходили легенды: то сбежит с вечеринки через окно и спустится по стволу дерева, чтобы не огорчать своим уходом хозяев, то за весь вечер не заметит девушку, которую специально посадят с ним рядом, чтобы он «не скучал». Множество раз заключал договоры с голливудскими кинокомпаниями, потому что почти постоянно не хватало денег, – но Голливуд терпеть не мог, тамошняя пёстрая, шумная, казавшаяся ему пустой жизнь наводила на него тоску и даже ужас. Он всё время стремился вернуться домой – в Оксфорд (он же Джефферсон), где он родился и провёл всю жизнь. С Оксфордом была связана история нескольких поколений его семьи, там рассказывались байки о его полулегендарном прадеде-пионере, который полжизни провёл во всяких авантюрах, а потом стал писателем и фермером и был убит выстрелом в упор на собственной улице. Маленький Билл, названный в честь деда и пребывавший под сильным обаянием рассказов о его приключениях, на вопрос, кем он хочет стать, отвечал: «Хочу стать писателем, как дедушка».

Фолкнер любил совсем простые вещи. Любил охоту, любил рыбалку, любил разводить лошадей на своей ферме, любил вечером посидеть на крыльце с женой и выпить рюмочку коньяку, любил играть с детьми, любил трудиться по дому и все умел сделать сам – перекрыть полы, покрасить крышу, сколотить, выстругать, починить. Собственно, и ферма-то изначально была полуразрушенным домом на заброшенном клочке земли, который он купил за бесценок, – ну точь-в-точь как в «Этой прекрасной жизни», – а Фолкнер привёл это жилище в порядок и поселился там, с удовольствием принимая на себя роль старшего представителя клана, главы семьи. В юности он часто зарабатывал какими-нибудь малярно-строительными работами – к учёбе у него душа не лежала, любые попытки «сделать карьеру» тоже ни к чему хорошему не приводили. Даже сортировать и выдавать почту (а был в его жизни и такой «карьерный» эпизод) он и то не мог как следует: сваливал все письма в один мешок, так что потом не доищешься, а сам сидел в уголке и читал русский роман; стучи в окошко, не стучи – не откликнется. Любил родные края – его никогда не тянуло в большие города, даже в юности, когда он мечтал стать поэтом и увлекался то английскими романтиками, то французскими символистами, расхаживал в экстравагантных длинных пальто и вообще был у себя в Оксфорде настоящей белой вороной.

И любил – свои истории. Уже в детстве он был замечательным рассказчиком. Однажды мать Фолкнера заметила, что к ним ровно по часам каждый день приходит соседский мальчик, с которым Билл даже не особенно приятельствовал. Оказалось, что мальчик приходит носить за Билла в дом уголь (это у юного Фолкнера была такая домашняя обязанность). И делал он это совершенно безропотно, потому что Билл за это рассказывал ему истории – и каждый раз останавливался на самом интересном месте: продолжение завтра! И о взрослом Фолкнере вспоминали – какое было удовольствие слушать его истории о тех же персонажах, что были всем уже знакомы по романам! Даже перейдя на страницы книг, они никогда не покидали Фолкнера, он постоянно «узнавал» о них что-то новое, он смеялся над их забавными выходками, описания которых мы не нашли бы ни в одном опубликованном тексте. Йокнапатофа действительно обладала весомостью, полнотелостью реальности, ведь жизнь там никогда не прекращалась, жизнь эта была больше, чем в книгах. Именно из-за этой её неисчерпаемости Фолкнер очень часто что-то дописывал к уже готовым текстам: то вступительное слово с подробным описанием генеалогии Компсонов из «Шума и ярости», то дополнительную главу к «Святилищу».

Это вполне соотносится с одной из любимых его мыслей: настоящее творчество – это череда «блестящих поражений». Поражение неизбежно, но насколько высоко удастся взмыть во время схватки с недостижимостью поставленной задачи? В этом и есть мера творческого успеха. Именно поэтому он критиковал Хемингуэя – за нежелание браться за то, что ему не по плечу, за недостаток писательского мужества – и ценил постоянно хватавшегося за непосильное Томаса Вулфа. Нетрудно догадаться, что когда Хемингуэй в слегка искажённом журналистском изложении прочёл о том, что ему «не хватает мужества» (это Хемингуэю-то!), то пришёл в совершенное неистовство, и на этом двое важнейших американских писателей своей эпохи чуть не рассорились вконец.

Сам Фолкнер рисковать не боялся – и выработал собственную поэтику, которая мало с чем сопоставима. Конечно, его пытались сравнивать с крупнейшими писателями модернизма – с Джойсом, например, - но сам он отрицал их влияние на себя и, по всей видимости, это было верно. Фолкнер несводим ни к потоку сознания, ни к ассоциативному, импрессионистическому письму, хотя все это у него тоже есть; секрет, пожалуй, в том, что, разрабатывая новую художественную задачу, он всякий раз осмеливался подобрать для ее решения единственно возможные, пускай совершенно непривычные, необкатанные приемы. Так в его творчестве появляются отвлеченные философские построения («Притча»), не разбавленная авторским голосом полифония («Когда я умирала»), вплетенные друг в друга до нераздельности традиционное эпическое повествование и внутренний монолог («Свет в августе»); так на страницах одного романа сливаются в едином горестном стоне циничные рассуждения Джейсона и бессвязные всхлипывания Бенджи, так вполне традиционно написанная, простая по фолкнеровским меркам повесть «Медведь» вдруг наполняется мистикой, превращается почти что в ребус. Не боялся человеческой боли, не боялся ставить самые серьезные нравственные вопросы, никогда не ограничивался частным, личным – и поэтому создавал общечеловеческое.

В связи с этим очень занимательно то, какую роль в творческом формировании Фолкнера сыграла античность. Старший товарищ Фил Стоун, который любил и понимал литературу и нашёл стихи 16-летнего Билла очень талантливыми, совершенно бескорыстно занимался его литературным образованием, а потом и его литературной карьерой. Благодаря Филу Стоуну Фолкнер узнал классиков, узнал романтиков, узнал русских авторов и был, в сущности, поначалу чрезвычайно «европеизирован». И именно он впоследствии стал одним из самых американских авторов в истории, эдаким Гомером на новый лад. Его сюжеты часто сравнивают с античными трагедиями. Его юношеский сборник стихов назывался «Мраморный фавн» и строился на образе неподвижной статуи, вокруг которой бушует слепая, не ведающая вечности жизнь. Его «свет в августе» так очаровывал именно тем, что как будто приоткрывал завесу времён и переносил наблюдателя в древность. Да и само отношение к творчеству – и эта осознаваемая обречённость на поражение, и отвага, необходимая писателю в его работе, – всё это серьёзные, первозданные, не искажённые цивилизацией понятия, которые в XX веке уже постепенно начали выходить из моды, стали считаться смешными, высокопарными. Но в Америке первой половины XX века, искавшей собственный голос и собственный образ, всё это было ново, незамутнённо, важно и нужно. Древний «свет в августе» – не порождение Фолкнера, наоборот: это Фолкнер как писатель, как певец Йокнапатофы появился благодаря ему.

Атмосфера послевоенного американского Юга, где после поражения Конфедерации столькие люди чувствовали себя совершенно потерянными, тоже располагала к тому, чтобы прошлое с невиданной скоростью превращалось в миф, предки – в мифологических героев, а их похождения – в предания, не так уж много общего имеющие с действительностью. В этой атмосфере Фолкнер родился, именно из-за неё он так тосковал, особенно в юности, об измельчании человеческого рода: предки были гиганты, а мы пигмеи! Но она же, эта атмосфера, внушила ему жажду подвига. Не получилось отправиться ни на Первую мировую войну, ни на Вторую, не получилось оказаться в настоящем бою за штурвалом самолёта. Получились только великие книги.

Дарья Кузина (Сиротинская)