Урок политических шахмат от классика

В СССР каждый школьник знал его как родного – и в профиль, и анфас. Даже двоечники. Максим Горький – с его усами и локоном, с его оканьем – был лицом русской советской литературы, больше того, лицом страны. К неслыханному читательскому успеху он пришёл пешком, без протекций. А уж после Гражданской войны, когда отстраивалась конструкция советской культуры, Горького стали пропагандировать со всесоюзным размахом. Всё у нас связано с политикой, а уж автор «Матери» в этом смысле фигура бескомпромиссная. Революционер, большевик с 1905 года, учитель жизни для тех, кто верит в человека, науку и труд. Вот и стал он после 1991 года нежелательной персоной. Даже улицы Горького в Москве больше нет.

Кто бы мог в это поверить лет сорок назад? Впрочем, закономерно, что в годы реставрации капитализма писатель, ненавидевший буржуазию, оказался в чёрном списке. А вместе с Горьким на третий план ушла и сама литература.

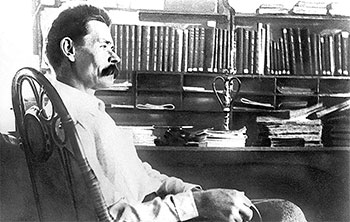

И всё-таки неподалёку от Белорусского вокзала, на главной московской трассе стоит памятник сутуловатому человеку, который всё вглядывается в шумную московскую круговерть. Говорят, он всю страну – от Волги до Куры – исходил босиком. Побывал и в заморских странах. Но вернулся в Советскую Россию. Именно в Советскую. Ведь это государство он создавал. Помогал революционерам, вёл нелегальную борьбу с царским режимом. Памятник Горькому тоже много лет пребывал в изгнании, но недавно вернулся на обжитое место. Туда, где москвичи встречали писателя в 1928 году. Шумное было возвращение.

Литературное имя «Максим Горький» появилось в 1892 году в тифлисской газете «Кавказ», где был напечатан первый рассказ Алексея Пешкова «Макар Чудра». Горький и до Грузии дружил с революционерами, был вхож в подпольные кружки. Ещё «в людях», юношей он сочувствовал тем, кто пытался кардинально изменить существующий политический строй. Его восхищала стихия мятежа, бунта. Но не во имя анархии, а ради торжества цивилизации, науки, просвещения. С рассудком. В Казани он участвовал в работе подпольных народнических кружков, его долговязая фигура уже интересовала полицию. Затем примкнул к кружку Николая Федосеева – одного из первых русских марксистов. «Мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами», – вспоминал Горький.

В 1917 и 1918 годах не было у большевиков более опасного критика, чем Максим Горький, который состоял в партии Ленина с 1905 года, но не желал слепо подчиняться «корпоративной дисциплине». Его уколы были для советской власти гораздо болезненнее, чем зубовный скрежет Ивана Бунина, Ивана Шмелёва или Зинаиды Гиппиус. И не только потому, что к Горькому прислушивалась куда более широкая и боевитая аудитория.

Белых Октябрь ошарашил, они (речь о писателях) ничего не могли из себя выдавить, кроме проклятий. В «Окаянных днях» слишком много непереваренной личной обиды. По горьковской терминологии, тут не точка, а кочка зрения. Горький в «Несвоевременных мыслях» ни на что не жаловался и ни с кем не сводил счётов. Он анализировал непарадную сторону революции, кричал о её безвинных жертвах. Боролся с чудовищным радикализмом, который мог потопить страну. И уж, конечно, он не позволял себе надменной ненависти по отношению к «чумазому» плебсу. А у Бунина и Гиппиус именно в каждом восклицании прорывались брезгливость и страх. Они не могли разгадать природу революционной стихии – и слепо демонизировали её. К сожалению, в перестроечные годы многие из нас переняли эту паническую, взвинченную манеру. Инквизиторский пафос: «сатанинский режим», «большевистские вурдалаки», «Сталин – монстр», «Горький – слуга дьявола» и всем нам следует каяться и рыдать – до посинения. Вопль: «Караул!» – и только. Это тупик. А Горький играл в политические шахматы. В «Несвоевременных мыслях» его смущают не только бессудные расправы, не только революционные нападки на интеллигенцию, но и то, что наши неистовые ревнители нового мира, по мнению писателя, готовы были использовать русский пролетариат в качестве хвороста для мировой революции. А он мечтал о революции, которая, как Прометей, даст огонь и свет знания русскому народу. По терминологии 1930-х, Горький уже в 1917-м боролся с троцкизмом. Поэтому именно в крамольных «Несвоевременных мыслях» (хотя, конечно, не только в них) стоит искать корни союза со Сталиным, на который Горький пошёл после 1928-го.

После Гражданской войны несколько лет буревестник революции провёл в Европе – главным образом, в Сорренто. В то время он лояльно относился к советской власти, но обживаться в СССР не спешил. Маяковский отвесил классику футуристическую оплеуху:

И Вы

в Европе,

где каждый из граждан

смердит покоем,

жратвой,

валютцей!

Не чище ль

наш воздух,

разреженный дважды

грозою

двух революций!

И вот вся страна (как подходит эта формулировка к советской реальности!) встречала Горького. И готова была у него учиться. Чему?

Горький из тех, кто мечтал сделать мир справедливее. И ради этого не жалел патронов, да и собственной шкуры не жалел. Это не всем нравится. Особенно сегодня, когда нам внушают, что старания бесполезны, что гори оно всё огнём, что ни одна книга не сделала человечество счастливее, а от науки – одни экологические катастрофы. Нам предлагают овечье смирение под самым благородным соусом. Горьковскому человеку в таком мире места нет, как и книгам буревестника.

Он считал, что человек на земле – не сорная трава. И необходима продуманная система выращивания лучшей жизни. Более справедливой, более свободной. Верил, что человек, прошедший через переплавку цивилизации, станет совершеннее. По Горькому, нашу жизнь нужно выправлять, модернизировать на рациональных началах, преодолевать «дикую биологию» культурой. Такой прогресс не выгоден хозяевам жизни, которые во все времена наживаются на массовом невежестве и бесправии. Им выгодны предрассудки и атавистические пережитки. Поэтому Горького увлекла идея пролетарской революции. Ведь это так рационально – перекроить государственное устройство в интересах большинства. Горький понимал, что на этом пути неизбежны жертвы и строителям новой жизни не удастся сохранить белых риз. Такова религия атеиста Максима Горького: «Верю я в разум человека, – он, человек, кажется мне органом самопознания природы, исследователем и организатором её хаотических сил».

И Советский Союз после разлуки порадовал писателя, вообще-то не склонного к восторгам. Складывалась неидеальная, но оптимальная для движения вперёд в соответствии с принципом ситуация «кто был ничем, тот станет всем». Страна честно строила социализм и, в отличие от нас, нынешних, не ставила телегу впереди паровоза. Да, Советский Союз к тому времени ещё не преодолел междоусобицу Гражданской войны. И перегибы коллективизации, и кровь 1937-го тому подтверждение. Да, новый уклад порой напоминал казарму, а славословия вождям плохо сочетались с духом свободы. И всё-таки новый строй оказался не утопией. И Горький благословил краснознамённую державу, сознательно связал с ней свою судьбу в истории.

Давно сложилась схема упразднения Горького. Придуманы легенды, подобраны аргументы. И вместо титана на сцене появляется суетливый ряженый литератор, предприимчивый и расчётливый. Оказывается, он просто продался советской власти – за города и самолёты, улицы и театры, за статус классика и особняк Рябушинского. По этой логике, поздняя публицистика Горького – всего лишь грубая пропаганда, а не позиция в титанической борьбе за будущее. Какие, оказывается, мы большие и какой маленький Горький! При этом недооцениваются не только искренность писателя, но и его революционность. А он был куда смелее нас. Его плеч не теснила тога путаного современного консерватизма. И поездка на Соловки, и грозный афоризм «Если враг не сдаётся – его уничтожают» – всё это было. Горький действовал во имя социалистического будущего и, как показало будущее, не ошибался. И победный 1945 год, и гуманистическая середина ХХ века тому подтверждение. А ведь горьковский поворот к сталинскому СССР прочитывается ещё в «Старухе Изергиль», не говоря о «Супругах Орловых»!

Разве мало в нашей эстетике 1930-х – в архитектуре, музыке, живописи – народного ницшеанства? К идее сверхчеловека, к идее подвига добавили коллективизм и вычли высокомерие. А это и есть Горький. Передовиков производства воспринимали как исполинов. Стахановцы, виноградовки, ворошиловские стрелки – это звучало гордо. И Горький солировал: «Мы создаём условия жизни, в которых можно любить людей, не кривя душой, – любить за героизм их труда, за прекрасную их работу всестороннего развития и укрепления нашей родины, на которую точит зубы и когти издыхающее мещанство всех стран, на которую пролетарии всей земли привыкают смотреть как на своё отечество».

Уже тогда складывалась советская система ценностей, которая превалировала в нашей стране до 1985-го. Во главе угла – производственная логика, а не демагогия, не реклама, не мистика. Слабела власть золотого тельца, жёлтого дьявола. Невежество бюрократии, жестокость карательных органов – всё это тоже было. Болезни роста, как же без них. Новая цивилизация складывалась медленнее, чем хотелось бы, хотя по историческим меркам всё происходило, как в ускоренной киносъёмке. Горький понимал, что строительный бум первых пятилеток – это не тактический, а стратегический успех социализма. Сначала – заводы, а через десять лет мы получим миллионы квалифицированных рабочих, а профессия инженера станет массовой. Этого так не хватало дореволюционной России, в которой развивались только элитарные оазисы. Новое время – время масс, и советский паровоз летел вперёд, в будущее. Горького устраивало, что народу в те годы удалось выйти из-под гипноза утешительных сказок лукавого Луки.

Жизнь оставалась жестокой. Горький был сентиментальным, даже сердобольным человеком. Но, когда речь шла о судьбах миллионов, он не руководствовался рефлексиями. Мыслил системно, а, значит, порой – безжалостно. Его невозможно представить нытиком. «Жалость унижает» – как редко мы вдумываемся в эту максиму.

Можно ли было прийти к такому обновлению эволюционно? Глядишь, когда-нибудь у нас появится умная машина, которая всё взвесит и установит историческую истину. Будем верить в технический прогресс – вослед Горькому. А пока можно только искать аналогии в истории общества, в истории ремёсел, наук и культуры. Например, полёт человека в космос – это тоже революция, риск, встряска. А не то мы бы до сих пор сомневались и просчитывали. А Горький сделал выбор. И добавил советской цивилизации прометеевский оттенок. Сегодня многим комфортнее в иллюзиях прошлого. Горький по-бурлацки тащил читателя в будущее.

Он похоронен в Кремлёвской стене. Рядом с другими борцами, создавшими советскую эру. Недолгую, но незабываемую. И Горький ещё вернётся – не из Сорренто, так из забвения.