Вячеслав Власов

Поклонник и исследователь творчества Рихарда Вагнера, член Общества Рихарда Вагнера в Великобритании. Член Российского союза писателей, финалист премии «Писатель года» в номинации «Дебют» (2020) и в основной номинации (2022). Вячеслав Власов раскрывает читателю малоизвестные факты биографии Вагнера. Он является автором рассказов о жизни композитора в Риге, Санкт-Петербурге, Венеции и о постановках его опер в Российской империи, передачи «Петербургская элегия Вагнера» на телеканале «Санкт-Петербург». Выступил соавтором и спонсором ряда культурных проектов, направленных на популяризацию творчества Рихарда Вагнера.

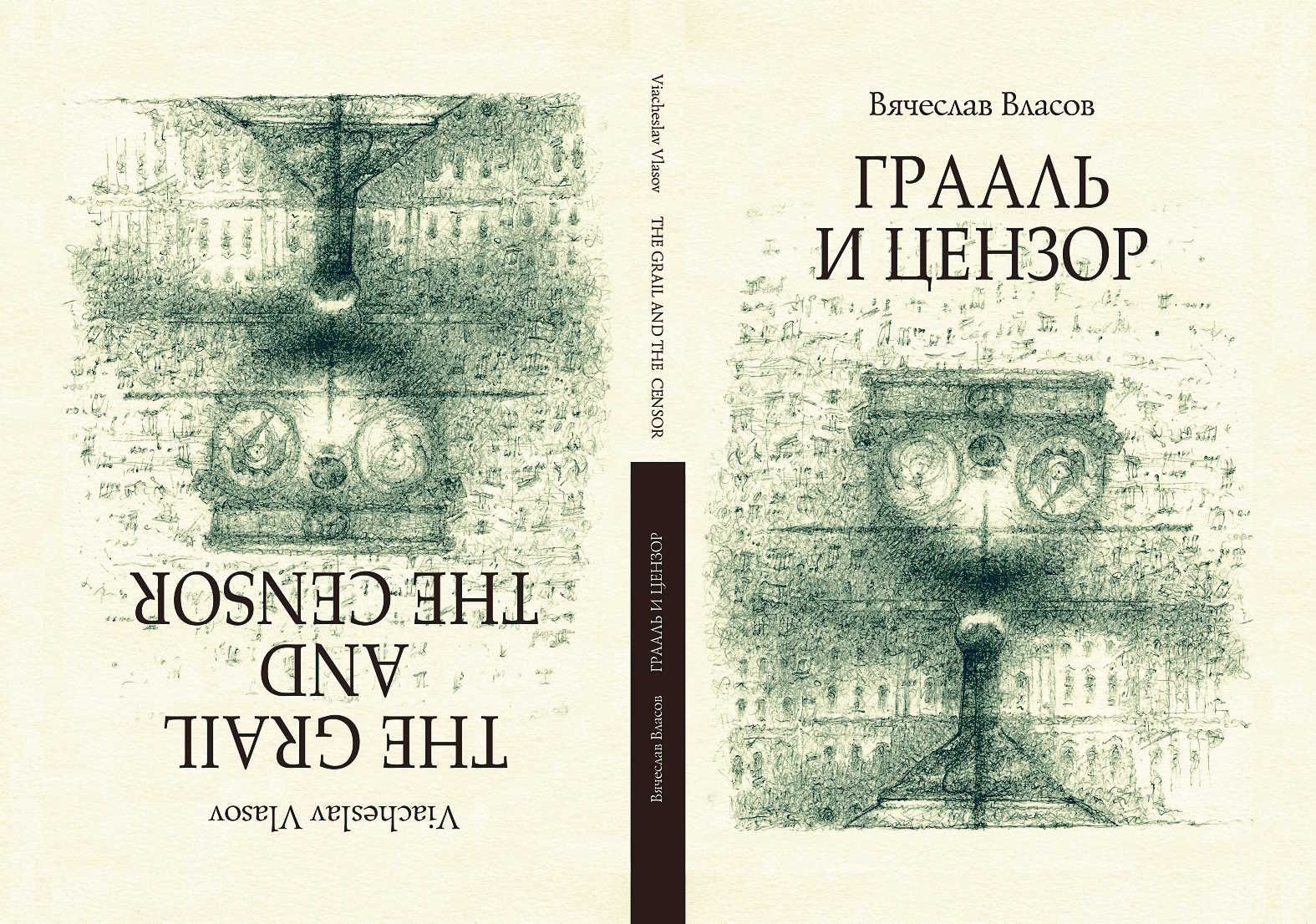

Представляем вниманию читателей отрывок из книги «Грааль и цензор», только что вышедшей издательстве «У Никитских ворот». Это повесть о первой постановке торжественной сценической мистерии Рихарда Вагнера «Парсифаль» в Российской империи в 1913 году.

Грааль и цензор

Отрывки из повести

Цензурированный Грааль

Утро пятницы 18 июля граф Михаил Толстой, цензор Главного управления по делам печати, по обыкновению начал в своём домашнем кабинете разбором доставленных камердинером бумаг из министерства. Взгляд графа упал на двухстраничный документ на бланке Святейшего синода с резолюцией министра: «Прошу доложить». Михаил несколько раз перечитал ответ обер-прокурора на своё прошение о дозволении оперы и немногочисленные правки, внесённые им в текст либретто. Прослужив цензором уже более десяти лет, он понимал, что о лучшем ответе мечтать было невозможно: постановка вагнеровского «Парсифаля» непременно состоится. Однако было в этом письме что-то, что не давало ему покоя, но граф никак не мог понять, что именно. Он приказал прислуге тотчас же соединить его по телефону со статским советником Ребровым с улицы Моховой и пригласил его к себе на обед.

Через несколько часов пребывающие в прекрасном расположении духа приятели сидели друг напротив друга в просторной, освещённой солнцем столовой Толстого, наслаждаясь Saint-Péray, любимым шампанским Рихарда Вагнера.

– Ну что там обер-прокурор написал, покажешь? – спросил Ребров.

– Да я тебе так расскажу, я его письмо наизусть помню, – ответил Толстой и принялся театрально декламировать: «Ознакомившись с текстом вагнеровской оперы, я нахожу, что для постановки её на сцене, безусловно, необходимо исключить слова, мною отмеченные на страницах 24, 25 и 26, или заменить их текстом, устраняющим возможность смущать верующих фразами, имеющими прямое отношение к Таинству Евхаристии».

– Один в один, как я говорил месяц назад! Ну, поздравляю. На нашем казённом языке это означает: добро пожаловать, мистерия «Парсифаль», на русскую сцену! А что за слова обеспокоили Его высокопревосходительство?

– Вот тут и начинается проблема. Во-первых, отмечено слово «Грааль». Как его исключить или чем заменить, если вся опера именно про Грааль? Я голову себе сломал: чаша, сосуд – ничто не рифмуется!

– А зачем тебе это слово заменять? Посмотри, как это сделал наш коллега Ламкерт в 1898 году, я тебе клавир принёс. Где мой портфель? – Ребров достал из портфеля фолиант в чёрном переплёте. – Видишь, слово «Грааль» взято в кавычки!

– Так ведь кавычек со сцены никто не услышит!

– А кого это интересует? Пусть Театр музыкальной драмы внесёт изменения в либретто, в партитуру, и делу конец! Будет иметься письменное доказательство тому, что вроде это и Грааль, но не тот самый Грааль, и не вагнеровский, а наш, цензурированный, одобренный Святейшим синодом и графом Михаилом Алексеевичем Толстым!

– Не издевайся надо мной, Сергей. Это ещё не всё. Обер-прокурора смутили слова из сцены причастия рыцарей в первом действии, и я понятия не имею, как их изменить без ущерба к содержанию оперы.

– Давай смотреть по порядку. «Вот тело моё, вот кровь моя» – это надо удалять. «Амфортас благословляет хлеб и вино на алтаре» – нужно написать более нейтрально, например, «Помахивает чашей над хлебом и вином». А вот сцену причастия следует переписать полностью!

– Смотри, Сергей, – произнёс Толстой, вчитываясь в клавир, – у Ламкерта текст изменён так, будто это песнь о библейском сюжете, а не о службе рыцарей Грааля…

– Прекрасно! Так пусть постановщики перепишут текст или свяжутся с издательством Юргенсона и получат права на более ранний перевод. Не нам же с тобой за них правки вносить. Наши имена никто на афишу не поместит. Самое главное, что я не вижу в замечаниях обер-прокурора ничего невыполнимого. Тем более, речь идёт о хоровых партиях. Скажи, Михаил, ты хоть раз в опере смог чётко расслышать все слова, что поёт хор? Только честно.

– Ничего обычно не понимаю.

– То-то же. И здесь никто слов не разберёт, пой ты хоть в оригинале, хоть с правками цензуры. Кстати, про саму постановку обер-прокурор ничего не написал? Вагнер ведь известен нудным описанием того, что в каждый конкретный момент должно происходить на сцене.

– Как же не написал? Ещё как написал!

Толстой принялся декламировать по памяти: «При самой постановке оперы необходимо устранить всё, способное смутить религиозное чувство православных зрителей, – например, благословление хлеба и вина на алтаре. При этом чашу надлежит, согласно с текстом, иметь хрустальную и непохожую на потир, принятый Православною Церковью».

– Не понимаю, почему я до сих пор статский советник, а не обер-прокурор Святейшего синода! Он прямо мои мысли читает! Но, Михаил, – добавил Ребров, подливая шампанского себе и своему собеседнику, – здесь нет никакой катастрофы. Чашу, он пишет, нужно иметь именно такую, как повелел сам Вагнер. Какая благодарная и внимательная цензура! А хлеб и вино Амфортас вполне ведь может благословлять не на алтаре, а стоя в другом конце сцены – в огромном театре на это никто не обратит внимания. Да если и обратит, уж никак не сопоставит сие действие с нашими православными обрядами.

– Про чашу я с тобой соглашусь, но про сцену благословления никак не могу. Поставь Лапицкий её так, как предложил Синод, у всякого знакомого с оперой возникнет вопрос: хорошо ли режиссёр прочёл либретто?..

– Не спорь с обер-прокурором, Михаил, поступай так, как он написал, и доложи министру.

– Скажи мне, Сергей, – промолвил Толстой каким-то обиженным тоном, – отчего ты так ревностно желаешь внести изменения в либретто и в постановку? Вот я абсолютно нехотя соглашаюсь с обер-прокурором, поскольку искренне хочу, чтобы русская публика увидела «Парсифаля». Но не могу понять, зачем ты, глубоко понимающий эту оперу, придираешься к несущественным, искусственно раздутым мелочам?

– А ты как сам думаешь, Михаил? – промолвил Ребров после небольшой паузы. – Налей-ка мне ещё шампанского! Придираюсь я именно затем, чтобы опера увидела свет в России. Ведь Вагнер, как бы к нему ни относились, в искусстве – Явление с большой буквы. Его можно любить или ненавидеть, но не знать его – всё равно что обкрадывать себя в духовном развитии. Я сначала Вагнера не любил. Помню 1889 год, я был тогда двадцатипятилетним офицером, служил в Эстляндии. Так вот, приехал я в Петербург и купил за сумасшедшие деньги билеты на четыре вечера «Кольца нибелунга», что привёз в Мариинский театр антрепренёр из Праги Нойман. Сказать, что пожалел о потраченных деньгах – ничего не сказать! Я чувствовал себя как твой именитый однофамилец Лев Николаевич Толстой, вспоминавший, как он, ненормальный, провёл четыре дня молча, в темноте, в обществе таких же ненормальных людей, напрягая свой мозг раздражающими звуками… Прошли годы, и «Парсифаль» в концертном исполнении Шереметева кардинально изменил моё отношение к музыке Вагнера. Помню, несколько недель ходил как пришибленный: в мозгу звучала эта музыка, а я не мог воспроизвести ни одной ноты; хотел услышать её вновь и вновь, да было негде. Это была моя музыка! Весной этого года Шереметев вновь дирижировал «Парсифалем» к столетию со дня рождения Вагнера, а я не смог пойти – заболел. И вот сейчас нам всем выпал такой шанс: уже не концерт, а полноценная сценическая постановка!

Толстой слушал заворожённо, они служили с Ребровым вместе пять лет, и в первый раз его приятель, обычно замкнутый и немногословный, разоткровенничался о своих чувствах. Михаил хотел расспросить друга обо всём, что тому известно о «Парсифале», но разгорячённый шампанским Ребров продолжил свой монолог:

– Но я ведь не просто вагнеровец, но и государственный чиновник. В мои обязанности – как, кстати, и в твои – входит не столько культурное образование общества, сколько его душевное спокойствие. Вот представь, стоит ли самая лучшая на свете опера возможных волнений на религиозной почве? А не поправь мы с тобой либретто, они вполне могут случиться. Шутка ли, таинство причастия будет происходить на сцене, в театральных костюмах, в свете иллюминации, да ещё и под аплодисменты! Такое не каждый православный вынесет. И здесь, Михаил, ты не прав – это вовсе не мелочи! Так что всё верно мы сделали: и чувства верующих оберегли, и самолюбие своё удовлетворили, и «Парсифалю» путь на сцену открыли. Спасибо тебе, Михаил, за то, что выслушал старика. Поеду я теперь домой, а то любимое вагнеровское шампанское сильно развязало мне язык.

Попрощавшись с другом, Толстой долго прокручивал в голове затянувшийся почти до вечера разговор. Он чётко знал, о чём именно доложит начальству прямо в понедельник. Ему хотелось решить судьбу «Парсифаля» как можно скорее, ведь до снятия наложенных Вагнером ограничений на постановку за пределами Байройта оставалось всего пять месяцев.

Копьё Святое я возвращаю вам!

Утро 23 декабря в конторе Главного управления по делам печати началось с прочтения рецензий на российскую премьеру «Парсифаля».

«Молодое музыкально-историческое общество графа Шереметева может быть довольно тем, что его инициатива успешно осуществилась», – декламировал Михаил своему коллеге Сергею Реброву слова критика из журнала «Искра».

«Литургийно звучит грандиозная сказка-мистерия Вагнера, – сказка, которая только что освободилась от тяжёлого байройтского пленения. Почёт и уважение графу Александру Дмитриевичу Шереметеву!» – вторил ему Сергей, перелистывая страницы газеты «Обозрение театров».

Друзья не заметили, как в кабинет вошёл Сергей Сергеевич Татищев, их руководитель.

– Ну что, господа вагнерианцы, газетными рецензиями балуетесь в служебное время? Нехорошо! Вот послушайте, какой отзыв на спектакль написали лично для министра внутренних дел Маклакова и доставили сегодня со срочной почтой, – Татищев начал читать с листа, и его ироничный тон моментально исчез:

«До моего сведения из совершенно достоверных источников дошло, что постановка на сцене Народного дома оперы Вагнера «Парсифаль» крайне смущает религиозное чувство православных зрителей. Особо тяжёлое впечатление производит в третьем действии коленопреклонённая молитва, воздеяние рук Парсифаля и благословление им чашею».

– Ваше превосходительство, позвольте вас перебить, – обратился к начальнику Ребров, – кто есть сей неравнодушный цензор, взявшийся за перо, как только отзвучали последние аккорды оперы? Чует моё сердце, что не кто иной, как обер-прокурор Святейшего синода Владимир Карлович Саблер…

– Не ехидничайте, Ребров. Он самый, причём, по-видимому, очень разозлённый тем, что его замечания к тексту либретто были полностью проигнорированы.

– А вот это неправда, Ваше превосходительство, – парировал Толстой, – Шереметев изменил текст либретто именно так, как просил Синод. Вы же сами благодарили переводчика Коломийцова после премьеры!

– Дослушайте меня, Толстой. Вопрос на самом деле касается не столько текста, сколько самого спектакля. Дайте я дочитаю:

«Я указывал на то, чтобы при самой постановке оперы было устранено всё, способное смутить религиозное чувство православных зрителей. Ввиду вышеизложенного, прошу Ваше высокопревосходительство принять зависящие меры к устранению при исполнении оперы «Парсифаль» всего, могущего причинить соблазн для верующих, смущённых появлением певца в одежде и облике, напоминающих Христа Спасителя».

– Сергей Сергеевич, Вагнер никого не заставлял добиваться внешнего сходства Парсифаля со Спасителем. Это задумка режиссёра. Было бы в высшей степени несправедливо обвинять в последствиях её реализации министра и Главное управление по делам печати, ответственных за цензуру исключительно вагнеровского текста. А к нему, как я вижу, у обер-прокурора замечаний и нет…

– Так-то оно так, Сергей Константинович. Вот только кому из нас нужны напряжённые отношения со Святейшим Синодом? Поэтому поручаю вам обоим срочное задание. Толстой, немедленно навестите графа Шереметева и обсудите с ним, возможно ли внести в постановку косметические правки, которые внешне выглядели бы как уступка обер-прокурору. А вы, Ребров, сегодня же подготовьте ответ в Синод от имени министра, подчёркивающий наше почтительное отношение к мнению обер-прокурора и готовность добиться выполнения всех его замечаний.

– Что же получается? – воскликнул Толстой, как только Татищев покинул их контору. – Владимир Карлович был в тот вечер в театре, и ему не понравилась постановка? Где он сидел, ты не заметил?

– Рядом с Маклаковым.

– Наш обер-прокурор не тот человек, что будет молчать, особенно в компании министра внутренних дел, когда ему что-то не по душе. Саблер бы тотчас же поделился своим возмущением с Маклаковым. Зачем на следующий день ему понадобилось прикрываться «совершенно достоверными источниками»? Глупость какая-то выходит…

– Они оба после премьеры находились в прекрасном расположении духа, я сам видел. Но давай предположим, что обер-прокурор всё-таки высказал Маклакову своё недовольство. Наш министр мгновенно чует угрозу, когда дело касается службы: под вопрос поставлено качество нашей цензуры. И они вдвоём договорились, что Саблер напишет жалобу со ссылкой на анонимный донос, её передадут министру, а тот зафиксирует ответ на бумаге: мол, мы здесь ни при чём, весь спрос с Шереметева! Найденное решение устроило обоих – в этом и причина их радостного настроения по окончании спектакля.

– Слишком сложно получается, Сергей, да и слишком мелочно для министра, – возразил Толстой. – Маклаков, конечно, очень опытен в политических интригах, но он никогда не подставил бы под удар своё собственное ведомство или советника государя, коим является Шереметев. Давай ещё раз перечитаем письмо от Саблера. Вдруг мы что-то упустили?

Друзья погрузились в чтение, декламируя послание обер-прокурора и расставляя в нём акценты. Как только часть с обращёнными к министру требованиями была завершена, Ребров с удивлением воскликнул:

– А это ещё что такое? Ах вы, мои отцы-кормильцы от цензуры! Спиной чуете только нюансы и полутона казённого языка, что могут стоить вам карьеры! Они затмевают вам сознание, закрывая от вашего взгляда самые обыденные, низменные и подлые черты мира искусства. Вот, Михаил, прочти последний абзац, который упустил Татищев…

Толстой пробежал глазами окончание письма, напоминающее министру о том, что изначально прошение было подано для постановки исключительно на сцене Общества музыкальной драмы. Оно завершалось словами: «Как мне известно со слов Принцессы Елены Георгиевны Альтенбургской, дирекция названного Общества имела твёрдое намерение устранить при постановке оперы всё, могущее вызвать какой-либо соблазн для столь чуткого религиозного чувства верующих людей».

– Что ж получается, Сергей, «совершенно достоверный источник» – не кто иной, как принцесса Альтенбургская, желающая насолить Шереметеву, конкурирующему при постановке «Парсифаля» с Театром музыкальной драмы и режиссёром Лапицким, которых она спонсирует? Её титул вынудил обер-прокурора изменить собственное мнение о премьере, которая ему самому понравилась? – вопросил Толстой.

– Другого объяснения быть не может. Тем более что принцесса – внучка великой княгини Елены Павловны, той самой, что отказала Вагнеру в создании «петербургского Байройта». Она наверняка решила взять реванш за бездумное поведение своей венценосной бабки, – засмеялся Ребров. – Ты с ней знаком лично? Видел её на премьере?

– Знаком. Клянусь, что в театре её не было. Кстати, режиссёра Лапицкого я тоже не приметил.

– Вот и сбылось моё пророчество: доносы пришли от людей, в глаза не видевших оперу, но насытившихся слухами, – по-философски промолвил Ребров. – И раз уж обер-прокурор позволил использовать себя даже не в конкурентной борьбе, а в театральных склоках, Шереметев должен непременно узнать об этом. Ступай к нему, передай наш разговор в подробностях. Граф на особом счету в императорской семье. Я уверен, он найдёт правильное решение в сложившейся ситуации. А до того, как ты помчишься к своему вагнеровскому другу, помоги, пожалуйста, запиши снова под мою диктовку – так мне будет проще сосредоточиться на выборе правильных слов. Надо облагоразумить обер-прокурора и отвести от нас возможную опасность.

Михаил Алексеевич послушно, аккуратным почерком положил на бумагу обращение к Саблеру, сформулированное Сергеем:

«Имею честь сообщить Вашему высокопревосходительству, что до принципиального разрешения вопроса о постановке на сцене оперы Вагнера «Парсифаль» Вам послан был на просмотр текст этого музыкального произведения, и Вашим высокопревосходительством были точно указаны те изменения, которые, по мнению Вашему, необходимо произвести в указанном тексте.

Требования эти были сообщены графу Шереметеву. Но кроме того, после первого же спектакля были немедленно сделаны распоряжения об устранении всех подробностей постановки, которые могли бы послужить соблазном для религиозного чувства православных зрителей и на которые Вы мне указали».

***

– Даже не представляю, дорогой Михаил Алексеевич, удастся ли нам с вами когда-нибудь один на один обсудить другие аспекты вагнеровской мистерии, кроме интересующих духовную цензуру, хотя они тоже очень важны, – с улыбкой промолвил граф Шереметев.

– Дорогой Александр Дмитриевич! Есть опасение, что соперничающий с вами Театр музыкальной драмы очень ревностно относится к вашей постановке и настраивает против неё духовное ведомство. В этой ситуации я очень прошу вас согласиться на небольшие изменения в постановочных решениях.

Толстой в подробностях рассказал Шереметеву о событиях сегодняшнего утра в Главном управлении по делам печати, включая небольшое «расследование», которое он провёл вместе с Ребровым. Выслушав его, граф искренне рассмеялся:

– Потешили вы меня своим «обвинительным заключением», Михаил Алексеевич! Это же надо такое придумать: искупление вагнеровских грехов великой княгини Елены Павловны! Автор этой идеи наверняка очень неплохо знаком с образом Кундри… Я бы на самом деле расстроился, не пойми обер-прокурор христианской сути «Парсифаля». А если этот уважаемый человек просто покровительствует другим постановщикам – честь ему и хвала. Вагнера много не бывает, Вагнер должен звучать по всему Петербургу: в разных театрах, с разными режиссёрами, труппами и оркестрами! Жалоба дорогих конкурентов – прекрасное свидетельство того, что они нашу постановку признали и сомневаются в собственных способностях её превзойти. Пусть стараются, у них ещё есть время.

Михаилу импонировал позитивный настрой графа. Однако собственный опыт жёсткой цензуры театральных спектаклей заставил его настоять на своём: Шереметев не должен игнорировать замечания Святейшего синода под страхом полного запрета «Парсифаля».

– Хорошо, что вы сказали мне об этом сегодня, – отозвался Шереметев. – Я попробую внести изменения прямо в вечернее представление, если получится. Хотя я не могу и не хочу менять целостную концепцию спектакля – своими ассоциациями она взывает к духовным поискам человека. Если обер-прокурор перестанет смущаться, когда у Парсифаля вместо приглаженных светлых, длинных волос появится копна растрёпанных чёрных, если хитон у него будет подпоясан, на голове водружена корона, а сам он вместо благословления рыцарей статично водрузит чашу Грааля над головой, – пусть так и будет. Вы, Михаил Алексеевич, первым улыбнётесь такой перемене, поскольку поймёте её несущественность: «Парсифаль» – это не про внешнее изображение, а про внутреннее восприятие. Мы ещё посмотрим, на чью чашу весов склонится мнение обер-прокурора Святейшего синода после того, как я покажу свой Эрмитажном театре перед государем!