Есть легенда, что в 1816 году, во время визита в Англию, девятнадцатилетний великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I) видел «пыхтящие машины» Джорджа Стефенсона и даже приглашал выдающегося изобретателя в Россию. Точных свидетельств данному факту нет. Однако техническими диковинами Николай Павлович определённо интересовался, и в Туманном Альбионе ему вполне могли продемонстрировать новейшие локомотивы.

Действительно, в первой трети XIX века, чтобы проникнуться пониманием уникальности железных дорог, нужно было отправляться именно в Англию. В страну, от которой в то время ждали технических чудес.

Всё, чем для прихоти обильной

Торгует Лондон щепетильный

И по Балтическим волнам

За лес и сало возит нам…

Так писал Пушкин, когда даже на родине Шекспира о стальных магистралях ещё почти не толковали, хотя первые стальные магистрали там уже существовали. Сначала паровую тягу и рельсовые пути использовали для перевозки угля на сравнительно небольшие расстояния, а изрыгающие дым машины вызывали у публики одновременно и ужас, и восторг. С 1825 года британские локомотивы стали не только тянуть промышленные грузы, но и перевозить пассажиров. Между Стоктоном и Дарлингтоном протянулась трасса длиной в 26 миль, ещё через пять лет рельсы связали между собой Ливерпуль и Манчестер, началось регулярное пассажирское и грузовое движение. Эксперимент превратился в индустрию, показавшую могущество инженерной мысли. Историк Эрик Хобсбаум, знаток технических революций, писал: «Ни одно изобретение промышленной революции не поражает воображения так, как железная дорога: свидетельством является тот факт, что это единственное достижение XIX века, продукт индустриализации, который стал поэтическим и фольклорным образом».

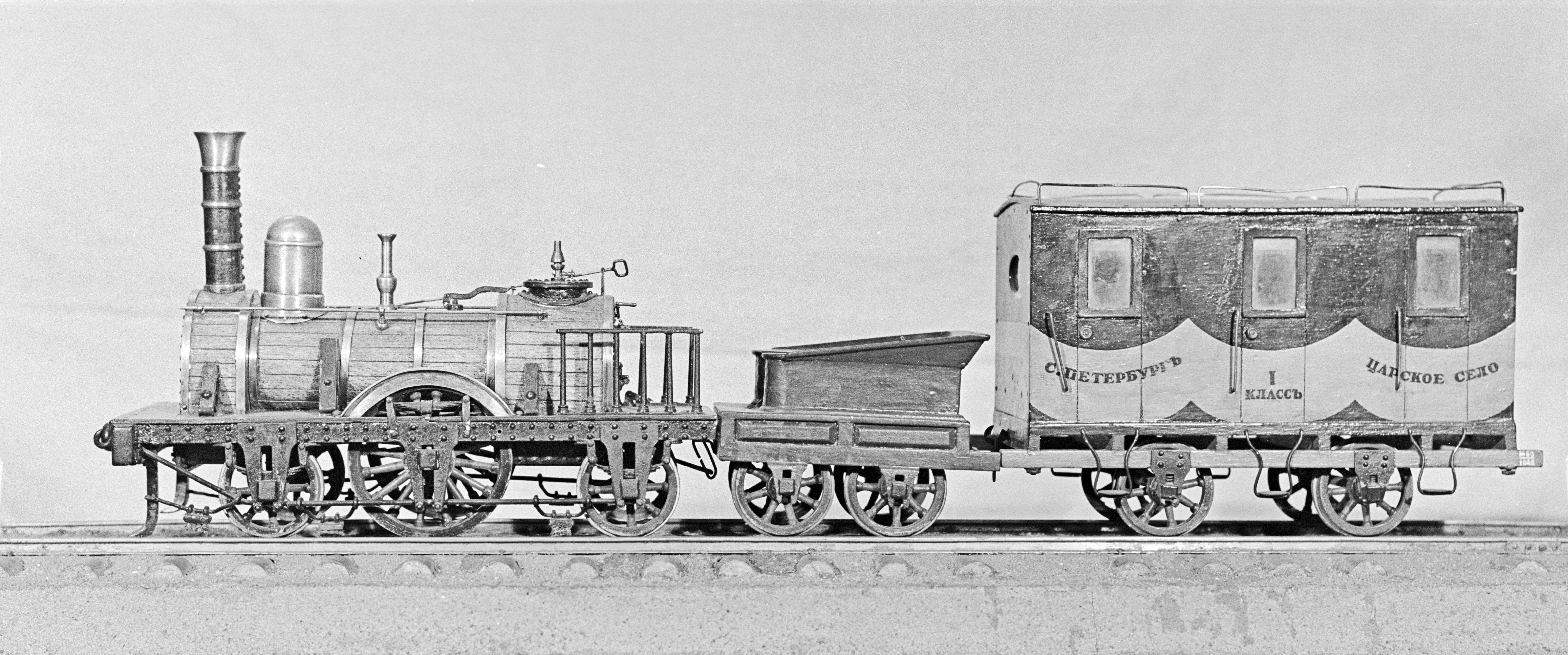

Недаром железные дороги с первых лет их существования занимали не только инженеров, но и литераторов. Наша публика узнавала о рельсовых магистралях главным образом из переводных английских статей, которые публиковались в российской прессе. Так в России стало известно и о паровозах Стефенсона. К слову, иногда на свет рождались фантазии отечественных авторов – и тогда путешествия по чугунной дороге представали, говоря языком русских сказок, как чудо чудное, диво дивное: «Те, кои сидели в каретах, влекомых сухопутными пароходами, уверяют, что бег их был самый ровный и лёгкий, и надо было высунуть голову из кареты, чтобы увериться в чрезвычайной скорости езды. Уверяют даже, что движение так ровно, что можно удобно читать, сидя в карете». Вскоре нечто подобное можно было испытать и по дороге из Петербурга в Царское Село.

Николай Греч, издатель и автор газеты «Северная пчела», одним из первых среди российских журналистов всерьёз заинтересовался железными дорогами. Именно он назвал локомотивы таким родным для нас словом «паровоз». «Немедленно по прибытии паровых машин, которые для отличия от водяных пароходов можно было бы назвать паровозами, последуют опыты употребления их», – писал Греч в 1836 году, после первых пробных рейсов по только что построенной Царскосельской дороге.

Слово прижилось не сразу, зато навсегда.

Спустя год публицист отправился в долгое путешествие по Европе, конечным пунктом которого стала Британия. Он интересовался английской журналистикой, устоями литературной жизни. Но, пожалуй, самые яркие впечатления получил, когда возвращался в Лондон из Детфорда по железной дороге. Греч так описал свои ощущения от этого необычного по тем временам путешествия и от британской чугунки: «Она построена на каменной стене, выведенной аркадами, наподобие Тайнинского водопровода, близ Москвы. Рельсы идут в два ряда, так что паровозы могут ходить в одно время в ту и другую сторону. Они отправляются каждые десять минут, несмотря на число пассажиров. Быстрота такая же, как у нас, на царскосельской дороге, то есть по версте в минуту, и удивительная эта скорость более всего приметна, когда поравняешься с паровозом, идущим в противную сторону. Мгновение – нет его. Приятность прогулки по этой дороге увеличивается тем, что с высоты её представляются глазам прекрасные сельские виды: луга, рощицы, усадьбы английские, как на театральной декорации. Экипажи красивы и удобны; но наши, царскосельские, ни мало им не уступают. Ещё показалось мне, что на этой дороге гораздо более тряски, чем на нашей: у нас действительно катишься как с ледяной горы на масленице. Это происходит, вероятно, от того, что у нас дорога гораздо шире, и рельсы лежат в большем между собой расстоянии; паровоз от того получает остойчивость. Дорога эта будет идти до Гринича: её строят с великим прилежанием. Пролетев до Лондонского Моста с быстротою молнии, мы должны были дожидаться экипажа, который поехал из Детфорда обыкновенным тихим шагом».

Редактор «Северной пчелы» и в этих записках оставался верен своим патриотическим пристрастиям, отметив, что в английских поездах сильнее трясёт. Обратим внимание и на живость повествования: автору удаётся без натуги передать свои эмоции от дорожного приключения. Полузабытый ныне Николай Греч обладал незаурядным литературным дарованием.

Через несколько лет после Греча в Великобритании побывал Иван Михайлович Симонов – знаменитый астроном и путешественник, один из первооткрывателей Антарктиды, в то время ректор Казанского университета. Апологет технического прогресса, он понимал важность магистральных железных дорог, которые придают системность развитию промышленности. В своих «Записках и воспоминаниях о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году» учёный обращал внимание на то, как технические новинки преображают повседневную жизнь человека и государства. Его призванием было просвещение: Симонов стремился, чтобы российское общество забыло о предрассудках, о страхах перед железной дорогой – и осознало, что России необходимы тысячи километров пути. Он не без восхищения подчёркивал: «Из Лондона, как из общего центра, паровозы быстро переносят многочисленную толпу путешественников во все концы государства».

Прошло всего два десятилетия – и российские стальные магистрали необычайно разрослись, соединив необозримые территории и крупнейшие города империи. Английский опыт помог понять, что чугунка, по которой мчатся дымящиеся «пароходы», – это не потеха, не дорогая игрушка, а прорыв в будущее, в котором и практическая польза, и поэзия.