Надежда Кондакова

1.

Соотношение прижизненной известности и посмертной славы писателя – величина загадочная, часто непредсказуемая и не всегда объяснимая. Сегодня о Рубцове и вокруг Рубцова написано во много раз больше, чем написано им самим. Имя поэта известно значительно более широкому кругу сограждан, чем было при его жизни. На Вологодчине установлено несколько бюстов поэта и памятник в рост работы скульптора Клыкова, открыто несколько музеев, именем Рубцова названы библиотеки и улицы в местах, связанных с его пребыванием. Общий тираж посмертных изданий уходит за миллионы. Мог ли он сам предвидеть это? Скорее да, чем нет. Могли ли представить себе такое положение дел его современники – коллеги, партийные и литературные начальники, близкие друзья, скрытые враги, однокашники, собутыльники, читатели и просто знакомые, с которыми сводила Рубцова его нелёгкая жизнь? Скорее нет, чем да. И в этом глубоком противоречии двух честных ответов на один и тот же вопрос кроется вся драматургия короткой 35‑летней жизни большого русского поэта.

В 1957 году старшина второй статьи миноносца Северного флота Рубцов, на третьем году срочной службы, находясь в положенном ему отпуске – в гостях у брата в селе Приютино, пишет шесть стихотворных строк:

Я уплыву на пароходе,

Потом поеду на подводе,

Потом ещё на чём-то вроде,

Потом верхом, потом пешком,

Пройду по волоку с мешком –

И буду жить в своём народе!

Автору этого вроде бы шуточного экспромта всего 21 год. У него ещё ни читателей, ни почитателей, ни поклонников, ни критиков. Но на самом деле он уже знает о себе всё. У настоящих поэтов в этом возрасте, как сказал другой поэт, «стихи не пишутся – случаются». И случившись на бумаге, воплощаются в жизни, сбываются.

* * *

Так вышло, что со стихами Николая Рубцова я познакомилась 16‑летней школьницей, задолго до появления его книги «Звезда полей» и публикаций в журналах «Октябрь» и «Юность». Нашим литобъединением при областной молодёжной газете руководил Геннадий Хомутов, однокурсник Рубцова по Литинституту. Он и привёз в Оренбург пачку стихов своего друга, большинство из которых знал и с удовольствием читал нам наизусть. Вслед за руководителем тотчас запомнили эти стихи и мы, разновозрастные участники лито: «Стукнул по карману – не звенит. / Стукнул по другому – не слыхать. / В коммунизм, в заоблачный зенит, / Полетели мысли отдыхать»… Или: «Моё слово верное прозвенит! / Буду я, наверное, знаменит! / Мне поставят памятник на селе! / Буду я и каменный навеселе!» Ну, как же было не запомнить такую весёлую и жизнерадостную крамолу! И как можно было сразу не влюбиться в такой чистый и пронзительный русский голос, не похожий ни на что из тогдашней подцензурной поэзии:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.

Неведомый сын удивительных вольных племён!

Как прежде скакали на голос удачи капризный,

Я буду скакать по следам миновавших времён…

<…>

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться

В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,

Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,

Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы…

Отчизна и воля – останься, моё божество!

Трудно поверить, но эта безусловная ныне классика – стихи первокурсника Литературного института. Не все и не сразу поняли в Литинституте, что в Москву приехал уже не ученик, а вполне сложившийся поэт со своей эстетикой, своим внутренним миром и, что важнее всего, своим звуком. Позади не только сиротство и детский дом, но и его скитания по северам, море, рыболовецкий сейнер, Северный флот, Путиловский завод, наконец, литературный Ленинград с его лито и шумными поэтическими вечерами. Рубцову – 27 лет. Чтимый им Есенин к этому возрасту уже создал и «Пугачёва», и основную свою лирику. Лермонтовым в приближении к 27 годам вообще написано всё, в том числе и великое стихотворение «Родина», в данном разговоре важное:

Просёлочным путём люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень.

Мне всегда казалось, что именно от этих «дрожащих огней печальных деревень», от этого «но я люблю, за что, не знаю сам» и родился тонкий, щемящий, лирически точный звук поэзии Николая Рубцова. Многие его стихотворения той поры подсказывают: не у позднего Тютчева, а у вечно молодого Лермонтова нашёл Николай Михайлович это экзистенциальное русское одиночество, родственное его состоянию души.

Какая глушь! Я был один живой,

Один живой в бескрайнем мёртвом поле!

Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)

Мелькнул в пустыне, как сторожевой…

Ни у одного из современных Рубцову поэтов не было в голосе такого сочетания тревожности, острого ощущения неблагополучия в личной судьбе и одновременно надежды на благополучие своего народа: «Россия, Русь, храни себя, храни!»

Сегодняшним молодым трудно себе представить, что считающийся традиционалистом Рубцов плыл не по течению, а против течения тогдашней жизни и тогдашней поэзии. По течению он попробовал как раз в Ленинграде. И у него всё получилось! Вместе с Глебом Горбовским и другими молодыми питерскими поэтами на литературных вечерах выступал Николай, и, по свидетельству многих, весьма успешно. «Я вырос в хорошей деревне! / Красивым – под скрип телег! / Одной деревенской царевне / Я нравился, как человек!.. / Мужал я под звуки джаза, / Под голос притонных дам, – / Я выстрадал, как заразу, / Любовь к большим городам!» – понятное дело, такая живая искренность у разбуженного «шестидесятниками» читателя должна была пользоваться несомненным успехом. Но именно на гребне этого эстрадного успеха Рубцов сознательно выбирает совершенно другой путь. Трагический путь русского поэта советского времени.

При этом Рубцов никогда не драматизировал свою жизнь, а скорее понимал её в русле русской закономерности, закономерности той русской жизни, которая выпала людям его времени и его положения; он не нажимал на сиротство, на личное неустройство. Масштабность, о которой он писал в своей автобиографической заметке, – это судьба Руси, России, народа русского, души русской. «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти. Думаю, что стихи долговечны, когда они идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, размышлений», – пишет он о себе в 1963 году, в то время, когда из всех репродукторов звучат речи о коллективном и общем, когда слово «родина» чаще всего сопровождается эпитетом «советская». Характерно в рубцовской цитате и это несоветское слово «скитаний». Как может любить скитания советский человек, строго привязанный к прописке, к месту проживания и работы?! Однако вся короткая и сумбурная (с внешней её стороны) жизнь Рубцова действительно состояла из скитаний – постоянная прописка и собственное жильё появились у Николая Михайловича незадолго до смерти, когда силы его были подорваны и ничего исправить уже было невозможно: «Я повода оставил / Смотрю другим вослед / Сам ехал бы и правил, / Да мне дороги нет» (1970).

А ведь ещё совсем недавно, каких-нибудь семь-восемь лет назад, Рубцов видел будущее иначе. В стихотворении «В гостях», посвящённом Горбовскому и важном и для понимания последующей эволюции автора (написано 9 июля 1962 года) Рубцов, не принимающий нынешнего богемного образа жизни питерских собратьев по перу и размышляющий о будущем, описывает разговор с другом так:

Он, как матрос, которого томит

Глухая жизнь в задворках и в угаре –

Какие времена на свете, Гарри? –

О, времена неласковые, Смит…

В моей судьбе творились чудеса,

Но я клянусь любою клятвой мира,

Что и твоя освистанная лира

Ещё свои поднимет паруса.

Ещё поэты будущих времён,

Да будет воля их неустрашима,

Разгонят мрак бездарного режима

Для всех живых и подлинных имён.

Справедливости ради: позже в своих книгах Рубцов публиковал стихотворение без этих трёх строф, без сомнения снятых цензурой, но сохранилась запись, где он читает его целиком.

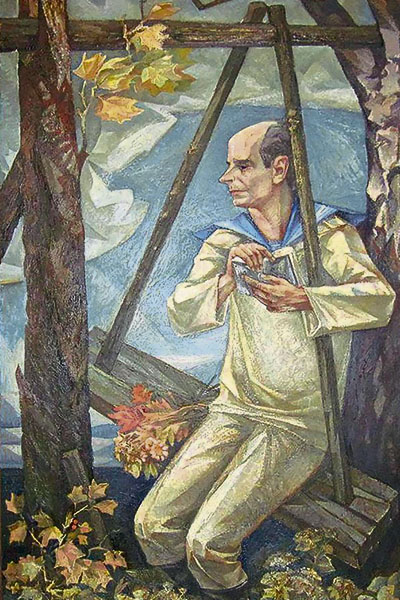

Думаю часто: откуда в этом худощавом, не по годам лысоватом человеке, одетом куда как немодно, неброско, бедно, было столько невидимого глазу, но точно угадываемого аристократизма? Даже этот его пресловутый «шарфик» был своего рода приметой недоступного, но желаемого стиля и образа жизни. Известно, что Николай никогда никому не «тыкал». На «вы» был он с большинством незнакомых ему людей, даже если оказывался с ними за одним столом; на «вы» был с женщинами, правда, обиды тут прорывались, часто и нескрываемые. В юности он «нравился как человек». Теперь «нравился как поэт». При этом в нём бушевало истинно мужское начало, жаждущее женской любви, той редкой, почти нереальной любви, которая парит поверх всего – и трудного характера, и безденежья, и бездомья, то есть поверх насущного для обычной, но второстепенного для аристократической души. «Мой дом везде, где есть небесный свод», – писал Лермонтов. И этим же ощущением жила тонкая, ранимая и нежная душа Рубцова. Она одна и отвечала за божественное пение, за музыку, за печальные звуки, «которых не слышит никто». За самую смертную и мучительную связь земного с небесным:

И пенья нет, но ясно слышу я

Незримых певчих пенье хоровое.

Недавно Марина Кудимова написала об аристократизме и благородстве поэтики Николая Рубцова. Согласна с ней полностью. Пожалуй, и самому поэту это определение понравилось бы. Цену он себе знал, как я уже отметила, с юных лет. Знали ему цену и в Литинституте. Хотя уверена, прояви система чуть больше гибкости (закрыв глаза на его «художества»), дай Рубцову возможность продолжить учёбу на очном отделении, куда так просился он, многое могло сложиться иначе. Руководитель семинара Н.Н. Сидоренко понимал, какой драгоценный камень достался ему в огранку. Борис Слуцкий, посетивший семинар Сидоренко, тоже сразу всё понял. Вот как об этом рассказывает тогдашний однокашник, ныне известный прозаик Руслан Киреев: «Каждого (он) поднимал по очереди, спрашивал фамилию и просил почитать что-либо. Одну-две вещи, не больше, этого ему хватало, чтобы составить представление о молодом стихотворце… Возможно, наши фамилии вылетели у него из головы, едва он покинул аудиторию, но одна осталась наверняка. Этого студента он держал на ногах минут двадцать. Ещё требовал. Ещё! И тот читал – с хрипотцой, запинаясь, в потёртом пиджачке на худом маленьком теле. Десятка полтора прочёл стихов, не меньше. Притихшие, мы поняли, что это признание. Фамилия студента была Рубцов…»

По количеству поэтических шедевров Николай Рубцов, пожалуй, превосходит всех поэтов своего времени. Причём в большинстве своём эти стихи опубликованы при его жизни. Появление «блистательной надежды русской поэзии» отмечали ведущие критики того времени, даже газета «Правда» в каком-то обзоре упомянула автора «Звезды полей». Многие ровесники считали Рубцова удачником, счастливчиком. А он… по-прежнему снимает углы, ночует у кого придётся, ищет и не находит возможности заработать литературным трудом. Возникает вопрос: почему так?

«Памятником эпохи» назвал творчество Рубцова великий композитор Георгий Свиридов. Но какой эпохи? – эпохи позднего Хрущёва с его гонениями на Церковь, разрушениями огромного числа храмов и монастырей? Тут Рубцов определённо ясен: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, …Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей». Тогда, может, эпохи раннего Брежнева с её упором на советское и интернациональное? Тоже нет. «Николай Рубцов – тихий голос великого народа, потаённый, глубокий, скрытый», и такие поэты, – поясняет Свиридов, – «никому не служат, но выражают дух нации, дух народа, на него же опираясь…»

Да, всё точно: кодексом жизни поэта, мыслящего себя в парадигме национального поэта великой страны – исторической России, Руси, – могло быть только пушкинское, по сути, предсмертное завещание «…для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественной природы красотам…»

И власть, будь то местные партийные и советские начальники, большие дяди из ЦК или союзписательское руководство, всё понимала. Беспокойного и неуправляемого Рубцова лучше было числить талантливым вологодским поэтом, чем пригласить в Москву, дать прописку, нормальное жильё, назначить приличные тиражи, выдвинуть книгу на премию. Рубцов, будучи очень умным человеком, этот негласный консенсус тоже понимал, но принять его не мог.

Когда 19 января 1971 года случилась беда, хоронить трагического тенора своей эпохи не приехал никто из писательского руководства, никто из известных стране поэтов. Не приехали даже близкие друзья. В «Литгазете» и «ЛитРоссии» вышли лишь два коротеньких некролога. У гроба поэта стояли местные литераторы да прибывшие из Москвы студенты Борис Примеров, Сергей Чухин и бывший литинститутовец Владимир Дробышев…

Но потом произошло чудо: «дантес в юбке», сделав своё чёрное дело, неожиданно всколыхнул народ. Годовщину со дня смерти Николая Рубцова провели уже в Большом зале ЦДЛ, не вместившем всех желающих. Через пять лет имя Рубцова знала вся страна. На его стихи писали песни, их читали известные артисты, творчество Рубцова изучали студенты, исследовали аспиранты, о нём писались диссертации и книги. Выходившие сборники поэта не залёживались на прилавках, с каждым годом росли их тиражи.

Рубцова русский народ услышал и понял сам. Это был первый народный поэт ХХ века, развившийся в каноне великой классической традиции Лермонтова, Тютчева и Баратынского. Возможно, проживи он дольше, дотянул бы и до пушкинской гармонии.

Рубцов своей жизнью и своей смертью доказал наличие великого русского читателя. А те, кто и сегодня продолжает твердить, что 60‑е и 70‑е годы в поэзии были лишь временем эстрадного бума, просто лжецы.

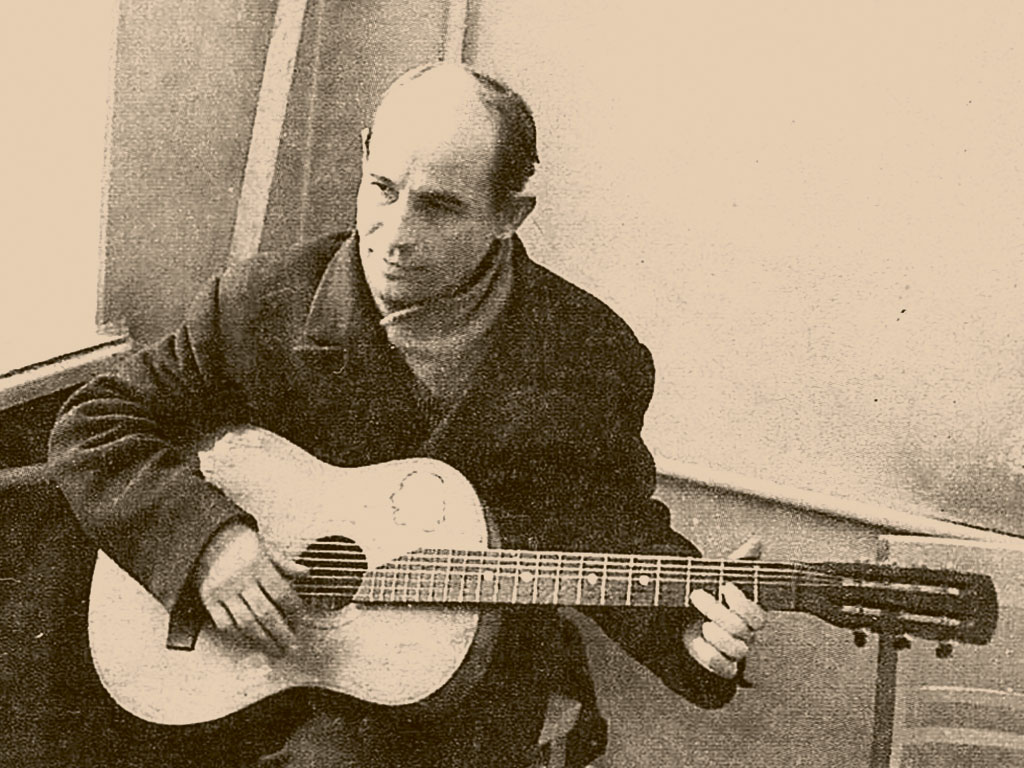

…Вживую с Рубцовым я познакомилась в октябре 1968 года на первом курсе Литинститута. В общежитии мы поселились в одной комнате с Юлией Ильиной, талантливой украинской поэтессой родом из Луганской области. Как известно, украинцы считают борщ своим достоянием. Но и у нас на Урале его готовят не хуже! Вот и решили мы в тот день пригласить «на борщ» моих и Юлиных земляков, прибывших на сессию заочников. А они привели с собой литинститутских звёзд, Борю Примерова и только что появившегося в тот вечер в общежитии Колю Рубцова. Николай прибыл из Вологды на сессию, был трезв, поначалу даже застенчив, но пришёл с гитарой и, кажется, двумя бутылками пива. Огромную кастрюлю борща опустошили мгновенно. Слух о том, что у нас пир, пролетел по 4‑му этажу как молния. Время от времени к нам в комнату стучались, протягивали миски. Кто-то заходил и оставался, особенно – заметив Рубцова, настраивающего гитару. Появился и Саша Вампилов, с которым я была знакома уже больше года. Зашёл он в тот вечер просто поговорить и обрадовался, увидев и Рубцова, и Примерова вместе. Они считались не то чтобы соперниками, но, признавая друг в друге поэтов, попеременно перемещались в литинститутском «рейтинге» с первого на второе место. Вернее, так: одни ценили больше Рубцова, другие – Примерова. В тот вечер Рубцов был в ударе. Ему явно нравилась домашняя, я бы сказала даже, небогемная атмосфера в нашей комнате. Он без лишних уговоров прочёл много новых стихотворений, с удовольствием пел под гитару старые стихи и песни. Иногда Николай передавал гитару Вампилову, Саша пел тоже замечательно. Потом они вдвоём исполняли романс на стихи Дельвига «Когда ещё я не пил слёз из чаши бытия…»

Не стану лукавить, описывая подробности того вечера из сегодняшнего далека, – не хочу приблизительности. Скажу только, что, когда Николай спел «Я уеду из этой деревни» и отложил гитару, у меня на глаза навернулись слёзы. Пронзительность стихов (которые я тоже, конечно, знала наизусть), подкреплённая трагизмом открывшейся вдруг какой-то хрупкости, личной неустроенности поэта, плюс задушевная нежность его голоса сделали своё дело. Николай заметил это и ласково, буквально на секунду, положил свою руку поверх моей. Заметил мои слёзы и Примеров. Он тоже в этот вечер читал свои лучшие стихи. Уходя, грустно сказал: «А от моих стихов Вы не заплакали… Но борщ был правда потрясающий».

Рубцов в тот приезд заходил к нам в комнату ещё раза два. Но был он уже совсем в другом настроении – мрачный с похмелья, готовый огрызнуться на всякого, кто скажет поперёк хоть слово. Правда, на нас с Юлей это почему-то не распространялось. Мы поили его чаем, расспрашивали про Вологду, про деревню Николу, про маленькую дочку Лену… А в коридоре его обычно подкарауливали собутыльники, надеявшиеся, что Рубцов получил деньги за очередную свою публикацию и теперь они вместе погуляют вволю. Но Николай исчезал из общежития так же внезапно, как и появлялся. Внезапность этих его исчезновений впоследствии Борис объяснял мне тем, что Рубцов, получив гонорар, отправлялся сразу на вокзал и первым же поездом отбывал домой. Деньги давали ему возможность какое-то время жить в Вологде и писать стихи. В общаге он этого делать не мог. Полагаю, что, как и Есенин, он никогда не писал по пьяни. Высокий градус его лирики, безошибочность и точность поэтического языка – лучшее тому доказательство. Пьяный человек всегда приблизителен, даже в своих талантливых экспромтах. Забегая вперёд, скажу, что следующая моя встреча с Николаем была уже после нашей с Примеровым свадьбы. Нам с Борисом выделили комнату на двоих на третьем этаже общежития. Мы тотчас же принялись за её обустройство: повесили на окна тюлевые занавески, купили книжные полки. Постепенно они стали заполняться старыми книгами в потёртых переплётах, которые мы находили по дешёвке, бродя после лекций по любимым букинистическим магазинам.

Помню, как впервые в наше уже семейное гнёздышко пришёл Николай. Он только что прибыл в Москву, был в застиранной, но чистой белой сорочке, трезв и даже по-своему весел. Показал новенький писательский билет, только недавно им полученный, сказал, что теперь ему обещают отдельную однокомнатную квартиру в Вологде.

Сели втроём за стол, накрытый мною к обеду, как полагается, со скатертью, одинаковыми тарелками и даже салфетками. Кто жил в знаменитой нашей общаге, знает, что такой стиль жизни был там скорее исключением, чем правилом. Я принесла из общей кухни кастрюлю только что приготовленной куриной лапши, разлила по тарелкам. Выпивки на столе не было. «Как же у вас хорошо, покойно, вот так бы и мне жить…» – задумчиво произнёс Николай, глядя на книги. И вдруг лицо его переменилось. Хитро улыбаясь, он воскликнул: «Надя, скажи, а почему ты вышла за него, а не за меня?» Я сначала от неожиданности растерялась. Но тут же нашлась: «А потому, Коля, что ты не звал меня замуж, а он позвал». «Вот, видишь, тут я тебя обошёл!» – рассмеялся Борис, как бы намекая на их давнее литинститутское соперничество. Коля не остался в долгу. «А знаете что, давайте прямо сейчас возьмём такси, поедем в ЦДЛ и выпьем там шампанского! Я приглашаю! Теперь я член Союза писателей, имею право провести вас в ресторан как своих гостей. Но обещаю, будем пить только шампанское!» Идея нам пришлась по душе, мы быстро оделись и вышли на улицу Руставели, где на стоянке обычно дежурило несколько свободных такси. Доехали до ЦДЛ тоже быстро, тогда ещё московские дороги были проезжими, а по выходным дням даже пустынными. Открывая массивную дверь, Николай достал из кармана писательский билет и вдруг словно оцепенел. Первое, что увидели мы, войдя вслед за ним в предбанник Дома литераторов, – большое и грозное объявление, гласящее, что «в связи с недостойным поведением поэтам Анатолию Передрееву и Николаю Рубцову посещение Центрального Дома литераторов запрещено сроком на три месяца». Уговаривать дежурных старушек было бесполезно, тем более что тут же, точно из-под земли, появилась шустрая, вся в эксклюзивных украшениях, цэдеэльская администраторша Эстезия Петровна, которая, даже не поглядев на протянутый ей билет, замахала руками, показывая на висевшее на стене «дацзыбао». С Рубцовым она не стала и разговаривать, а на моё замечание, что перед ней большой русский поэт, ответила, что прошлое посещение этим вашим большим русским поэтом (она иронически выделила эти слова) Дома литераторов «кончилось вызовом милиции». Пришлось нам уходить, как говорится, несолоно хлебавши. Николай был не просто расстроен или раздосадован происшествием, а буквально выбит из колеи. Куда делись его гусарская весёлость и желание светски и дружески выпить шампанского! Даже на мои уговоры не обращать внимания и пойти в какое-нибудь кафе рядом Николай отрицательно мотал головой и мрачнел с каждой минутой. «Не принимает меня Москва, ну и я её не принимаю!» – с какой-то даже злостью пробормотал он, когда мы выходили из троллейбуса уже у общежития. «Пойдём к нам, чайку попьём», – Борис осторожно потянул Колю за локоть, когда лифт остановился на нашей площадке. «Нет, нет, у меня есть дела, вы уж одни чаю попейте… И простите, что сорвал вас, оторвал от дела… Глупо как-то всё получилось». Вечером того же дня его видели в комнате на втором этаже сильно пьяным в компании литинститутских гуляк; на столе – пустые бутылки, недоеденные корки хлеба и хвосты селёдок. Может быть, именно тогда мне и открылось впервые, какое хрупкое и тонкое создание – настоящий Поэт. Бог вдохнул в него огонь, но огонь тот полностью спалил человеческую оболочку, сделав Поэта беззащитным перед обыденной жизнью. Вся дальнейшая судьба Рубцова – тому подтверждение.

«Среди легенд о Рубцове, до сих пор живущих в Литинституте, есть легенда о его якобы низкой культуре. Ложь! Читал он много и страстно, запоем, причём не только стихи, но и прозу», – свидетельствует однокурсник Николая Руслан Киреев. Добавлю в том же ключе и я: однажды при мне Рубцов и Примеров минут сорок спорили о Тютчеве и Баратынском. Более всего жалею, что не было под рукой магнитофона, и не догадалась я записать этот разговор, как дипломированная стенографистка. Это был неповторимый, философский диалог двух книгочеев, двух выдающихся умов, двух больших поэтов. Глаза их горели, цитаты, и не только поэтические, сыпались одна за другой; переходили к Чаадаеву, возвращались к Пушкину… И оба были в этот момент ослепительно прекрасны!

Летом 1969 года Николай наконец-то получил диплом, защитив его, конечно, с отличием, но кроме общежития останавливаться ему в Москве всё равно было негде. Московские коллеги не спешили звать его к себе хотя бы на временный постой как гостя. Это потом объявилось немыслимое число «друзей» и «воспоминальщиков», большей частью собутыльников, которые и рассказывали нам совсем не о том человеке, которым в реальности был Рубцов.

Последний раз мы виделись, думаю, ранней осенью 1970 года. И эта встреча запомнилась особенно. Николай, как всегда, читал новые стихи, и среди них – «Я умру в крещенские морозы»… «Стихи сбываются», – говорил Пастернак, и я свято верила и верю в это до сих пор. «Коля, умоляю, не публикуй их хотя бы, пусть останутся в черновиках», – тихо сказала я, когда он окончил чтение. Но он только усмехнулся и ничего не ответил…

А менее чем через полгода они сбылись до ужаса точно.

* * *

И в заключение ещё один эпизод из прошлого, думаю, мало кому известный, но вполне проверяемый документально. Книга «Звезда полей» вышла в 1967 году. «Какое точное попадание, какое истинно рубцовское название!» – думали многие, знающие стихи Рубцова по журнальным публикациям. В том числе и я, тогда ещё студентка Саратовского университета. А много лет спустя от своего учителя и старшего друга Владимира Николаевича Соколова я узнала историю, совершенно необычную, но весьма показательную для всех её участников.

Однажды вечером в небольшом подпитии возвращается Соколов из ЦДЛ домой, на Ломоносовский проспект, и неожиданно встречает у своего подъезда Рубцова, трезвого, как стёклышко. «Что ты тут делаешь, Коля?» «Вас жду», – говорит. «Так давай поднимемся ко мне», – приглашает Соколов. «Нет… давайте лучше тут поговорим… Я прошу Вас, очень прошу, уступите мне название «Звезда полей», оно же по сути моё… деревенское… Я принёс в Совпис рукопись, а мне показывают отпечатанный темплан года, где Ваша книга так называется… да, я знаю, что у Вас есть стихотворение с таким названием… и у меня тоже, Вам посвящённое… но прошу… моя первая книга в Москве должна выйти только с таким именем…»

И Владимир Николаевич Соколов действительно, к изумлению всех, задействованных в издательском процессе редакторов (которые считали, что такое невозможно), уступил, а точнее, подарил младшему собрату название «Звезда полей». А свою книгу 1966 года переименовал в «Разные годы», хотя в отпечатанном темплане издательства она действительно значилась как «Звезда полей».

Думаю, в литературной среде это единственный пример несказанного благородства с одной стороны и абсолютной уверенности в своей несказанной правоте – с другой.