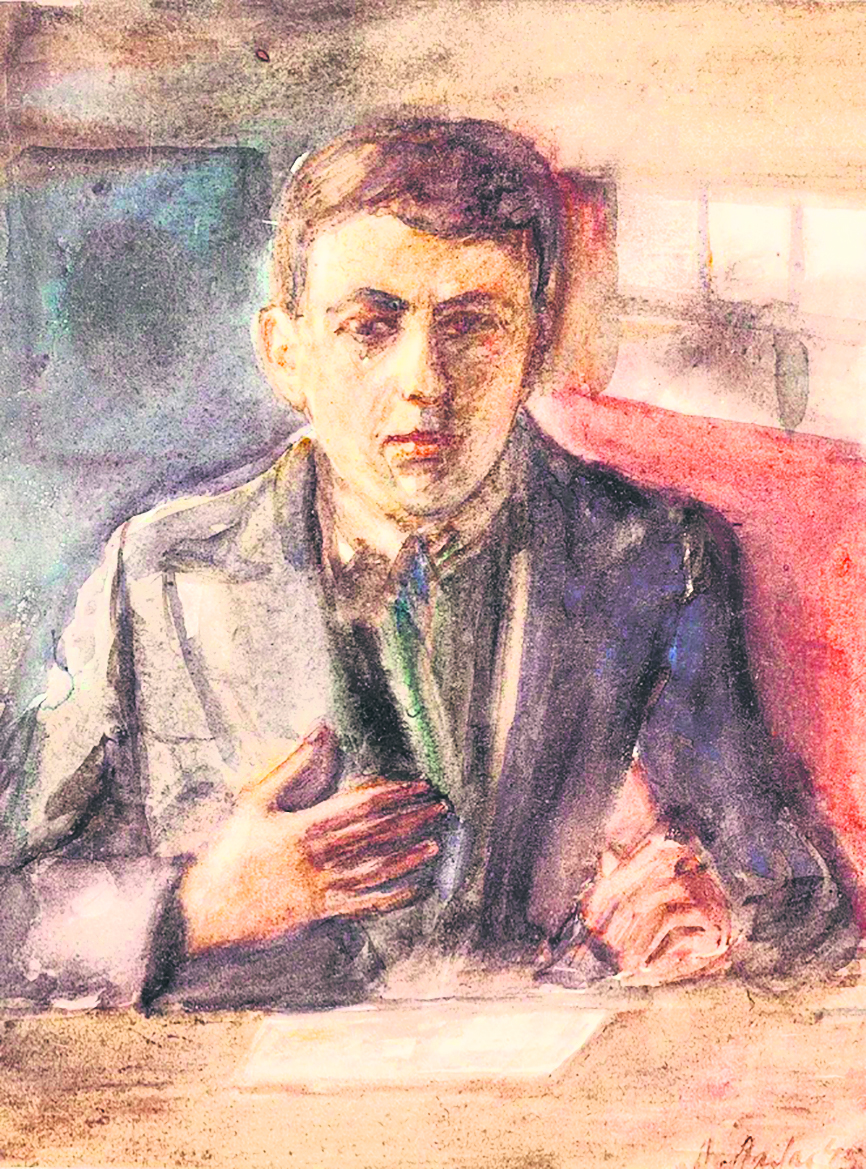

Славное прошлое отечественных железных дорог хранится в архивах, в воспоминаниях, запечатлено на киноплёнках и на старых полотнах замечательных художников. «Первый паровоз на Турксибе» – одна из самых впечатляющих картин, посвящённых истории стальных магистралей. Её автор – художник Александр Аркадьевич Лабас (1900–1983).

Будущий мастер индустриальной живописи родился в Смоленске, его предки жили в Витебске и Литве. Он почти не помнил мать, она умерла, когда Александру было два года. Троих сыновей воспитывал отец – издательский работник, в свободное время сочинявший рассказы. Краски увлекли Александра с раннего детства. В 7 лет он уже занимался рисованием в частной студии. Вскоре семья переехала в Ригу – и Александр Лабас стал учеником школы живописи Вениамина Блюма. Потом учился в Москве, в Строгановском художественно-промышленном училище, а заодно посещал художественные студии. Лабас учился у Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Василия Кандинского. Но прежде всего он искал себя и легко разрушал многие устоявшиеся каноны.

Его интересовали первопроходцы и настоящие технические чудеса. Именно поэтому в числе знаковых работ Лабаса – «Первый советский дирижабль» (1931), уже упомянутая – «Первый паровоз на Турксибе» (1931), а также «Метро» («Первый эскалатор») (1935). Живописец приветствовал ростки будущего в немного тускловатой жизни страны, её трудных первых десятилетий ХХ века. Лабас как будто не видел обыденности. Романтик и фантаст, провидец будущего, он умел заставить поверить зрителя, что мир его картин если ещё и не существует, то вот-вот станет реальностью. Почти по Маяковскому: мы не сомневаемся, что работа «будет сделана и делается уже». В ранние советские годы поэты, художники, кинематографисты открыли для искусства новый пласт – героику труда. Мирного и созидательного. Александр Лабас принадлежал к тем, кто создавал этот стиль и был верен ему всю жизнь.

В полотнах своих он воспевал Работу, заразительный энтузиазм первых пятилеток, восхищался людьми, которые не считались ни с риском, ни с нечеловеческими условиями труда, создавая рукотворные чудеса. Индустриализация была для художника в большей степени мечтой, чем реальностью. Лабас не придавал порой решающего значения бытовой достоверности каждого сюжета, его интересовали исторические явления, становившиеся символами, метафорами. Как Турксиб – одна из главных строек первой пятилетки, магистраль, проложенная из Сибири в Среднюю Азию, вокруг которой виделись города, вырастающие среди пустыни. Лабас взахлёб читал о строительстве Турксиба – и понимал, что не может не посвятить этому свершению картину. Для него та трасса была не просто очередным достижением страны. Железная дорога, пришедшая на Восток – туда, где жили во многом ещё по средневековым понятиям, – это символ цивилизации, её победного пути.

Огни над собой

поднимает Турксиб.

Полярным сияньем

и глыбами льда,

Пургой сожжены

и застужены ночи,

Но всё ж по дремучим снегам

прогрохочут

На Фрунзе отправленные

поезда.

Так писал о магистрали поэт Павел Васильев. И художник, подступая к теме Турксиба, ориентировался прежде всего на поэтическую реальность. Безусловно, существовал «социальный заказ» на картину, воспевающую Турксиб. Но главное, что эта тема действительно притягивала Лабаса. Его иногда называют певцом «социалистической утопии», возможно, из-за того, что, как мы видим, он не был дотошным реалистом, не стремился в своих произведениях к бухгалтерской точности. Но Турксиб не был утопией. Глупо столько лет спустя сводить счёты с идеей, которая рождала новые дороги и города. Ту трассу построили вопреки многим обстоятельствам. И Лабас своей картиной словно поставил в финале этой красивой истории восклицательный знак.

Молодой живописец не присутствовал на открытии Турксиба, однако знал об этом событии по многочисленным (и талантливым!) репортажам, был знаком с людьми, которые там работали. Он сразу определился с главным героем картины. Им должен был стать локомотив. Художнику рассказали, что паровоз ОВ – «овечка» – прошёл в тот день через своеобразную триумфальную арку-юрту, возведённую над путями. Такова казахская традиция: новорождённого, чтобы он вырос сильным и здоровым, нужно пронести через новую юрту. Потом было ещё одно торжественное открытие – тогда по трассе промчался паровоз Э-1441. Старенький, дореволюционной постройки. Лабас же искал машину, которая подошла бы для его композиции, и выбрал совсем другой локомотив – СВ. Именно его силуэт можно узнать на полотне. Главной задачей художника было передать динамику, скорость. Так, чтобы каждый почувствовал этот тяжёлый, но скорый ход железной машины. Чтобы картина стала метафорой, которая рассказывает о развитии страны.

Вокруг паровоза – ореол пара с зеленоватым оттенком. Лабас всегда тонко показывал, как индустрия врывается в пейзаж – и не уничтожает его. Техника у Лабаса так же органична, как времена года, как лес, пески или сопки. И он влюблён в неё, как Левитан – в свои осенние пейзажи. В центре картины мы видим мощный паровоз с красным «языком», несущийся по степи. На нём стоит группа смельчаков, которым приветственно машут красными флагами люди, поднявшиеся на ажурную вышку. Техническое чудо среди почти девственной природы – это сочетание рождает запоминающийся образ. Мы видим композицию как будто в дымке – тем сильнее эмоциональный посыл. Уже отмечено, что Лабас не реалист, его сила – в экспрессии. В то же время картина достоверно передаёт колорит и эпохи, и одной из восточных республик необозримого СССР.

Русские живописцы не скупились на картины, посвящённые железным дорогам, – и бытовые, жанровые, и романтические. Но «Первый паровоз на Турксибе» Лабаса – истинный шедевр. Так мы называем полотна, созданные на все времена. Они не стареют – и это не банальность. Взгляните на этот локомотив из прошлого – вы почувствуете, что эта картина с расплывчатыми контурами и необычными красками и про вас. Ведь каждому доводилось преодолевать себя и радоваться сделанному, понимая, что «никто пути пройденного у нас не отберёт».

В середине 1930 х для художника настали непростые дни. Единственно верным направлением в живописи в то время категорически объявили реализм. Конечно, можно было найти компромисс, сохранив себя – но лишь отчасти. Лабас остался в стихии авангарда. Отныне он оформлял спектакли, создавал диорамы и панорамы для международных выставок, рассказывая на свой лад о «стране мечтателей, стране учёных»…

А сегодня его картина – признанная классика жанра. И место хранения у неё достойное – Третьяковская галерея.