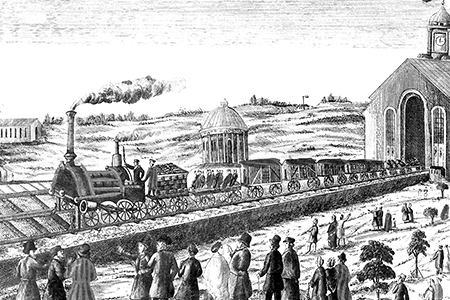

Ещё в 1837 году в России открылась опытная рельсовая магистраль между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Её называли увеселительной и считали (несколько уничижительно) всего лишь дорогой придворной игрушкой. Между тем самодержцу та первая русская железная дорога пришлась по сердцу. Он оценил перспективность этого технического феномена.

В феврале 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги, призванной соединить две столицы, и уже в следующем году закипела работа. Император знал, что немало было в России влиятельных противников нового вида транспорта, считавших его опасным и неэкономичным. Поэтому царь-инженер грозно заметил: «А так как все министры против устройства железной дороги, то я учреждаю для осуществления этого важного предприятия особый комитет. Назначаю председателем его наследника престола цесаревича Александра Николаевича и при комитете особую строительную комиссию». При поддержке на таком высоком уровне промедления быть не могло.

Магистраль начали строить одновременно с двух сторон, как много лет спустя – БАМ. Руководили работами инженеры Павел Мельников и Николай Крафт – добросовестные и по-хорошему въедливые специалисты. Петербурго-Московскую железную дорогу протяжённостью 645 км, включавшую 34 станции, возводили почти 8 лет. И неудивительно – по тем временам этот проект являлся уникальным, ведь столь длинной двухпутной дороги в то время не существовало ни в Европе, ни в Америке. На девяти станциях построили сооружения для заправки паровозов водой и локомотивные депо. Строители первой русской магистральной чугунки позаботились и об оперативном получении информации: между станциями использовался телеграф фирмы «Сименс».

Проект двух вокзалов – в Петербурге и в Москве – выполнил архитектор Константин Тон, создатель храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца. Именно он заложил основы русского вокзального архитектурного стиля. А в августе 1851 года по готовой двухпутной железной дороге прошли пробные поезда, пассажирами которых стали воины-гвардейцы. Спустя три дня тем же путём проследовал императорский поезд. Для обеспечения безопасности движения вдоль всего пути было расставлено несколько десятков тысяч солдат. В Москве Николая Первого шумно приветствовали подданные. Все пребывали в восторге.

Тем не менее постоянное движение поездов по новой дороге в августе 1851-го всё-таки не началось. Дорога ещё не считалась действующей. Только 1 (13) ноября состоялось официальное открытие магистрали. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» тогда сообщала: «1 ноября останется днём, навсегда памятным для России: в этот день происходило… открытие для публики железной дороги, соединяющей две наши столицы – голову и сердце России… Обширная площадь перед зданием Путевого двора железной дороги была заранее покрыта толпами любопытного народа. В 10 часов, то есть за час до отправления поезда, в залах Путевого двора собралось многочисленное общество и отправляющиеся в дорогу путешественники. Вся эта толпа с участием ходила по обширным залам, любуясь великолепием и удобством помещения, расторопностью и предупредительностью служащих при дороге».

Из Санкт-Петербурга в Москву тогда отправился первый «всенародный» поезд, состоявший из паровоза, двух мягких, трех жёстких и одного багажного вагона. 192 пассажира совершили путешествие «с ветерком». 17 господ ехали в первом классе, 63 – во втором и 112 – в третьем. Состав вышел из Северной столицы в 11:15 и прибыл в Первопрестольную на следующий день в 9:00. Общее время в пути составило 21 час и 45 минут. Между прочим, добиться места в этом – первом массовом – поезде было непросто. На время пути у пассажиров даже отнимали документы – и возвращали их уже на вокзале прибытия, в Москве. Поезд добрался до Белокаменной без происшествий. Встречали его, конечно, с оркестром.

Начальником железной дороги назначили инженера путей сообщения А.Н. Романова, до того работавшего на Царскосельской линии. В первое время между Петербургом и Москвой курсировали два пассажирских и четыре товарных состава. Пассажирский поезд состоял из семи вагонов, товарный – из 15.

Железнодорожники доказали: в российском климате вполне возможно бесперебойное движение по рельсам, несмотря на морозы, снега и оттепели. Всякий раз прибытие состава в те годы вызывало восхищение горожан – как в праздничные дни. И москвичи, и петербуржцы стремились к вокзалам, чтобы встретить поезд, чтобы увидеть это чудо. Техника становится частью народной жизни.

Первоначально дорога называлась Петербурго-Московской, но в 1855 году в память о скончавшемся императоре её переименовали в Николаевскую. Такое же название получили оба вокзала в двух столицах. В начальные годы истории магистрали плата за проезд от Петербурга до Москвы составляла в первом классе 19 рублей, во втором – 13 и в третьем – 7 рублей. Впрочем, за гораздо меньшие деньги людей перевозили в товарных поездах, а летом – на открытых платформах, правда, без комфорта. Для сравнения: стоимость одного билета на дилижанс из Петербурга в Москву тогда составляла 95 рублей, а путь занимал 4–5 суток. Вот вам и разница между старым и новым, вот и прогресс! Именно железная дорога окончательно и бесповоротно объединила две столицы огромного государства.

В 1923 году Николаевскую дорогу переименовали в Октябрьскую, это название сохраняется по сей день. Чугунка, объединившая две столицы, была, есть и будет одним из главных железнодорожных маршрутов России. А день её открытия остаётся важной вехой не только в летописи железных дорог, но и в истории страны. День, который ассоциируется с паровозными гудками и скоростью, праздник для каждого железнодорожника, для каждого гражданина нашего государства, верящего в науку и технический прогресс.

Вид из кабины машиниста высокоскоростного поезда «Сапсан» на линии Санкт-Петербург – Москва

КСТАТИ

Интересно, что царю и высшим сановникам при первой поездке не рекомендовалось находиться в поезде во время движения через железнодорожные мосты, и они переходили их пешком, следуя за составом. Этот любопытный эпизод нашёл отражение на барельефе памятника императору на Исаакиевской площади.