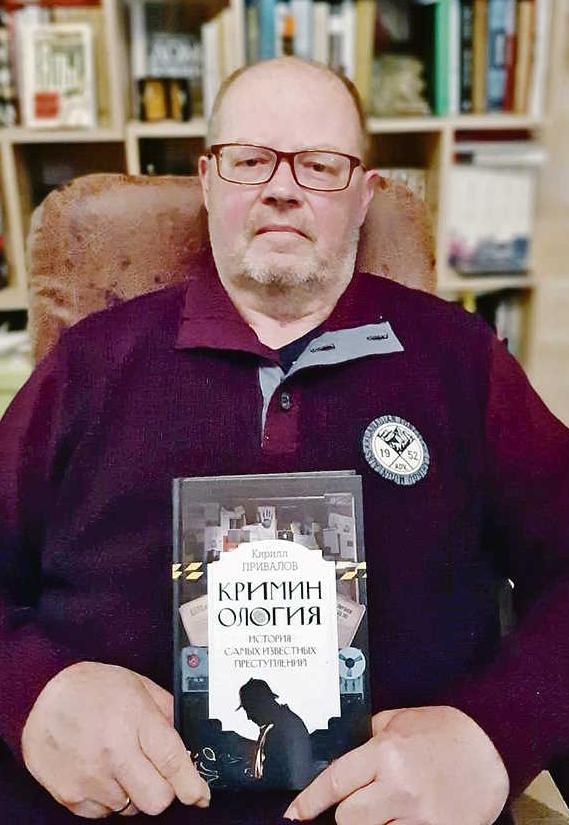

Кирилл Привалов. Криминология: история самых известных преступлений. М.: АСТ, 2023. – 384 с. – 3000 экз.

«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Книга Бытия 4, 8). Так, согласно Святому Писанию, произошло первое убийство в истории человечества. Произошло это после того, как Каин принёс в жертву Всевышнему земные плоды, а Авель – первородных ягнят. И, о ужас! Бог принял жертву младшего брата, а дары старшего отверг. Одолеваемый ревностью и злобой, Каин заманил Авеля в поле и лишил его жизни. В Иудее произошло то, что римляне позже назовут «кримен» (crimen) – преступление. Отсюда и определение criminalis – преступный и многие образованные от того же латинского корня слова: криминалитет, криминология, криминалистика… Спрашивается: при чём тут латынь? Именно Древний Рим, позаимствовавший у античной Греции её культуру, религию и философию, обозначил те взаимоотношения преступности и законодательства, которые определили в дальнейшем правовую систему Европы.

Крименом называлось у римлян противоправное деяние, которое признавалось уголовно наказуемым. Если такой акт становился фактом, следовал публичный приговор за совершённое преступление, а затем жестокое возмездие. В римском праве мера ответственности за признанное преступление обозначалось заимствованным у греков, вечных учителей Европы, словом «poena». Оно в том или ином звучании вошло практически во все романские языки и даже долетело до нас, славян. Вспомните понятие «пеня» – штраф, неустойка, вид финансового наказания за невыполнение обязательств в срок.

Ещё Аристотель пришёл к выводу, что одними из основных причин преступности являются расслоение общества и низкая культура. Это актуально и по сей день. Да и суть преступлений осталась прежней. Убийство и кража, причинение телесных повреждений и разбой, подделка документов, ценных металлов и валюты, поджог… Низкой культурой определялась и жестокость наказания. Например, пойманные фальшивомонетчики в Риме должны были быть заживо расплавленными, как тот самый металл, из которого они отливали поддельные монеты. Злодея подвешивали за руки над котлом с кипящим на огне металлом и медленно опускали в эту раскалённую магму человека, тело которого мучительно растворялось за несколько часов. Б-р-р-р!!!

Эта книга – не о законе и судьбе, а о судьбе тех, кто не в ладах с законом. В лихие девяностые в стране бытовала грустная шутка, что в постперестроечной России «нет ничего организованнее преступности». Кстати, на языке древних кельтов, обитавших некогда на огромном пространстве – от Карпат до Бретани, «банд» означает «связка». Из преступных связок выросли современные банды, многие из которых обозначили целые страны и эпохи. А слово «криминал» пришло к нам из Германии через Польшу и вошло в русский обиход в эпоху Петра Великого.

У самого же государя, «прорубившего окно в Европу», борьба с преступностью осталась только на словах. Надо сказать, что уголовная полиция под именем Сыскного, или Разбойного, приказа существовала в России с 1619 года. Именно это учреждение худо-бедно вело борьбу с татями – так называли тогда всевозможный криминал. Приняв бразды правления в стране, «поднятой им на дыбы», Пётр I в 1701 году взял и ликвидировал Сыскной приказ. Зачем? Остаётся лишь гадать… Оставил только Преображенский приказ, на основе которого была создана Тайная канцелярия. Ею управлял князь-кесарь, «верный царев пёс» Фёдор Ромодановский, в ведении которого были исключительно дела двух элитных полков: Преображенского и Семёновского. Уголовной криминалистикой этот приказ не занимался. Его прерогативой были только политические прегрешения подданных: «Слово и дело Государево!». Произошло, казалось бы, невероятное: огромная страна оказалась вообще без охраны общественного порядка. Великие стройки требовали огромное количество рабочей силы. Параллельно в армию рекрутов гнали из деревень кнутами, как кандальников. Крестьяне бежали тысячами. Кто-то – за Урал, кто-то – на Волгу, в каспийские степи, а кто-то – и в разбойничьи ватаги, которые «шалили» повсюду, где были леса, чтобы в них укрыться.

Царь, увлечённый проводимыми им реформами, ввёл паспортную систему с пропиской в главных городах – в Москве и бурно строящемся Санкт-Петербурге. На стройках у крепостных крестьян, погибающих от голода, репрессий и мора в чухонских болотах, не оставалось никакого другого спасения, как сбежать куда подальше и пополнить ряды уголовников, терроризирующих резко уменьшающееся в численности население. Бандитские шайки, на вооружении которых были даже пушки, порой достигали таких размеров, что могли вести бои с военными подразделениями, направляемыми воеводами и губернаторами на борьбу с ними.

Кстати, именно на местные власти была возложена Петром обязанность бороться с преступностью. Воевод это вовсе не вдохновляло на подвиги. Они, не получавшие на следственную деятельность дополнительного финансирования, должны были бороться с криминалом с помощью воинских отрядов, так называемых команд. Ну, хорошо: солдаты с бандитскими шайками в лесах как-то сражаться ещё могли. Но наладить в городах и деревнях элементарную следственную работу, скажем, расследовать преступление, допросить потенциальных свидетелей, собрать доказательную базу, они никак не умели, да и учиться полицейским премудростям не хотели. Никто в местных гарнизонах и понятия не имел, как это делается. Да и никто не освобождал военных от обязанностей, которые они должны были нести по своей непосредственной службе.

Страна, граждане которой оказались совершенно беззащитными перед криминалом, погрязла в воровстве и каждодневном насилии. Если после ограбления обыватели во весь голос и кричали: «Караул!», в лучшем случае появлялся наряд драгун, патрулировавших в окрестностях. Но расследованием преступлений военные не занимались. В 1715 году Пётр I наконец-то понял, что он столь опрометчиво когда-то натворил, и учредил Главную полицмейстерскую канцелярию. Но дела её касались только Северной столицы. Дальше Санкт-Петербурга дело не пошло. Да и возглавил новую структуру вовсе не профессионал сыска, как можно было бы ожидать, а бывший царский денщик, уроженец семьи португальских евреев из Голландии Антон Мануйлович Девьер, «птенец гнезда Петрова».

Царь лично составил памятку с обязанностями столичной полиции под названием «Тринадцать пунктов». Ни один из них не касался непосредственно следственной деятельности. В большей степени это было пособие по содержанию в порядке территории города. Полицейские должны были следить за чистотой улиц, отвечать за защиту их от возможных пожаров, за содержание каналов… И ни слова о борьбе с преступностью.

Царь приказал организовать для борьбы с преступностью добровольные дружины из самих жителей – каждые десять дворов выбирают десятского, над ним стоит староста, отвечающий за слободу или за улицу. Если случилось чрезвычайное происшествие – убийство, кража или ограбление, староста обязан докладывать об этом полицмейстеру. Караульщикам из числа местных обитателей рекомендовалось для защиты от «воров иметь какое-нибудь оружие» (так выразился сам Пётр), и главное – трещотку (!), чтобы ходить с ней ночью по улицам и сигналить о своём присутствии.

Несколько слов о первой русской полиции. В 1720 году её штат помимо самого полицмейстера состоял из десяти офицеров, двадцати унтер-офицеров и ста шестидесяти рядовых солдат. В ту пору население Санкт-Петербурга уже превышало сто двадцать тысяч… Для остальных российских городов полицию так и не придумали. Да, чуть не забыл! Огнестрельного оружия у первых отечественных полицейских почти не было, зато в распоряжении их были шпаги и алебарды.

Грустная правда, конечно… Стране предстояло ждать полтора столетия, прежде чем обрести достойные профессиональные службы по борьбе с преступностью. Впрочем, на фоне других государств Россия не представляла собой исключение. То же происходит и сегодня. Ведь преступность была всегда и везде. Во все времена. Она – исторический феномен, одна из постоянных характеристик рода людского. И повсюду криминалитет в значительной части отражал специфику не только страны, но и в первую очередь общества. Если его лицо менялось, изменялась и преступность. Другими становились и методы государственного реагирования на действия криминалитета.

Эта книга – о явлении пока что универсальном, интернациональном и вряд ли готовом в обозримой перспективе исчезнуть, как тень в полдень. И всё-таки будем надеяться, что завтра планета, на которой мы живём, станет лучше, добрее и совершеннее. Тогда, хочется верить, исчезнет и преступность во всех её гнусных и безобразных проявлениях.

Неужели нет?..