История начинается с уроков литературы

Преподавал её старый учитель. Шептались, что он работал в гимназии ещё до революции. Благодаря Леониду Алексеевичу я выбрала специальность, подав документы на факультет русского языка и литературы, но в хрущёвские времена его преобразовали в историко-филологический.

Первый страшный экзамен был по истории КПСС. Надо было знать фамилии, даты, содержание первоисточников. Несмотря на кашу в голове, в числе очень малого количества студентов я неожиданно получила «отлично». Помог в этом Леонид Алексеевич с его методой преподавания литературы. Когда-то, разбирая образ Рахметова, учитель попросил выписать в тетрадь отрывок из Манифеста Коммунистической партии и выучить его (он много давал подобных заданий для тренировки памяти и развития устной речи). Мне достался билет «Первый программный документ Коммунистической партии». Его тезисы я раскрывала, ссылаясь на содержание романа. Это привело в восторг преподавателя, который сказал: «Как хорошо, что создали историко-филологический факультет!»

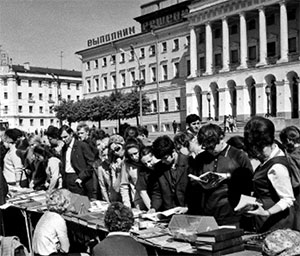

Судьба заставила меня вновь вспомнить об истории КПСС, когда я стала преподавателем Московского института электронной техники. Я старалась опираться на литературу, которая помогала думающим студентам делать выводы при разборе наиболее острых тем. Работать с каждым годом становилось всё труднее: студенты конца 70–80-х годов очень изменились. С одной стороны, знания по литературе были намного скуднее, чем у их предшественников. С другой – уже сказывалось влияние диссидентского движения. Оно действовало напористо: распространяло «самиздат», письма протеста и т.п.

При всём уважении к А.Д. Сахарову я не могу согласиться с его оценкой диссидентов СССР, которых он назвал «малочисленной, но очень весомой в нравственном и …историческом плане группой людей». На примерах их деятельности в нашем институте я видела как раз обратное…

В общежитии МИЭТа появились два десятка экземпляров книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Признаюсь, с трудом дочитала её до конца. Но понимая, что в ближайшее время мне предстоит выслушивать вопросы студентов (претендуя на объективность, Солженицын делает многочисленные ссылки на партийные документы, публикации, высказывания руководства и т.п.), не поленилась и, проверив ссылки, убедилась, что они вырваны из контекста.

Припомнилось выступление Бориса Полевого (тогда главного редактора журнала «Юность») в институте, где я училась. Солженицына выслали за рубеж, студенческая аудитория бурлила, и Полевой вынужден был отвечать на «неудобные» вопросы. Так, он объяснил, почему его журнал не печатал Солженицына. Суть его позиции: автор стал в одночасье знаменитым после публикации повести «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир». Тема оказалась востребованной обществом, совсем недавно «ошарашенным» докладом Хрущёва на ХХ съезде партии. Очень многие люди, участвовавшие в строительстве государства и не понаслышке знавшие внутренних врагов, с которыми, защищая национальные интересы, боролся И.В. Сталин, были не согласны с бездоказательной критикой уже умершего вождя. Книга же Солженицына укрепляла позиции сторонников Хрущёва по этому вопросу, затормозив объективное расследование фактов «злодеяний» Сталина. Не скрыл Полевой и своей антипатии к автору, которая возникла у него ещё во время войны. Будучи военным корреспондентом, он знал, что Солженицын проходил через суд офицерской чести за пасквиль, в котором изобразил советских воинов-освободителей как насильников, мстящих за своих жён и детей. За это Солженицын и подвергся наказанию, отбывая срок в лагере.

Не утверждаю, что это было так, как говорил Борис Полевой. Профессиональные историки должны сказать своё веское слово. Это принципиально, поскольку Солженицына включили в школьную программу по литературе в качестве классика.

Мне трудно назвать А.И. Солженицына патриотом своей страны. В своих творениях, публиковавшихся вначале только за рубежом (одна из причин устойчивой неприязни к нам на Западе), он акцентировал внимание лишь на негативе, тем самым раскачивая лодку, которая вскоре и перевернулась. А его брошюра «Как нам обустроить Россию», на мой взгляд, ценна лишь тем, что пополнила список афоризмов типа: «Лошади едят овёс и сено».

То ли дело писатель Борис Васильев, современник Солженицына! Он болел душой, может, был даже в отчаянии «при виде того, что совершается дома». Как глубокий писатель-интуитивист чувствовал приближающуюся катастрофу. Отсюда и его крик души, отразившийся, например, в названии статьи «Люби Россию в непогоду!».

Очередная фаза «непогоды» связана с горбачёвской перестройкой, которая взбаламутила общество. Такие настроения передавались и студентам. Пыталась их убедить в ошибочности тактики борьбы, которую провозглашали новые лидеры. Меня не слышали! Однажды в отчаянии я почти прокричала: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Группа затихла. Мне стало неловко за свою пафосность. Пытаясь как-то восстановить рабочую атмосферу, я спросила, чьи это слова. Молчание. Даю подсказку. Опять молчание… Расстроенная, я не выходила из пустой аудитории. Хотелось плакать от безысходности. Что же делать дальше?

Решение пришло позже: надо уйти из института и работать со старшеклассниками. Позже я создала экспериментальную школу, где попыталась возродить атмосферу своих школьных лет, разработать методику преподавания истории для практической учебно-воспитательной работы. Мы увлекли ребят формированием базы первоисточников – сбором материалов о своей малой родине, людях, живших здесь, и т.д. Сугубо эмпирический подход подвёл нас к пониманию так называемой интеллектуальной (или публичной) истории, когда через биографии людей познаётся эпоха.

Вот почему я уверена: в учебник по истории России нужно включить региональный аспект. Изучение истории своего края, написание истории своей семьи как метод воспитания являются важнейшими инструментами сохранения и укрепления исторической памяти, а это, без преувеличения, фактор безопасности страны.

Александра ВАСИЛЬЕВА, Зеленоград