Владивосток – город далёкий, но нашенский. Примерно так говорил Владимир Ильич Ленин. Впрочем, в его время этот форпост России был уже гораздо ближе к Москве и Петербургу. Благодаря Великому Сибирскому пути.

Его строительство оказалось проектом не только железнодорожным. Регион превращался в житницу огромной страны, набирала силу его экономика. Вдоль трассы велась геологическая разведка полезных ископаемых неподалёку от будущей дороги. В результате были открыты анжеро-судженские, черемховские, сучанские угольные месторождения. В самый разгар строительства дороги расчищались и углублялись русла рек, начиналась судовая навигация, распахивались и засевались поля. В сёлах

и городах появились новые рабочие профессии – стрелочники, кочегары, путевые сторожа. Возникло немало торговых предприятий, отправлявших в западную часть материка продовольственные товары. И не только продовольственные.

Трассу нельзя было считать завершённой, пока на карте Российской империи не появилась Кругобайкальская железная дорога, благодаря которой путь до Владивостока избавился от паромов. КБЖД оказалась самым трудоёмким объектом конца XIX – XX века! Причём в Восточной Сибири строить магистрали оказалось гораздо труднее, чем в Западной. Разница – колоссальная.

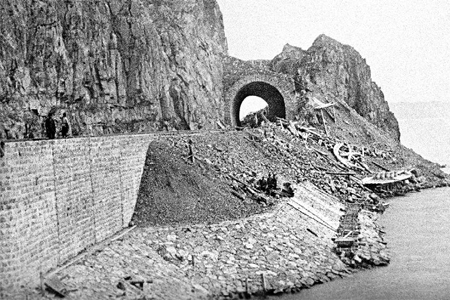

В 1898-м по указу Николая II на берегах Байкала провели изыскательские работы, что позволило через несколько лет приступить к строительству восточного участка Кругобайкальской железной дороги, от Мысовой в сторону Култука. Железнодорожный путь по берегу Байкала возвели за два с небольшим года, управившись почти на год раньше изначально намеченного срока. Столь напряжённого труда история до того времени не знала: на пути «всего лишь» в 260 км пришлось построить 39 тоннелей общей протяжённостью в 7,3 км, 14 км подпорных стен, 47 предохранительных галерей, 445 металлических мостов, 15 каменных водопропускных труб, 6 сложных каменных мостов. И всё это удалось возвести, пробиваясь через каменистую почву, суровые Саянские горы, вопреки капризному климату и неумолимой мошкаре. Россия рвалась к Тихому океану.

После появления на свет этой магистрали регулярные поезда получили возможность следовать по рельсам из Западной Европы до самого Владивостока. По рельсам! Без утомительных паромов! Этот короткий участок пути не зря называли «золотой пряжкой стального пояса России». Да, именно золотой, ибо по стоимости бюджет строительства Кругобайкальской железной дороги не уступал сметам возведения всех остальных составных частей Великого Сибирского пути. И построили КБЖД на удивление вовремя – накануне эпохи войн и революций, когда на такой проект просто не хватило бы не только мирных лет, но и средств. Строили, конечно, с упрощениями – и пропускная способность дороги, как показали первые годы эксплуатации, была невелика. Но всё-таки это было чудо инженерной мысли и рабочей смекалки. Об этом писал ? и Сергей Витте – уже в глубокой отставке, когда ему не имело смысла дипломатничать.

Регулярное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России – Владивостоком, Порт-Артуром и Дальним – установилось в начале июля 1903 года, став настоящей победой, праздником для всех железнодорожников! В тот момент, без сомнения, именно они ощущали себя главными людьми в государстве.

Настоящей изюминкой России стали транссибирские экспрессы, о которых восторженно писала мировая пресса. Составы, курсировавшие от Балтики до Тихого океана, состояли исключительно из вагонов I и II классов. В них можно было путешествовать с полным комфортом – на высшем уровне начала ХХ века. Рестораны с разнообразной кухней, горячая вода, изысканное постельное бельё… Стоило подобное удовольствие дорого, однако знатных путешественников и деловых людей сие не останавливало: всё равно получалось значительно дешевле, чем добираться на Дальний Восток другими видами транспорта. Об этом даже спорить не приходилось. После открытия Великого Сибирского пути на всём его протяжении поездка из Лондона до Шанхая оказалась в полтора раза быстрее и почти в два раза дешевле, нежели пароходом через Суэцкий канал или Канаду. А ещё – гораздо надёжнее.

Первопроходцы-строители Владивостока и помыслить не могли, что эта небольшая крепость превратится в красавец-город, из которого можно будет добраться до Москвы за считаные дни. Уже потом дорога эта повидала войны, испытала мощь бронепоездов. За железные магистрали сражались яростно, отчаянно. И после обретения мира, к середине двадцатых годов, она стала главным инструментом возрождения Сибири, её экономической мощи и благосостояния. Старые и новые города росли и отстраивались быстрее, чем прежде. Во всех самых ответственных делах Россия надеялась на сибиряков и посылала «в дальние края» тысячи молодых строителей, воинов-железнодорожников, инженеров. Страна шла вперёд вместе с Сибирью.

КИРИЛЛ ШИПИЦИН / РИА НОВОСТИ

Объекты КБЖД давно стали музейной достопримечательностью. Последние поезда прошли по её рельсам 20 июня 1956 года. Многие ветераны железной дороги вспоминали тот день с грустью. Многострадальную ветку Иркутск – Порт Байкал затопили в связи со строительством Иркутской ГЭС – первой крупной сибирской гидроэлектростанции – другого уникального объекта уже другого времени. Ещё в 1949 году открылась новая дорога от Иркутска до Слюдянки. Участок от Слюдянки-1 до станции Мысовая, что в Бурятии, и поныне остаётся важным звеном Транссиба.В конце 1970-х «тупиковый» западный участок Кругобайкальской железной дороги получил статус историко-архитектурного памятника. Его изучают инженеры, им любуются туристы, любящие фотографироваться на фоне старых виадуков. Очень важно, что у нас есть такой музей под открытым небом. Проложены новые маршруты, новые пути – по долинам рек Иркут и Олха, от Иркутска до Слюдянки. И в наши дни железнодорожное путешествие из Москвы во Владивосток остаётся одним из символов России! Недаром о таких рейсах снято несколько ярких художественных фильмов – «Девушка с характером», «Поезд идёт на Восток».

Восточный форпост России, наше бесценное владение, наше достояние. Таков Владивосток – город, ставший близким для всей России благодаря железнодорожникам.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

КСТАТИ

КВЖД не вполне отвечала своему названию: путь пролегал не вокруг озера, а замыкал в полукольцо его западную часть. Строгая комиссия, несколько раз «под лупой» рассматривавшая участок Порт Байкал – Слюдянка, в конце концов нашла его «законченным и годным для передачи в правильную эксплуатацию». По этому – самому трудному – участку проехал лично министр путей сообщения Хилков.