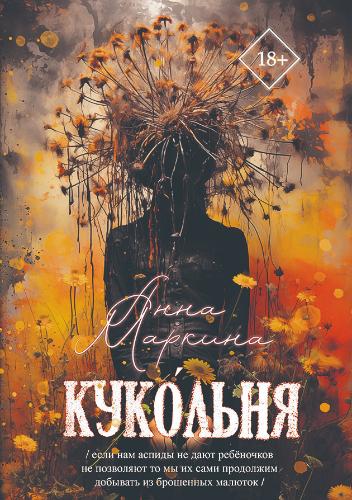

Анна Маркина. Кукольня: роман. – М.: Формаслов, 2023.

Анна Маркина, поэт и прозаик, отмеченный многими премиями, создала красивый триллер, в котором никого не убили. Написать «нежный» рука не поднялась, но соблазн был.

Главная особенность «Кукольни» в том, что она сочетает в себе черты прозы жанровой и прозы высокой. В романе используются приёмы, без которых жанровый текст не может выполнять свою функцию, не оправдывает ожиданий: интригующие «крючки», саспенс, введение читателя в заблуждение и прочее. К примеру, перед самым финалом оперативник видит вооружённого ножовкой безумца (рука выпачкана кровью) и рядом – распотрошённый труп. «Всё же убил кого-то, тихоня», – не верится нам. Но окажется, что всё не совсем так.

Впрочем, обойдёмся без спойлеров.

Хронотоп: наши дни, нижегородская повседневность, бытовуха... Всё ждёшь, когда начнёт разить безвкусным бытописательством; ждёшь, так как почти свыкся с тем, что способ сделать хоть сколько-нибудь художественным повествование о родном заоконном-внутриквартирном у современных авторов чаще всего один: нагромоздить, извиняюсь за сленг, хтони и чернухи. Так, чтоб в глазах потемнело (ср.: «Конец света, моя любовь» А. Горбуновой). Ну, или перенести действие в Питер…

Однако «Кукольня» опровергает такое предубеждение и напоминает о том, что для творческой теургии не так значима действительность, как взгляд художника и его язык, способные не только покорно воспроизводить, но и преображать. На примере этого романа видно, что борьба с ангелом-зверем по имени Стиль вознаграждается победой над мнимо всемогущей косностью наличного, предзаданного (быт, серость провинции, пресловутая хтонь). Автор не позволяет реальности заворожить себя и не становится зеркалом (в том числе кривым). Анна Маркина, к бытию приглядевшись и приглашение бытия в «путешествие по инерции» выслушав, предпочитает сопротивляться материалу, и вот результат: обыденность предстаёт не в лохмотьях хтони и не балабановской чернухой предстаёт она, но преображённой авторской… нежностью.

Да, около рассохшейся лавочки валяются пивные баклажки.

Но: «После вчерашнего дождя глядели в брюхатое небо лужи в ожидании новой воды».

Да, в центре повествования душевнобольной, одержимый духом некроромантизма.

Но: «На улице царствует такое золото, будто Мидас бродил по округе и трогал ладони листьев, такое прощальное грустное солнце, что хочется читать Боратынского про селян и скирды».

Оттолкнувшись от обыденной культуры, автор создаёт Культуру высокую, создаёт поэзию.

Герои сделаны профессионально. Их личности продуманы и тщательно выписаны (так тщательно, что, пожалуй, Татьяна Ларина спонтанно – на удивление автору – замуж здесь не выйдет). Анна Маркина как будто предварительно таблицы чертила, в которых по ячейкам раскладывала, что и как в душе и жизни героя должно быть.

«У этого страсть к порядку. Травма детства. И добавим что-нибудь необязательное: символ, фетиш, терафим. Например, пусть везде носит с собой банку с цикорием, чтобы со схемы личность шагнула в Жизнь». Банка эта (как и черепашка, принадлежащая другому персонажу) – как бы тетраграмматон, вложенный в уста голема, чтобы тот жил, а не цепенел в статуарной правильности. Тоже признак мастерства, умелости.

Но одной умелостью текст не выделялся бы на фоне многих столь же умело сделанных продуктов. До произведения с большой буквы роман вырастает за счёт поэтичности описаний и за счёт погружения во внутренний мир психически больного Николая Зелёнкина. Преподаватель Нижегородского педагогического университета, автор местной газеты, он ведёт жизнь неприметную, но хранит в голове множество знаний обо всём на свете; досуг же свой он посвящает занятиям весьма необычным (каким именно – лучше узнать из романа). Поток сознания героя насыщен, метафоричен. Там – много всего. Но главное то, как этот поток звучит. Внутренние монологи нашего маньяка ритмизованны, их ритм отзывается чем-то знакомым. Не гекзаметры ли Гомера? Действительно, гекзаметром целая глава написана (пятнадцатая). Но не думаю, что лавры «Улисса» Анне Маркиной не дают покоя; введение такой главы оправдано особенностями психики персонажа.

Однако в основном «звучание» потока сознания героя определяет не Гомер и не Джойс. За текстом «Кукольни» стоит «Школа для дураков» Саши Соколова (на что, очевидно, намекал эпиграф). Это по его, соколовскому камертону настроены инструменты в оркестре Анны Маркиной. Это именно его, соколовский лиризм. И даже едва уловимое раздвоение личности безумца – из той самой школы, где преподавал Павел Норвегов (в чём-то с Зелёнкиным схожий).

Мелодически мыслит-повествует Зелёнкин, однако о специфическом. О загробном. Оккультное, потустороннее (не в набоковском смысле) занимает разум Зелёнкина постоянно. Но лучше дать слово самому персонажу, чтобы проникнуться тем, как цветисто витийствует он о вещах и событиях поистине жутких:

«А там что-то странное-странное, правда. Там гроб вместе с телом, Наташиным телом, выносят. Наташа Лазова жила в нашем доме, была она – всплеск и упавшая капля, апрель, закатившийся в яму, красивая девочка, первый подъезд. Её как-то глупо ударило током, задела концом полотенца за провод, нелепо, и горе какое, и вдруг… <…>

И чёрная женщина, мама покойной, вручила мне горсть шоколадных медведей в сосновом бору, затем приказала приникнуть губами ко лбу её дочки. <...>

– Не бойся, – сказала, – ты знал ведь Наташу, смотри, это будет невеста твоя, смотри, как прекрасна она и чиста. <...>

И я, понукаемый чёрной толпою, покойницу в лоб целовал. <...>

Потом уже петь прекратили, велели взять свечку и огненным воском на грудь покойнице капать. Затем мне подали два стёртых колечка из меди. Одно нужно было надеть ей на палец, другое себе. Так нас обручили.

И месяц не минул, как мёртвая дева повадилась лазить ко мне по ночам».

С этого-то обручения с покойницей всё и началось: и безумие героя, и серия «бескровных» преступлений…

В рецензии Елены Севрюгиной на «Кукольню» (журнал «Урал», 2024, № 10) верно замечено: «Автора мало волнует, чем всё закончится, – его гораздо более волнует, откуда всё начиналось». Да, самое таинственное, самое драматичное и болезненное – в сцене, когда ребёнка обручили с царством мёртвых. Если и остались у меня какие-то раздумья (мировоззренческие, а не о стиле, приёмах и проч.) после того, как я закрыл роман, то лишь об этом: кем были родители покойной Наташи, что за секта?..

Не находя ответов на эти вопросы, послушаем Зелёнкина ещё (и не забудем расслышать второй голос, ибо перед нами – диалог):

«даша ты уже здесь я давно здесь мне здесь темно и страшно а ты не бойся вот ты уже и не одна а вы кто а мы зелёнкин николай иванович попечитель малюток освоивший хитрости древних друидов и многие языки основы древнеегипетского в том числе язык чёрной магии и потому теперь с тобой говорящий а где я ты даша между светом и тьмой между землёй и небом между бытием и небытием если ты понимаешь о чём я умерла ты даша».

Страшно. Но каков музыкальный строй повествования об этом страшном! Позволю себе напоследок ещё цитату:

«Нашёл на краю Олилееву Лену – так имя её хорошо волновалось, как море тугое под пенье сирен».

Кто такая Олилеева Лена и зачем Зелёнкин её нашел – умолчу. Но замечу, что после прочтения такой строки словно некой силой влечёшься к книжному шкафу – чтоб список кораблей прочесть до середины…

Как необычно: триллер, возгревающий в душе читателя мандельштамовскую тоску по мировой культуре!

Несомненно, «Кукольня» так и просится быть экранизированной, чего произведению искренне и желаю. Атмосферой роман отчасти напоминает картину «Милые кости» (2009) и отечественный фильм «Мёртвые ласточки» (2018).

Единственный смущающий вопрос у меня остался. Пережив весь приуготовленный для тебя автором саспенс и зная развязку – захочешь ли «Кукольню» перечитать? Обычный, не граничащий с «высокой литературой», детектив или триллер – не захочешь, пожалуй. Узнаешь, «кто убийца», – и книга встанет на пыльную полку.

Так же ли с «Кукольней»? Достаточно ли (помимо жанровых ружей, которые стреляют лишь раз) музыкальности, великолепного языка, стилистического разнообразия, чтобы пожелать в этот нежно-мрачный мир вернуться?..

Павел Суслов

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Павел Андреевич Суслов родился в 1989 году. Кандидат филологических наук. Работает научным сотрудником Музея промышленности и искусства имени Д.Г. Бурылина в г. Иваново. Публиковался в журналах «Звезда», «Аврора», «Урал», «Москва». Лауреат премии журнала «Звезда» «Лучший дебют – 2023».

Роман П. Суслова «Деревянная ворона» вошёл в лонг-лист Национальной литературной премии «Большая книга» (2024).

Живёт в г. Иваново.