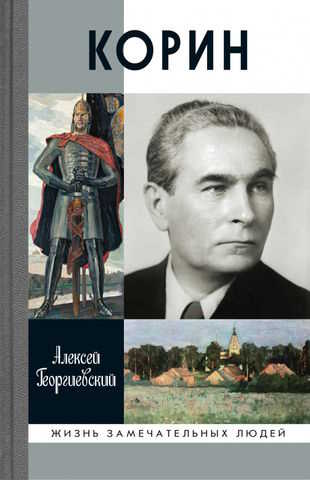

Алексей Георгиевский. Корин. – М.: Молодая гвардия. 2022. – 432 с. - (Жизнь замечательных людей).

В серии «Жизнь замечательных людей» недавно вышла книга о художнике Павле Корине. Есть несколько причин обратить на нее внимание – во-первых, это первая биография классика русской живописи в знаменитой серии, где она по справедливости должна была появиться уже давно. Во-вторых, автор книги – доктор филологических наук Алексей Георгиевский – был крестником Корина, хорошо знал его и с полной достоверностью рассказывает не только о жизни мастера, но и о его внутреннем мире, который Корин открывал только самым близким людям. Это легко понять: ведь он жил во времена, когда глубинная основа его творчества – русский патриотизм и православная духовность – то находилась под запретом, то прозябала в тени официальной коммунистической идеологии. Любому мастеру культуры, даже народному художнику СССР Корину (ему особенно), приходилось тщательно скрывать свои истинные взгляды и убеждения.

Знаменательно, что низвергнувшая коммунизм либеральная демократия относилась к вековым основам русской жизни столь же враждебно: не запрещала их, но свысока третировала как «отсталые», не соответствующие единственно верным западным ценностям. Этой идеологии Корин был нужен еще меньше, чем советской, поэтому в кругу культурной элиты к нему привыкли относиться равнодушно-враждебно, объявляя то правоверным соцреалистом, то коньюнктурщиком, вначале писавшим святых, а потом – сталинских орденоносцев. Его картины трудно было увидеть в публичном пространстве, и знаменательно, что первая за много лет большая выставка Корина в Новой Третьяковке совпала по времени (2014 год) с началом отторжения нашей страны от заемных идеалов, которое может – обязано – обернуться обращением к идеалам собственным, породившим все, чем веками гордилась Россия. Включая творчество Корина, которое вновь становится актуальным.

Это можно считать третьей причиной, по которой биография художника привлекает особое внимание. В ней Павел Дмитриевич предстает не благополучным советским лауреатом, каким его привыкли видеть, а человеком, в полной мере прожившим и пропустившим через себя трагедии ХХ века. Широкой публике об этом впервые рассказала упомянутая выставка в Третьяковке, в главном зале которой над множеством эскизов и набросков возвышалось огромное пустое полотно. На нем должна была появиться главная картина Корина «Реквием. Уходящая Русь» – но так и не появилась. Многолетняя работа над ней, не получившая завершения, стала символом не только творческой судьбы Корина, но и истории русского искусства его эпохи.

Павел Корин. Финальный эскиз к картине «Реквием. Уходящая Русь»

Идея картины пришла к художнику весной 1925 года, когда в Москве скончался патриарх Тихон – травимый и гонимый властью, проведший по-следние годы под домашним арестом. Несмотря на это, прощаться с ним в Донской монастырь устремились громадные толпы со всей России. Среди них был и Корин, с удивлением наблюдавший лица и лики, которые казались давно исчезнувшими. Монахи, монахини, церковные иерархи – все они, увиденные молодым еще художником, перекочевали позже на эскизы к грандиозному полотну. Но перекочевали преображенными, как архидиакон, простирающий к зрителю неестественно длинную руку с кадилом, словно выходящую за пределы картины. Конечно, это не соцреализм и не «академизм» (в нем тоже обвиняли Корина), это искусство нового времени, соединяющее точность деталей с гротескными преувеличениями, статичность образов – с глубочайшим внутренним напряжением. На эскизах мы видим людей, застывших на месте, с которого они вот-вот сорвутся – а скорее, будут сорваны неумолимой историей. Отсюда и второе название картины – реквием по каждому из изображенных на ней и по тому, что объединяло их всех и называлось Русью. Кстати, картина, как подчеркивает автор книги, зовется именно «Уходящая Русь», а не «Русь уходящая», как часто говорят – это «есенинское» название дали ей советские искусствоведы, сглаживая и умаляя ее трагический смысл.

Те приметы нового искусства, что мы видим на эскизах к коринскому opus magnum, присутствуют и на русских иконах. Что вполне объяснимо – любовь к иконам, глубокое их знание пронизывают всю жизнь Корина, сына палехского иконописца и многолетнего собирателя древнерусской живописи, спасшего от гибели множество шедевров. Он и сам окончил иконописную школу, взялся за отцовское дело, но скоро почувствовал, что ему этого мало – и уехал в Москву, в Училище живописи, ваяния и зодчества. Там в его жизни появился главный учитель – Михаил Нестеров. Позже Корин вспоминал: «Я ученик Нестерова и горжусь этим. Но у меня не все от Нестерова. Может быть, процентов на пятьдесят от него, ну а остальное — свое. Сам Нестеров говорил мне: «Я тенор, а вы, Павел Дмитриевич, — бас»». Корин навсегда запомнил заветы наставника – всегда учиться («художник должен быть образован разносторонне»), следовать традициям, но не копировать их. В годы, когда многие «светские» художники стремились подражать иконе, Корину по совету учителя пришлось пройти обратный путь. Он признавался: «Для меня самым трудным было преодолеть традиции иконописи в светской живописи. Обдирая кожу, вылезал я из иконописи».

Окончив училище в 1918 году, он стал преподавать там, попутно работая в анатомическом театре МГУ – понимал, как важно художнику знать устройство человеческой фигуры. О последующем в книге А. Георгиевского говорится: «Преподавание пришлось оставить, поскольку русло развития искусства, а затем и обучения ему переместилось в авангардизм, чуждый Корину. Нужда заставила заниматься поденщиной: писать лозунги на растяжки для оформления города, всевозможные вывески, размножать рисунки к «Окнам РОСТА» (впоследствии РИА-ТАСС). Как-то на улице, проходя мимо магазина, над которым Корин вешал только что сделанную вывеску, его знакомый художник П. Соколов-Скаля, поприветствовав, вздохнул: «Эх, Корин, ты рисуешь как Микеланджело, а занимаешься вывесками?!» Приходилось, стиснув зубы, терпеливо заниматься и такими вещами».

За поденщиной, видимой окружающим, скрывался упорный поиск се-бя, своего призвания. Смысл жизни художник обрел в работе над «Уходящей Русью» –как часто бывает, это принесло и первые успехи, и первое признание, хоть и никак не связанные с будущей картиной. В 1927 году акварель Корина «В мастерской художника» попала в собрание Третьяковки, а годом позже он создал первую крупную работу, панорамный пейзаж «Моя родина» –признание в любви к Палеху, к отеческим иконописным краям. А в 1931 году Корина посетил приехавший из Италии Максим Горький. Увидев эскизы к «Уходящей Руси», писатель, не слишком любивший и уходящую Русь, и православие, неожиданно воскликнул: «Вы накануне написания замечательной картины. Напишите ее, слышите, обязательно напишите! Вот большая мастерская, пишите, ни о чем не заботьтесь». Горький стал еще одним значимым в жизни Корина человеком – его хлопотами художник получил просторную квартиру-мастерскую на Малой Пироговской, а потом сумел поехать в Италию, где изучал искусство мастеров Возрождения.

Навестив Горького в Сорренто, Корин получил предложение написать его портрет. Сперва отказывался: «Алексей Максимович, я портретов не писал, боюсь, отниму у вас дорогое время, замучаю вас, и ничего из этого не выйдет». Но писатель настоял – и сделал художника корифеем советского портрета. Своего героя Корин изобразил не «буревестником революции», как другие, а старым, усталым, согнувшимся от тяжелых дум. Но Горькому портрет понравился – может быть потому, что подчеркивал значимость его личности сопоставлением с горами и морем на заднем плане. Писатель, чье имя тогда много значило, сделал художника известным, от заказов не было отбоя. Но параллельно Корин нес свое послушание, работая над «Уходящей Русью». В середине 30-х он пишет этюды интерьеров Успенского собора и последние портретные наброски архиереев – скоро сгинувших на плахе «большого террора». В новой реальности продолжать работу над картиной на религиозные темы было смертельно опасно.

Так Корин в очередной раз оказался на творческом перепутье. Выручило его предложение Комитета по делам искусств – работа над портретами деятелей искусств. Художника привлекла возможность воплотить в красках суть искусства, воплощенную в лицах его творцов. Позже он писал: «Картина – это поэма, а портрет – это сонет… Портрет должен нести в себе высокое духовное начало… Только поняв самую суть души человека, какова она есть в своем лучшем проявлении, можно подходить к холсту». Одним из первых стал портрет его учителя, построенный, как часто у Корина, на динамике цветовых контрастов. Нестеров у него быстр и остер, как в жизни, он словно вырывается из кресла, парируя довод собеседника. При этом портрет выходит за рамки индивидуальности, превращаясь в собирательный образ русского интеллигента, вечно спорящего и сомневающегося. Эта собирательность – при точнейшем выражении личности героя – характерна для многих корин-ских портретов, превращая их в изображения не только конкретного человека, но и его эпохи. Это можно сказать о портретах Алексея Толстого и Василия Качалова, актера Леонида Леонидова и пианиста Константина Игумнова.

Начало Великой Отечественной войны художник встретил за росписью плафонов для Дворца Советов – ему, как и всякому советскому живописцу, приходилось выполнять подобные работы. В страшном испытании для всей страны таилась и надежда: для борьбы с врагом были извлечены из-под спуда и церковные обряды, и образы героев прошлого. Корин истово взялся за выполнение нового заказа – триптиха о подвиге святого князя Александра Невского. Части картины так непохожи друг на друга, что чаще воспроизводят лишь ее центр – грозно-монументальную фигуру князя, в котором нетрудно узнать актера Черкасова из знаменитого фильма. Из того же фильма взят княжеский меч, напоминающий о выдуманном изречении князя: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Боковые части триптиха, «Северная баллада» и «Старинный сказ», носят совсем другой характер, мирный и даже умиротворенный. Но стоит немного подумать, и смысл их соединения становится ясен – для защиты этого мира, этих баллад и сказов князь и поднял свой меч.

Та же спокойная, но грозная сила, что присутствует в образе Алек-сандра, запечатлелась в портрете маршала Жукова, написанном уже после войны. Маршал изображен в полном параде, в обрамлении сверкающих ор-денов и медалей. И это не лесть прославленному полководцу – можно дога-даться, что весь этот металл уподоблен той броне, в которую облачен святой князь. Но если посмотреть на портреты других, вполне мирных героев Корина, то на многих из них можно разглядеть ту же броню – в цветовых штрихах, словно отделяющих изображенных от мира, в строгой отрешенности лиц, в скупых жестах. Это броня духовного избранничества людей искусства и науки, которую художник видел и на себе. Считая не даром, а обязанностью служить своему народу, напоминая ему о высоких идеалах прошлого.

Радость победы над врагом, образы русских полководцев и героев, овеянные славой знамена присутствуют и на декоративных работах Корина послевоенного периода. Именно за них – за украшение станции метро «Комсомольская-кольцевая» – Корин получил свою первую и единственную Сталинскую премию. А потом еще и Ленинскую – за портреты М. Сарьяна, Р. Симонова, художников Кукрыниксов и других известных современников. Это сегодня тоже ставят ему в вину: дескать, прогнулся перед властью, вместо того чтобы уйти в непризнанные гении. Говорящие это не понимают, что избранный Кориным путь служения обществу требовал возможности коммуникации с этим обществом – а это в условиях СССР требовало компромисса с властью. Конечно, художник не гордился ни премиями, ни славой – он нес их, как бремя, как те же доспехи в невидимой брани добра со злом.

Так можно ли считать Корина советским художником? Или он, как всякий почтенный деятель искусств (если верить их словам), прожил жизнь с фигой в кармане, втайне проклиная власть, с которой явно сотрудничал? А. Георгиевский дает однозначный ответ на этот вопрос: «Павел Корин, конечно, не является «советским художником», как бы того ни хотели тогдашние компартийные власти, вручившие ему ленинскую премию, а позже и орден Ленина (когда он уже лежал на смертном одре). Только несколько его работ «на потребу», вынужденных, можно счесть подходящими под обсуждаемое определение. Это крайне неудачные «Марш в будущее» для неосуществленного Дворца Советов, две мозаики для «Комсомольской-кольцевой» (одна из них заменила в хрущевское время «Парад Победы») и одна мозаика для «Павелецкой». Вот, в принципе, и всё. Конечно, Павел Корин — русский художник советского периода».

Но тут с автором можно поспорить. С годами Советская власть стано-вилась все менее свирепой, смягчая и свое богоборчество, и свой «пролетарский интернационализм». Но главное не это, а то, что именно она стала в определенный период той формой исторического существования России – той оранжереей, разрушение которой, как в рассказе Гаршина, сулило гибель жившим в ней хрупким цветам (как это впоследствии и случилось). И Корин, будучи русским художником, неизбежно был в тот период и советским. Именно в этом качестве он создавал мозаики для метро и панно для главного зала МГУ. Или ездил в годы «оттепели» за границу, где его полотна имели большой успех, как триумф советского искусства – как оказалось, глубоко духовного и чуждого идеологии. Советский Союз в то время допускал уже на свои грядки такие «цветы», а сами творцы, глотнувшие свежего воздуха, всерьез лелеяли планы преобразования страны.

Триумфальная выставка в Академии художеств к 70-летию Корина за-крепила его положение выдающегося мастера. Казалось бы, теперь он может вернуться к замыслу всей своей жизни, завершить «Уходящую Русь» – еще в 50-е годы он работал над ней и уже установил в мастерской холст, на котором должна была появиться картина. Говоря о том, почему этого не случилось, автор книги выдвигает неожиданную версию: «В это время в Церкви на первый план вышли два епископа из нового поколения: Никодим (Борис Ротов) и Питирим (Константин Нечаев)…. Оба молодых архиерея были, несомненно, людьми веры. Но тесное сотрудничество с атеистами, богоборцами нанесло их морально-нравственному состоянию плачевный ущерб, как и облику всей Церкви, которую они представляли… Все это знал, остро чувствовал, переживал художник столь тонкой душевной организации, как Павел Корин, воспринимал где-то, быть может, и на подсознательном уровне. И его «Реквием» под сводами Успенского собора уже не звал к своему воплощению столь властно, как прежде. Конечно, он не оставлял для себя возможности как-то еще хотя бы «испачкать холст». Но все эти четыре года невольно как бы отодвигал перспективу этого воплощения, пока она не ушла вместе с ним за горизонт».

Возможно, это действительно так. Хотя не исключено, что пожилой и много сделавший художник просто не нашел в себе сил воплотить столь масштабный проект. А в обществе – сил его принять и оценить, ведь к тому времени в стране выросло уже несколько неверующих поколений, и перспектива возрождения Церкви выглядела далекой и туманной. Те же, кто остался привержен православию, были тогда, как справедливо пишет автор, разделены непониманием и враждой. Быть может, автор несостоявшегося шедевра решил оставить им «Уходящую Русь», которую каждый из них сможет увидеть и понять по-своему – в виде множества набросков. Показательно, что многие из них воспринимаются как законченные произведения, словно не предполагая будущей картины – и не намекая ли на то, что эта картина никогда не будет написана? Раньше это могли увидеть посетители Дома-музея Корина на Малой Пироговской, но он уже много лет закрыт на бесконечный ремонт…

Биография Корина написана человеком, близким ему по духу, любя-щим его – и потому необъективна (как, впрочем, и все биографии). Ценность ей придают не теоретические выводы, а богатство фактов, особенно драгоценное там, где речь идет о личных впечатлениях. Например, в отрывке о прощании с покойным мастером в ноябре 1967 года: «В Академии художеств на гражданской панихиде тоже было много народу, но публика показалось несколько иной, нежели в храме, более светской, советской что ли, хотя и люди из храма частично перешли сюда… Среди трех-четырех официальных речей выделялись слова скульптора Екатерины Белашовой, которая не будучи близка к Корину, от Союза художников посещала больницу в Кунцеве, «от профкома и месткома» навещая нескольких болящих художников, находившихся там на лечении (в частности, ещё Дейнеку). Характерно ее беспристрастное свидетельство, впечатление о последних днях Павла Корина: «Он полулежал в подушках, его лицо было значительно и одухотворенно, на нём не было никаких следов страха перед смертью, и говорил он со мной о возвышенном и прекрасном».

Церковный венчик со лба покойного пришлось временно снять. И этот «венчик на костяном лимонном лбу» (Бунин), как-то примирявший вдову Прасковью Тихоновну со случившимся, вместе со всей атмосферой храма, здесь отсутствующие, повлияли на неё, по-видимому, так, что державшая себя в руках на отпевании, здесь она не смогла сдерживать свое горе, периодически давая волю открытым рыданиям.

Народ заполнил все небольшие, в общем-то, помещения Академии художеств, люди стояли и на лестнице, так что служащим при замедленном выносе гроба пришлось раздвигать публику; стояла большая толпа и перед подъездом Академии. На Новодевичьем кладбище также было много людей, причём и художников, в жизни не бывших близкими Корину, и даже, быть может, никогда не посещавших его дом, совсем иных художественных «амплуа». Так, запомнились слова Фёдора Решетникова («Опять двойка!», автора художественных скульптурных шаржей): «От нас ушел последний из могикан». То есть значимость этого выдающегося феномена «Корин» была ясна, очевидна уже тогда для всех».

Иван Измайлов