Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Нечасто бывает, чтобы журналист (если речь не идёт о телевизионных ведущих) был известен и популярен у миллионов людей. Ещё ценнее и важнее, когда тысячи читателей узнают в материале его руку, стиль, строй мысли. Так было с героем нашей сегодняшней публикации.

115 лет назад в Луганске родился Аркадий Сахнин (на фото). Он не сразу себя нашёл, не сразу пришёл в свою главную профессию, но разнообразный опыт только помог ему отточить журналистский стиль. В молодые годы Сахнин несколько лет трудился в локомотивном депо, водил паровозы, потом работал в железнодорожной прессе, вплоть до «Гудка» – главного отраслевого издания. А затем всю жизнь много писал о тех, чью профессию изучил досконально.

Когда началась Великая Отечественная, он стал одним из тех, кто, как у Симонова, был «на пикапе драном и с одним наганом». Сколько разрушенных городов он прошёл, сколько эшелонов и разбомблённых железных дорог повидал… После тяжёлого ранения вернулся в действующую армию, служил ответственным редактором газеты 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва «Во имя Родины». Вместе со своей дивизией из Германии прибыл на Дальний Восток – сражался против самураев. С таким багажом, с боевыми орденами и характером, закалённым на полях сражений, он пришёл в мирную журналистику.

Фронтовик Сахнин знал и о своих героях, и о своих читателях куда больше, чем молодые авторы нашего времени. «Правда», «Известия», «Комсомолка» – его корреспонденции появлялись всюду. Жанровых ограничений он не терпел – писал на самые разные темы, включая монументальные, и часто умел превращать в большие события даже житейские и индустриальные сюжеты районного масштаба. Бывало, что приходилось преодолевать сопротивление боязливых редакторов, но какая уж журналистика без риска? Потому статьи Сахнина и становились нередко известными на весь Союз. Вокруг них разгорались споры, в которых участвовали даже руководители государства, вплоть до Леонида Ильича.

В послевоенные годы в советской журналистике и литературе сложился канон «производственной темы». Это уникальное направление – ничего подобного не было ни в русской, ни в зарубежной практике. Да, оно было связано с идеологическими установками, однако этот факт не умаляет художественной и идейной ценности подобных статей и книг. Если вдуматься, труд составляет значительную часть жизни каждого из нас, пишут же об этой стороне жизни непростительно мало Всё, что Сахнин на основе собственных профессиональных навыков писал о железнодорожниках, сегодня полезно перечитывать. Не только, чтобы восстановить историческую правду, но и просто для эстетического наслаждения.

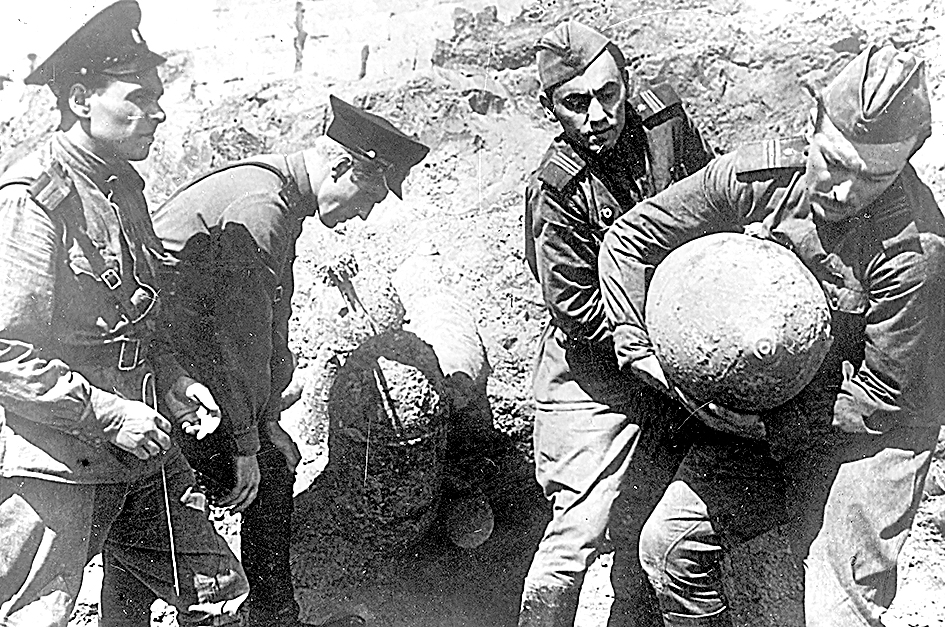

Его имя (к тому времени уже уважаемое) стало широко известно миллионам людей в 1957 году, когда в «Комсомольской правде» вышел очерк «Эхо войны». «У железнодорожного переезда, близ ворот

гипсового завода, кто-то заложил мину и снаряд. Об этом заговорили все сразу, будто новость передавалась не из уст в уста, а откуда-то сверху обрушилась на район»…

По мотивам того очерка студенты-кинорежиссёры Андрей Тарковский и Александр Гордон сняли свой первый фильм – «Сегодня увольнения не будет», его показывали по центральному телевидению. А на следующий год в прокат вышла уже полнометражная лента Николая Розанцева «В твоих руках жизнь» с Олегом Стриженовым в главной роли – о сапёрах, совершивших невозможное.

Аркадий Сахнин стал одним из тех авторов, благодаря которым понятие «эхо войны» вошло в нашу речь, в разговоры, в песни. Сахнин писал по горячим следам событий, но из-под его пера выходила не скоропортящаяся, а вполне долгоиграющая продукция.

С первых послевоенных лет он пробовал себя и в художественной прозе. Его рассказы и повести выдержаны в очерковом стиле, однако там есть и юмор, и гурьба разнообразных героев, очень точно выхваченных.

«Каждый паровозный гудок выражал определённую, ясную мысль и имел точный адрес: между машинистами и станционными работниками шёл деловой разговор. Чаще всего это был согласный разговор, и обе стороны оставались удовлетворёнными. Но порой возникал спор, и тогда сигналы нервничали, надрывались, пока какая-либо сторона не уступит». Вслушайтесь только в эти слова…

В 1970 году вышла в свет повесть Сахнина «Машинисты». Снова в фокусе внимания – экстремальная ситуация.

«Глубокой ночью экспресс Москва – Владивосток мчался навстречу неизбежной катастрофе. В будке машиниста никого не осталось. Никем не управляемый паровоз и тринадцать пассажирских вагонов неслись под уклон со скоростью девяносто шесть километров в час, а навстречу по тому же пути тяжело тащился нефтеналивной состав. В середине его было несколько цистерн с крупными надписями: «Пропан», – так начинается повесть «Машинисты». Мастерская завязка – и такая же книга. Писатель, видевший войну, доказывает, что на железной дороге случаются обстоятельства, когда и в мирное время приходится совершать подвиги и жертвовать собой. Железная дорога для него – модель мироздания. И нам никогда не разобраться в законах жизни, если мы досконально не постигли мир своей профессии. Железнодорожники Сахнина – это одновременно отвага и осторожность, расчёт и вдохновение. Многое решает техника, вроде бы учтены все возможные нештатные ситуации, но всё-таки жизни пассажиров зависят от тех, кто ведёт паровоз. В решающие минуты герой повести машинист Дубравин сумел остановить состав – вопреки законам механики и физики, рискуя жизнью. Его нашли полумёртвого, обожжённого паром. Сахнинский Дубровин стал образцом современного железнодорожника.

Как писал известный литературный критик и публицист Борис Панкин, «рассказ о крестном ходе машиниста Дубравина, о пятнадцати метрах мученического его пути от паровозной будки до концевого тормозного крана, которым он только и мог остановить мчавшийся навстречу катастрофе пассажирский поезд, – рассказ этот принадлежит к лучшим страницам творчества Сахнина. Мы вместе с Дубравиным пядь за пядью одолеваем эти страшные пятнадцать метров. Повисаем над рельсами, сдираем с рук обожжённую кожу и все эти трагические минуты с жуткой отчётливостью представляем, как нарастает, всё ускоряя ход поезда, парообразование в котле и одновременно – как забивают «козла» в плацкартном вагоне, как матери укладывают спать ребятишек, которые могут и не проснуться…»

Фронтовик Аркадий Сахнин, будучи журналистом «Известий», потом приложит руку к созданию книги Л.И. Брежнева «Малая земля». Правда, сам журналист отрицал своё участие в проекте «писатель Брежнев»…

Он не любил высоких и особенно малопонятных слов, всяческой мистики и самовлюблённого нытья. Стихия Сахнина – красота рационализма. Ценный мотив, столь редкий, когда в цене позёрство и шифрование пустоты. Основа этого метода – понимание человеческой природы, причинно-следственных связей, в которых выстраивается логика жизни. Для него и писательский труд был сродни работе машиниста. Нужно владеть техникой (читай – русским языком), твёрдо знать маршрут, осознавать задачу, стоящую перед автором, нужно постичь технику безопасности, осознавать ответственность за то, насколько точны и уверенны ваши действия. Все эти детали, переданные со скрупулёзной точностью, помогали читателю глубоко проникать в духовную суть автора и его героев, радоваться их победам и гордиться настоящими людьми Труда.