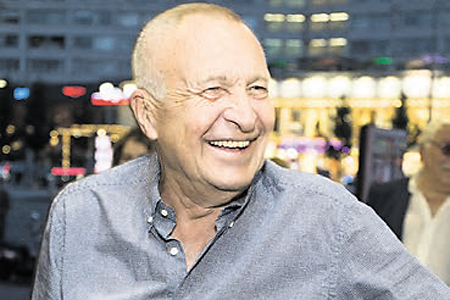

Этому человеку страна обязана «Белорусским вокзалом».

Он родился в канун войны в семье фронтовика и классика документальной прозы. Сергей Смирнов был тем, кто открыл стране Брестскую крепость. До 1965-го, вплоть до самого Брежнева, Брест у нас поминали уклончиво: все его выжившие герои прошли немецкие лагеря, а потом наши, и благодатная оттепель с их реабилитацией как-то не спешила. Только к 20-летию Победы страна с подачи нового генсека признала погибшие в застенках подпольные группы – в Киеве, Одессе, Сеще, Минске – и Брест. Майская «Правда» вышла с вкладышами: бюллетени о посмертных награждениях не вмещались в обычный формат.

Папе дали Ленинскую, в учебники родной речи внесли картину Кривоногова «Защитники Брестской крепости», самих защитников простили. Поводов испытывать симпатии к строю у 24-летнего Андрея не было никаких.

В «Белорусском вокзале» он продолжил отцовскую тему: кино о мятых, неприкаянных, нестарых ещё победителях, которые четверть века назад были героями-парашютистами, а теперь на похоронах командира вдруг ощутили возраст, дырки в боку и разлад с новым временем, которое «летит на всю катушку» (ВИА в ресторане пел). Разговор был необычный, непраздничный, Брежнев на показе заплакал – а и кто не плакал-то?

Режиссёра приветили, песню 10-го десантного сделали маршем почётного караула на государственных визитах – выше уж и залетать-то было некуда, а картину решили показать делегатам XXIV съезда КПСС. Для этого Дом кино закрыли для кинематографистов и со сцены объявили, что молодой режиссёр посвящает фильм съезду. Молодой режиссёр вышел на сцену и сообщил делегатам, что в гробу видал и съезд, и партию, и барскую манеру обращения с творческими союзами.

Ленинскую премию, как папе, ему почему-то не дали.

За 15 следующих лет снял всего две картины, и у обеих были проблемы с выпуском. «Осень» сочли слишком откровенным разговором о взрослом адюльтере, «Верой и правдой» – недопустимой правдой о нивелировке архитектурных дерзаний типовым строительством. За резкость высказываний из фильма едва ли не четверть отстригли.

Зато с ранних 80-х стали всё чаще снимать его самого: фактурный старик поднакопил за опалу желчи и с той поры переиграл всех вредных мужиков национального репертуара. Александра Ивановича Корейко в «Мечтах идиота». Павла Петровича Кирсанова в дочкиных «Отцах и детях». Ивана Алексеевича Бунина в «Дневнике его жены» (тот ещё был злюк – достаточно «Окаянные дни» полистать). Двух воров в законе. Ещё одного авторитета – политзэка инженера Бобынина в солженицынском «В круге первом». Его там министр Абакумов спрашивает, почему сел без разрешения. А он: «Я и перед Герингом не вскакивал. Он однажды посетил авиазавод, где мне пришлось работать конструктором. Ну, конечно, тамошние генералы на цыпочках бегали, а мне-то он был мало интересен». – «Так что же, вы не видите между нами разницы?» – «Между вами? Или между нами? Между нами вижу отлично: я вам нужен, а вы мне – нет». Это и играть было не надо. Между Виктором Семёновичем Абакумовым и Германом Вильгельмовичем Герингом исполнитель Смирнов разницы не находил никакой. Морщился всё время: видно было, как его достали строй, режим, дураки, порядки, нравы родного кинематографа. Девять минут диалога сделали десятисерийную картину: без большинства остальных сцен там обойтись можно, а без этой – никак.

С той же гримасой играл у Звягинцева в «Елене» – олигарха, отравленного женой ради обеспечения её имбецильной семьи. С первого появления у Ромма в «Девяти днях одного года» (Михаил Ильич тогда занял в ролях молодых атомщиков всю свою режиссёрскую мастерскую от Бориса Яшина до Резо Эсадзе) своей фирменной хронической сердитости совершенно не изменил.

Прожил на экране всю жизнь страны. Делал Бомбу. Копил миллионы. Тянул срок. Стрелялся с нигилистами. Получал Нобеля. Запускал ракету. Странно, что не воевал (хотя войну снимал дважды).

В жизни руководил Союзом кинематографистов. Кинематографисты трепетали не меньше делегатов злополучного съезда.

Поставил про антоновское восстание сагу «Жила-была одна баба». Про нескончаемую со времён раскола гражданскую войну, взаимоистребление мужиков и оскотинивание нравов. Юрий Шевчук у него пел в конном строю крестьянской армии «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне».

Песня была гимном англо-бурской войны, первой кампании неласкового к России и её Смирновым ХХ века, большую часть которого Андрей Сергеевич наблюдал и отрефлектировал лично.

Денис Горелова