, член Межведомственной комиссии по русскому языку, редактор журнала «Народное образование»

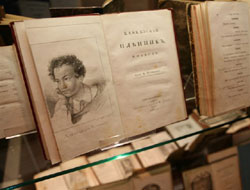

Реформа орфографии 1917–1918 годов довольно быстро осуществилась в границах РСФСР и СССР. Правительство В.И. Ленина в конце концов облекло её в форму декрета – законодательного акта, – противиться которому в обстановке классового противостояния было крайне опасно. Однако за границей, где проживали десятки миллионов русских, старая орфография с её ятем, фитой, десятеричным и (i), ижицей сохранялась десятилетиями. И лишь ер (твёрдый знак) в конце слова, оканчивающегося на согласную букву, был упразднён относительно быстро. В Центре Русской православной церкви заграницей, в американском Джорданвилле, кириллица образца 1916 года жива до сих пор, и на ней печатается русскоязычная газета и многое другое.

Нам, живущим в России уже в XXI веке, снова приходится возвращаться к непраздному вопросу. Почему крупнейшие учёные-лингвисты и философы с 1904 года и до 1917-го не смогли прийти к полному согласию, а реформа состоялась через их головы? Что мы потеряли, вводя новую орфографию?

Нам, живущим в России уже в XXI веке, снова приходится возвращаться к непраздному вопросу. Почему крупнейшие учёные-лингвисты и философы с 1904 года и до 1917-го не смогли прийти к полному согласию, а реформа состоялась через их головы? Что мы потеряли, вводя новую орфографию?

С конечной инициативой выступил мифический съезд учителей, собравшийся якобы в декабре 1916 года, в самый разгар Мировой войны. Этот призыв учителей, измученных буквами «ять», «фита» и «ижица», был реализован министром Временного правительства А.А. Мануиловым (Мануйловым).

Загнанная же внутрь болезнь осталась, а поэтому нам снова приходится возвращаться к анализу особенностей орфографии, орфоэпии дореформенных текстов, с тем чтобы осознать, а всё ли верно получается в итоге, если чисто формально переложить старый текст на новое правописание? Можно ли средствами современной орфографии точно, адекватно передать мысль автора XIX века, а также иллюзию, что она озвучена им самим и сохраняет авторскую просодию?

Увы, за 90 лет жизни этой орфографии наделано (гигантские тиражи!) столько ошибок, что диву даёшься! Ведь многие видели, что это – ошибки, но, скорее всего, боязнь останавливала редакторов, в том числе и академиков, выбрать достойный орфографический режим издания А.С. Пушкина.

Сейчас в очередной раз делается попытка убедить общественность отказаться от абсолютно формального применения правил орфографии 1917–1918 гг. при издании и цитировании дореформенных текстов.

В этом случае современная орфография с её 33-буквенным алфавитом, знаком ударения, а также синтаксисом и пунктуацией должна быть всецело поставлена на службу исключительно для того, чтобы елико возможно без искажений отобразить мысль автора, в каком бы орфографическом режиме прошлого (XVIII–XIX вв.) она – эта мысль – ни была изложена на бумаге. Подчеркнём – речь не идёт о возврате хоть какой-нибудь из четырёх букв, исключённых из русского алфавита в 1917–1918 гг. Однако время показало, как важно ныне абсолютно последовательно печатать букву ё, ставшую равноправной, седьмой по счёту буквой азбуки, при издании всех дореформенных текстов.

Сколько же путаницы и искажений внесено с лёгкой руки безграмотных и равнодушных (особенно бойся равнодушных!) редакторов, полагавших, что если А.С. Пушкин не поставил ё в слове всё, то и сейчас это делать не след. Во внимание не принимается, что тогда была смыслоразличительная буква ять, и если до 1917 года писали все, то это как раз и означало наречие всё. Если же тогда было нужно напечатать местоимение все, то вместо е печатался ять (ять – мужского рода!). Когда к столетию со дня смерти поэта был издан тысячестраничный том почти всего им написанного, то редактор, знаменитый Б.В. Томашевский, поставил ё абсолютно во всех словах всё.

Нередки случаи и иной крайности, когда не разобравшись, не посмотрев в прижизненное издание, печатают наречие всё вместо местоимения все. Хотя давно и хорошо известен совет-рекомендация Марины Цветаевой: поставить в слове все ударение, означающее предостережение, что это «не ё»: всe’.

Мои богини! Что вы? Где вы?

Внемлите мой печальный глас:

Всe’ те же ль вы? Другие ль девы,

Сменив, не заменили вас?

(гл. 1, XIX)

Кто только не высказывался, но недоразумение устранить не удаётся. Есть издания «Онегина», в которых ошибочно напечатано: «Всё те же ль вы?» А если напечатать формально правильно, а именно: «Все те же ль вы?», то многие читатели всё равно читают (и понимают!) как «Всё те же ль…», что означает, не переменились ли вы внешне или в душе, а Пушкин-то спрашивает: «В том ли вы остались составе?»

Теперь о замене местоимения ея на её и оне на они.

В 1917–1918 годах постановления об упрощении русского правописания в России выходили как минимум трижды. Первое, Мануиловское, – 11 мая 1917 года. Второе опубликовано 23 декабря 1917 года и подписано народным комиссаром по просвещению А.В. Луначарским, секретарь Дм. Лещенко. Третье (самое короткое) подписано Луначарским и секретарём Л. Фотиевой 10 октября 1918 года в Кремле. Оно называется «Декрет о введении новой орфографии». В нём Совет Народных Комиссаров постановил (орфография документа сохранена):

«I. Все правительственныя издания, периодическия (газеты, журналы) и непериодическия (научные труды, сборники и т.п.), все документы и бумаги должны печататься согласно при сем прилагаемому новому правописанию с 15-го октября 1918 года…

9) Писать они вместо оне (с ятем, конечно! – В.Ч.), в имен. пад. мн. ч. женскаго рода

10) Писать в родительном падеже единственного числа местоимений личнаго женскаго рода ее (или её) вместо ея».

И конечно, не нужно в наше время, слепо следуя этим пунктам (9, 10), менять местоимение ея на её и оне на они, тем более что в огромном большинстве случаев печатают вовсе не её, а уродливое ее. Фактически, например, «Ея Императорское Высочество» меняется на «Ее Императорское Высочество». В стихах же это ведёт к искажению авторского замысла, то есть звучит ныне строка (а поэзия – это слово произнесённое, а подчас и спетое) вовсе не так, как она звучала из уст поэта.

Нередко у издателей советских времён не было выбора напечатать только ея:

На крик испуганный ея

Ребят дворовая семья... (7, XVI)

Как и нам сейчас представляется единственно верным вариант:

Ея сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне… (7, XLVII)

А вот ещё пример искажения редакторами А.С. Пушкина, когда опрометчиво меняют местоимение оне на современное они.

...Люблю их ножки; только вряд

Найдёте вы в России целой

Три пары стройных женских ног.

Ах! долго я забыть не мог

Две ножки... Грустный, охладелый,

Я всё их помню, и во сне

Оне тревожат сердце мне. (1, XXX)

Ныне вместо оне печатают они, думая лишь о неуклонном исполнении Декрета о введении нового правописания 1918 года и калеча стих поэта. Уничтожается и так называемая глазная рифма: целой – охладелой. Печатают охладелый. И наконец, есть «Онегины», в которых вместо «Я всё их помню» напечатано: «Я все их помню».

Что же касается содержательной стороны романа в стихах, то, конечно же, печатать сейчас следует, как было у А.С. Пушкина в первом или втором полном изданиях (1833 и 1837 г.):

Нашёл он полон двор услуги;

К покойному со всех сторон… (1, LIII)

(А не к покойнику!..)

И далее:

В гостиной штофные обои,

Портреты дедов на стенах… (2, II)

(А не Царей портреты!.. )

Затем:

Оброком лёгким заменил;

Мужик судьбу благословил. (2, IV)

(А не И раб судьбу!..)

Учёные-эксперты возразят, что кое-что было сделано по настоянию цензора. Прекрасно! И это нужно пояснить в предисловии и в сноске на странице. Но приоритет отдать последней воле поэта. Он правил и отправлял в типографию все оттиски-гранки.

Что же касается сносок и пояснений внизу или на полях страницы, то при нынешнем развитии компьютерной вёрстки всё решается просто. Уже есть издания «Евгения Онегина», в которых в 12 случаях поставлена помета напротив слова «мир», которое у Пушкина написано – «мiръ». В некоторых случаях это исключительно важно для понимания смысла.

Почти во всех советских воспроизведениях романа, на мой взгляд, грубая ошибка допущена в самой последней строке «Евгения Онегина» по сравнению с прижизненным пушкинским изданием 1837 года и в изданном в Ленинграде в 1936 году однотомнике. Это последняя строка «ОТРЫВКОВ из путешествия Онегина».

А.С. Пушкин – …жил тогда в Одессе пыльной... о чём с массой изящных подробностей рассказывает он в десяти завершающих строфах «Отрывков». Затем ставит концовку из трёх собранных в треугольник звёздочек и под ней печатает:

И так я жил тогда в Одессе…

Казалось бы, как Божий день ясно: Пушкин сообщает нам: «Вот как я жил тогда в Одессе…», но нет же, почти все советские редакторы вместо автора «подытоживают» роман и печатают:

Итак, я жил тогда в Одессе…

По какой же причине и зачем понадобилось изменить написание ясных последних слов романа, отредактированного самим поэтом, увы, не обнаруживается.

И наконец, о смешном, забавном, а вернее, просто похабном.

Цитируем строки из «Андрея Шанье» и стихотворения «Паж или пятнадцатый год».

…В объятиях твоих

он сладко отдохнёт.

Так буря мрачная минёт!

Пятнадцать лет мне скоро мu’нет;

Дождусь ли радостного дня?

Именно так – и только так! – должно быть напечатано, если ты не хулиган и не хочешь нанести вред. Но без зазрения совести это всё ныне печатают и без ударения, и без ё. Обнаружилось, что в XIX веке в «Андрее Шанье» печатали минёт.

Принципы: «Всё для блага читателя!» и «Прочь эгоизм редактора и издателя напечатать попроще, да с плеч долой!» – должны победить.

Созданная корифеями графическая система русского правописания позволяет нам, вооружённым компьютерами, использовать не только все надстрочные знаки: ударение, букву ё, но для показа ударения, а возможно, и иных нюансов произношения или интонации использовать также курсивное начертание гласной буквы среди прямого текста и прямое начертание среди курсивной строки или подчёркивание гласной, что уже практикуется при издании поэзии XVIII–XIX веков. Есть и другие возможности оживить, и вполне законно, нынешнюю нашу унылую строку с длинными словами. Загляните в книгу на допетровской кириллице, и вам станет ясно, чтo мы потеряли.

Можно было бы ещё и ещё приводить примеры уродования редакторами текстов А.С. Пушкина и других великих поэтов орудием орфографии и пунктуации, когда, например, убраны заглавные буквы (Муза, Охтенка, Немец, по-Французски и др.), напрочь сметены почти все авторские ударения, стоявшие в изобилии до 1918 года, в том числе и в односложных словах (кaк, чтo), восклицательный знак заменён на точку, многоточие из пяти точек недрогнувшей рукой сменено на три точки и тому подобное.

И повторим вслед за многими знатоками этой проблемы: Д.С. Лихачёвым, И.А. Ильиным, Вяч. Ивaновым, Ю.М. Лотманом, В.В. Набоковым, А.И. Солженицыным и другими – слепое следование канонам современной орфографии и пунктуации, пренебрежение особенностями старинного правописания, его бездумная модернизация ведут к утрате достоверности дореформенных (до 1918 г.) текстов.

Трезво же взглянуть на происходящее в русской грамматике, орфографии, пунктуации и графике кое для кого из стоящих у руля в филологических науках в России означает, увы, пресловутое, а то и трусливое: «Не могу поступиться принципами».

А ведь давно уж пора действовать!

Виктор ЧУМАКОВ

Виктор ЧУМАКОВ