Столетие выхода в свет знаменитой книги Освальда Шпенглера «Закат Европы» (первый том вышел в 1918 году, второй в 1923-м) вызвало широкий резонанс на Западе. Эта блестяще написанная книга всегда была лакомством для интеллектуалов, но в общественном пространстве она вызывала скорее чувство дискомфорта: и европейцы, и тем более американцы (книга Шпенглера в оригинале называется «Der Untergang des Abendlandes», «Закат Запада», то есть относится не только к Европе, но и к Соединённым Штатам) всегда были настроены на волну оптимизма и если и приходили им в голову мысли о «закате», они старались их прятать от самих себя.

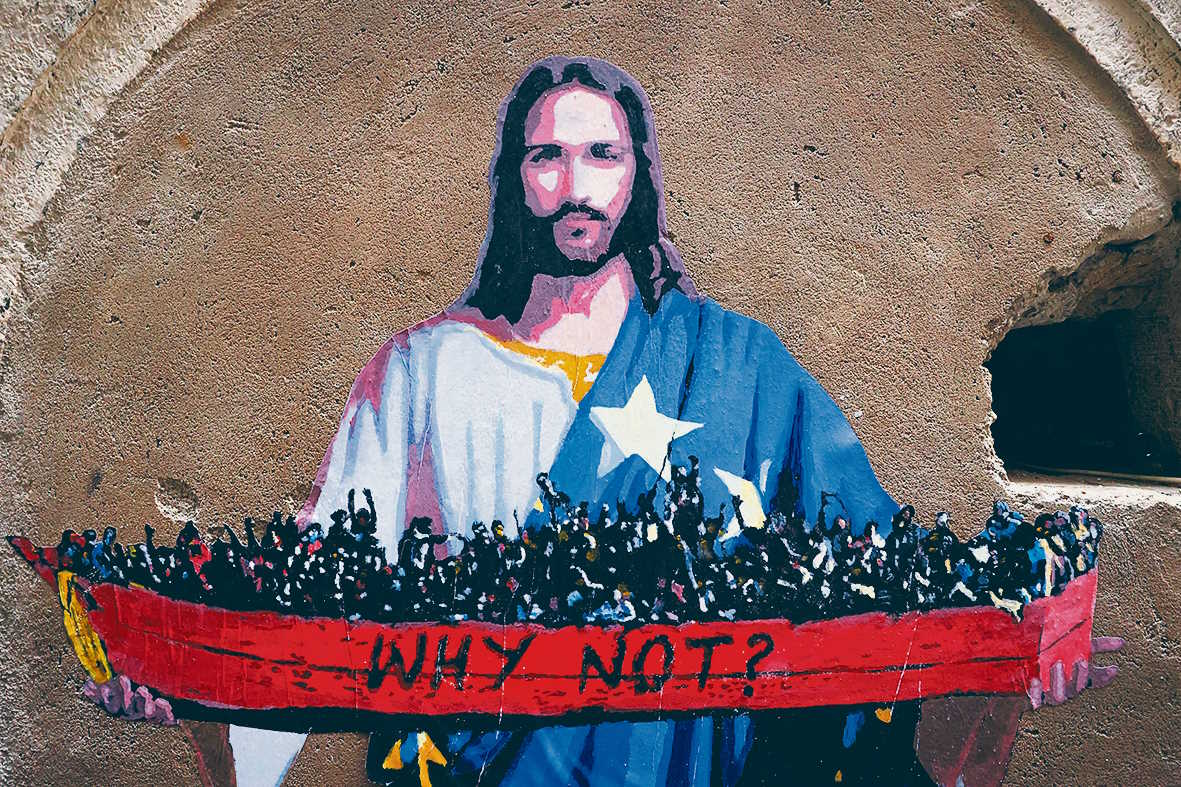

Но сегодня прятать становится труднее и приходится согласиться со Шпенглером: «оптимизм – это трусость». Все признаки «заката», им указанные, налицо и появились новые, Шпенглером не предвиденные. Европа утрачивает душу; её человеческие массы перемещаются, как дюны, расставаясь с прежним чувством оседлости; деляческая трезвость вытесняет поэзию где только можно; город, впитывая энергию деревни, убивает её и становится вместилищем всех пороков и радикализмов разного толка; в политическом плане демократия подменяется олигархией или охлократией, или же тем и другим вместе. Что Шпенглеру трудно было предвидеть, это скорость распространения бед, замеченных им в начальной стадии: упадок образования, немыслимый в его время; легитимация извращений, включая самые мерзкие; вторжение разнообразных иноземцев, которые, как считают, готовят Западу пятаки на глаза; невзгоды «морфологии» (внутреннего устройства и внутреннего здоровья цивилизации).

Совсем невозможно было предвидеть, какова будет на Западе глубина падения. «Взятую» глубину можно назвать словом «обезумливание» (термин М. Эпштейна, переселившегося в США). Ранний либерализм, «юноша бледный со взором горящим» обещал всем всё и, надо признать, кое-чем обогатил быстротекущую жизнь. Нынешний, с лицом Джорджа Сороса, не ведая, что дальше делать с идеей свободы, которая освобождала, а после стала освобождённое разрушать, перенацелил её на венец творения. Теперь человек призывается «выйти из себя», по своей свободной воле превратиться в существо другого пола или даже... в животное (пока только психически, но кто знает, быть может, в дальнейшем удастся хирургически приблизить человека, например, к волку или свинье).

В природе закаты бывают, как известно, разных расцветок, иногда восхитительно красивых. Самый печальный закат – синий. (Говорят, на Марсе все закаты синие, что как-то соответствует пейзажу – угрюмой каменистой пустыне). И нынешний «закат Запада» в цветовом решении, конечно, – синий.

О европейском гении можно сказать словами Тютчева:

Для вящего паденья

На высшую вознёсся он ступень.

Высшую – в смысле культуры. Современный евро-американец в массе своей уже плохо помнит, откуда он свалился (когда в «Севильском цирюльнике» выходят на сцену Розина в мини-юбке и граф Альмавива в рваных джинсах и с бутылкой чего-то в руке, понимают ли они, что поют?), и часто заискивает перед теми, кого недавно ещё называл дикарями. В то же время политики Запада, когда это бывает к месту, козыряют старыми грамотами на благородство, пытаясь оправдать ими потуги диктовать свою волю другим.

Но что думают в эти дни об упадке мыслящие европейцы и американцы? Совет Шпенглера «мужественно идти ко дну» мало кого может увлечь (тем более что и сам Шпенглер позднее высказывал мнение, что Европу может спасти, например, «возвращение цезарей»). Почти каждый, кто комментирует его книгу, старается увидеть какой-то свет впереди. Бельгийский историк Давид Анжель (Engels) пишет в своей книге «Что делать» (на её обложке – горящий Нотр-Дам), что европейское общество спасти уже нельзя, но надо «обеспечить выживание идеалов, которые его вдохновляли». Близкая точка зрения – у президента Европейской дипакадемии Ирнерио Семонаторе: европейская культура ещё сохранит какое-то время «разнообразие и богатство выражений», но после не погибнет, а «растворится» в других культурах. Впору назвать такой прогноз кисло-сладким.

С началом СВО коллективный Запад как будто встряхнуло. Они и раньше смотрели на нас косо: по всем признакам русские принадлежат к европейской семье народов, но почему-то ведут себя «не так, как следовало бы». И упорно не хотят «закатываться». Нельзя игнорировать, что некоторые признаки упадка есть и у нас, но у нас есть и сила сопротивления упадку, какой нет в Европе (она есть в Соединённых Штатах, на республиканской, условно говоря, половине, но и там она по моему впечатлению идёт на убыль).

Эрнест Ренан после поражения Франции в войне с Пруссией 1870 года то ли в шутку, то ли всерьёз предложил «насолить» немцам, заразив их культурой декаданса (очагом которой был тогда Париж). Вероятно, подобную стратегию избрал Запад в отношении России, точнее, те на Западе, кто догадывается, что культура декаданса ведёт к ослаблению национального организма, а дальше и к цивилизационной смерти. Нас заманивали свободой, разлучённой с удержем, и потому неминуемо ведущей к невесёлой развязке.

Смерть (цивилизационная) выступает на сей раз не в традиционном облике старухи с косой или чего-то ей подобного, но в маске игривой, озорной соблазнительницы, обещающей какие-то забавы впереди.

В той гамме чувств, которую, как представляется, испытывает коллективный Запад в отношении нас, есть и стремление взыграть духом, внести огонёк в своё полупотухшее существование, утвердиться перед миром и перед самими собой в теперешних своих «ценностях». Война для них – своего рода афродизиак.

Вернёмся к книге Шпенглера. Уже при появлении 1-го тома было замечено (в сборнике 1922 года «Освальд Шпенглер и Закат Европы», с участием Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и Ф.А. Степуна), что представление о происходящем упадке западной цивилизации имело место уже у славянофилов и у Достоевского, высоко ценивших «старые камни» Европы, но видевших и то, как «вороньё кружит» над головами западных соседей. Близким русским мыслителям было и шпенглеровское поэтико-драматическое объяснение исторического процесса – через физиогномику, через непосредственные впечатления и интуитивные озарения. И то, что он пользуется живыми понятиями (не высохшими терминами), которые на Западе считаются ныне «фетишистскими», такими, как «судьба» или «душа».

Главный недочёт у Шпенглера – в непонимании роли христианства в истории: оно у него как бы распадается на части, каждая из которых существует внутри определённого культурного организма и слишком от него зависит. На эту ошибку Шпенглера указал знаменитый английский историк Арнольд Тойнби: он тоже был «циклистом», то есть считал обязательным для каждой цивилизации – не исключая европейской! – прохождение пути от рождения, через расцвет, к упадку, но видел, что христианство «перешагивает» через все «морфологические» беды.

Между прочим, Тойнби высоко оценил роль Российской империи как творческой силы в истории (Британской империи, «разорванной» морями и потому слишком разношёрстной, он присудил более низкий балл). Ветерок в спину нынешней России! Вот только я не нашёл у Тойнби понятия «Катехон». Употреблённое однажды ап. Павлом (2Фес. 2:7) оно означает «Удерживающий теперь» и до конца времён – от наплыва зла в мире. Высший смысл империи – в том, чтобы отвечать понятию «Катехон». Это задание духовного содержания, которое взмывает над законами морфологии, каковые суть природного происхождения. Дело за малым – быть достойным этого задания.

Юрий Каграманов, философ, Москва