Наш первый поезд как минимум на три года старше первой государственной железной дороги. И промышленные грузы русская «чугунка» начала перевозить гораздо раньше, чем пассажиров. А создавали первую паровую машину, которая начала курсировать по ней, настоящие самородки – Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы, отец и сын.

Они были потомственными крепостными крестьянами, хотя уже отец Ефима Черепанова не сеял хлеб, а трудился рабочим на одном из демидовских уральских заводов. Будучи признанными мастерами, они оставались в крепостной зависимости от хозяев. Ефим Черепанов проявил талант мастерового ещё мальчишкой. Когда один из опытных мастеров выбросил негодный замок – он подобрал его и ловко починил. Мастера обратили внимание на парня–золотые руки. Немного подучившись, он стал «мастером слесарных дел при плотинном смотрителе». Это означало, что он участвовал в производстве заводских механизмов. В 1810-х Ефиму Алексеевичу удалось открыть при Выйском заводе специальный цех для ремонта и изготовления разнообразных механизмов для всех тагильских предприятий. Ему во всех делах уже помогал сын Мирон. Отец научил того черчению, арифметике и грамоте, приобщил к механике.

К 1820 году на счету Черепанова-старшего имелось немало изобретений: он с помощью сына Мирона создал две первые паровые машины русской конструкции, приводившие в движение мельницу и токарный станок. Через десять лет главным механиком уральских заводов уже считался Мирон Черепанов.

После успешных испытаний чудесной паровой техники, которую создавали Черепановы, их хозяин – Николай Демидов – принял решение отправить своего самого опытного механика в Англию для изучения особенностей производства и применения паровых машин. Ефим Алексеевич побывал в Лондоне и в Лидсе, на угольных копях. Британцы держали в тайне многие технические секреты и не давали русским бородачам ознакомиться с чертежами. Но и зрительские впечатления значили много: именно там наш мастер впервые увидел паровую машину, которая шла по рельсам и перевозила грузы. Русский самородок так описал эту диковинку: «Смотрел паровую машину Меррея. Машина сия зело диковинна, но для нас она негожа по той причине, что аглицкие мастера хошь и скоры до дела, но машины их служат недолго, а потому часто стоят в ремонте». Он не случайно критиковал британских мастеров: Черепанов с помощью сына уже разрабатывал схему своей будущей рельсовой паровой машины, которую прозвали пароходом.

В 1833 году в Англии побывал и Мирон. Там он наблюдал в действии пассажирские и товарные паровозы – и, вернувшись домой, сразу принялся за создание отечественной пароходной машины, способной бегать по рельсам. Управляющий Медным рудником Нижнетагильских заводов Фотий Ильич Швецов – выходец из мастеровых – поддержал эту идею. Там и начали строить первое в нашей стране рельсовое полотно – от «чиста поля» до здания Выйского завода. Конечно, это была не государственная, а частная дорога длиной меньше километра, 400 сажен, 854 метров. К паровозу прицеплялся «фургон» и «приличная повозка для всякой поклажи или для пассажиров в числе 40 человек». Местные жители с удовольствием по праздникам катались в повозке, прицепленной к пароходу.

Для рельсов Черепановы предложили использовать чугун – он был и дешевле, и крепче железа. Они же предложили и ширину колеи – 1645 мм. Значительно шире того, что Мирон Ефимович видел в Англии. Прежние русские конные чугунки были тоже гораздо уже. Для своего парохода Черепановы разработали оригинальный механизм обратного хода. Их первый пароход возил составы весом до 3,2 т со скоростью от 13 до 16 км/ч. Возил, конечно, на короткие расстояния, но регулярно. Запас горючего (древесного угля) и воды находился в «особом фургоне».

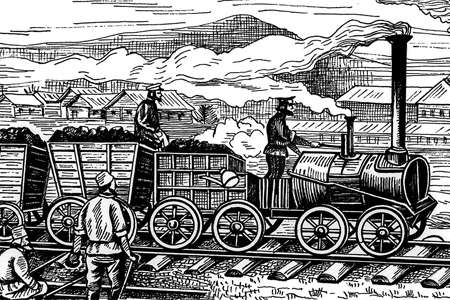

Первый отечественный паровоз Черепановых. Гравюра

РИА НОВОСТИ

Вскоре Ефим и Мирон Черепановы разработали новую, значительно улучшенную версию своего сухопутного парохода. «Пароходный же второй делижанец уже совершенно отстройкою кончен», – говорилось в заводском рапорте в марте 1835 года. Этот экземпляр отличался большей надёжностью и мощностью – 43 лошадиные силы позволяли перевозить до 17 тонн грузов. Испытания прошли успешно, и для нового чуда российской техники построили железную дорогу, связавшую Выйский завод с Меднорудянским рудником, – около трёх вёрст. Пароход заработал вовсю – и действительно редко ломался. На руднике побывал цесаревич Александр Николаевич, путешествовавший по России и сохранивший восторженные впечатления об этой небольшой промышленной железной дороге. Правда, помогать Черепановым он не стал – даже не поинтересовался судьбой механиков. Власти твёрдо сделали ставку на импорт паровозов.

В честь черепановской чугунки одна из улиц Выйского посёлка с тех пор получила название Пароходной. За постройку этой дороги Мирону Черепанову в 1836 году дали вольную.

Россия стала первым «континентальным» европейским государством, разработавшим собственную модель паровоза, а не импортировавшим технологию из Англии. Когда Черепановы узнали, что для строящейся дороги из Петербурга в Царское Село будут закуплены паровозы английского производства, – они приуныли. Это был удар по гордости изобретателей.

После смерти Черепановых на несколько десятилетий про них забыли. Память о самородках-механиках возродилась только в ХХ веке, когда историков и писателей заинтересовала история заводов, история русских изобретений. Тогда имя Черепановых и стало в России нарицательным – и это справедливо. Когда мы хотим похвалить изобретательный ум или точные руки мастерового – мы вспоминаем создателей первого русского паровоза. Несправедливо другое: Черепановых иногда ошибочно называют братьями. Это грустно.

И всё-таки мастеров-первопроходцев Россия не забыла и не забудет. Особенно сейчас, когда в наш язык вошло немного корявое, но необходимое слово: «импортозамещение». Государству нужно лелеять, взращивать новых Черепановых – мастеров, изобретателей. И прославлять тех, кто стоял у истоков русских железных дорог. Они сделали первый шаг в создании современного транспорта. С Черепановых, с простых заводских мастеров, начиналась традиция, которую нельзя прерывать.

В Нижнем Тагиле есть памятник отцу и сыну Черепановым – замечательная скульптурная группа на высоком постаменте. Поклонимся им, самобытным изобретателям, творцам первого русского паровоза.