Железные дороги в ХХ веке стали не просто одним из видов транспортных коммуникаций. Вокруг них складывалась культура, возникали литературные и журналистские традиции.

О Турксибе в молодом Советском Союзе знал каждый. Великая стройка завершилась в 1930 году, по новой железной дороге пошли поезда – и вслед за ними в почти средневековый край нагрянула большая индустрия. Магистраль заработала, а значит, о её жизни требовалось рассказывать тысячам читателей, которых интересовало всё, что связано с Турксибом.

В августе 1933 года в ЦК приняли решение: создать политотделы на железнодорожном транспорте. Что оно означало? Не в последнюю очередь это дало толчок развитию прессы. При политотделах непременно открывались газеты, а их корреспонденты быстро становились настоящими знатоками железных дорог, их проблем и побед.

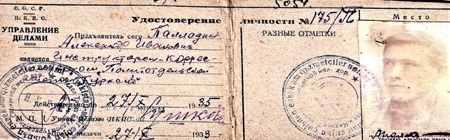

Одним из таких репортёров оказался Александр Иванович Палладин – молодой журналист, собиравшийся поступать в Литинститут, который вот-вот должен был открыть свои двери для студентов. В 1933-м «Комсомольская правда» командировала литературного сотрудника в газету «Турксиб», которая базировалась в скромной двухэтажной Алма-Ате. Полистаем его воспоминания – бесценные свидетельства о прошлом, куда заглянуть за неимением машины времени можно только с помощью таких очерков.

ДМИТРИЙ ДЕБАБОВ/ ИТАР-ТАСС

Представитель «Комсомолки» стал старшим инструктором-корреспондентом. Это означало не только писать самому, но и готовить рабочих корреспондентов из профессионально непрофильных кадров: паровозников, движенцев, путейцев. Первый выезд журналиста состоялся на станцию Аулие-Ата (позже Джамбул, ныне – Тараз) – крупный железнодорожный узел Турксиба, центр одного из трёх отделений дороги. И Палладину сразу удалось создать коллектив рабкоров – казахов и русских. «Мы стали друзьями, с наслаждением работали над коллективной корреспонденцией. Она появилась в первом номере политотдельской газеты и заняла целый разворот. «Ударил первый гром!» – говорили на Турксибе. Мои рабкоры сразу почувствовали, какую силу они представляют».

Вскоре свой участок трассы Палладин уже знал лучше большинства машинистов. «Незамыленный» глаз журналиста быстро замечал самые острые проблемы Турксиба. В первую очередь – дефицит грамотных специалистов. Это касалось всех профессий. Несмотря на громкую славу трассы, железнодорожники-профессионалы на Турксиб не стремились, как правило, в те годы туда отряжали «лучших из худших». Как писал Палладин: «Протяжённость магистрали была огромной – две тысячи километров. И всюду, буквально на каждой дистанции, хозяйничала дикая, вернее, преступная безответственность, недисциплинированность. В канун освоения Турксиба Наркомат путей сообщения обязал руководителей всех железных дорог страны направить на новую магистраль кадры опытных работников. Но с хорошими людьми расставаться никто не желал. Вот и потянулись косяком на Турксиб штрафники: бракоделы, аварийщики – от рядовых работников до командиров производства. Вдали от обжитых центров, на огромных просторах они чувствовали себя вольготно».

Так не могло продолжаться долго. Спасти положение удалось благодаря всё тем же политотделам и прессе. Люди, преданные Турксибу, не просто «затыкали дыры», они принципиально меняли положение дел на дороге. Заботились о повышении квалификации работников, старались привлечь на трассу способных новичков… Годы спустя Александр Иванович рассказывал: «Не в кабинетах управления Турксиба, а на самых трудных участках дороги действовали руководители политотдела. Они находили и любовно взращивали передовых людей производства. Славу о трудовой доблести лучших железнодорожников наша газета разносила по всей магистрали.

Вспоминаются машинисты – русский Сергей Мастюков и белорус Михаил Мартыневич. Первый водил скорые поезда, второй – тяжеловесные товарные. Когда 26-летний комсомолец Мастюков останавливал на станциях экспресс, можно было сверять часы: точен он был до секунд. На севере Турксиба в бураны и лютую стужу уверенно водил маршруты Мартыневич. В очерках об обоих я стремился вскрыть анатомию их виртуозного мастерства, их постоянных удач».

И в 50-градусный мороз, и в изнуряющий зной журналист колесил по своей «империи», проезжая сотни, тысячи километров, встречался с людьми, доискивался правды. Писать приходилось ночами. Как облегчил бы жизнь репортёрам того времени современный интернет, но… о такой технике в тридцатые годы прошлого столетия можно было узнать только из фантастических романов. А Палладину приходилось действовать так: «Часа в три ночи я спрыгивал с подножки служебного вагона, стучался в помещение телеграфа. С пометкой «срочно» летели по проводам мои корреспонденции. Иной раз они составляли четверть, а то и треть свежего номера газеты».

Однажды ему довелось отправиться в трудный и срочный путь на дрожках, в которые запрягли. верблюда. В степи, по жухлой траве, «корабль пустыни» двигался легко и невероятно быстро. Но вдруг возница прервал свою протяжную песню. Вглядевшись в небо, он с тревогой сказал: «Буран будет. Надо назад поворачивать». Палладин отказался наотрез. «Ну, тогда держись крепче! Знаешь, какие бывают ветры в степи? Паровозу не справиться! Как-то зимой поезд остановился в пути. Старший кондуктор решил узнать, в чём дело. Слез с тормозной площадки и направился к машинисту. А на кондукторе – семь одёжек. Ветер сбил его с ног да и покатил, как мячик, в степь. Всей поездной бригадой бросились на выручку… Едва спасли». Нечто подобное разыгралось и в тот вечер, но верблюд всё-таки доставил их до пристанища директора типографии. Там журналист довёл до необходимого финала свою работу. И старался он не напрасно. К каждой публикации тогда прислушивались, постепенно на железнодорожный транспорт обратили пристальное внимание все газеты страны.

Остаётся с нами память об уникальных локомотивах разных лет, многие из них стали символами прогресса, а ныне напоминают о великом прошлом. Однако нельзя забывать и тех, кто писал о железных дорогах, кто работал в постоянном режиме перенапряжения – как на фронте. Одним из летописцев Турксиба был молодой корреспондент Александр Палладин. После работы в Казахстане ему была суждена долгая жизнь в словесности, в журналистике, не оставлял он и железнодорожную тему. О Турксибе не забывал, рассказывал о нём с улыбкой и теплотой. Так бывает, когда молодость журналиста совпадает с молодостью страны и магистрали.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»