Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

«Жизнь моя ординарна. Но литературная судьба необычна и поучительна». Эти слова могут послужить эпиграфом к биографии Льва Гумилевского – старейшего советского писателя, автора множества романов и многочисленных рассказов, ставшего зачинателем и основоположником нового литературного направления – научно-художественной прозы. В разгар Великой Отечественной войны вышла в свет одна из главных его книг – «Железная дорога». Поразительное научно-популярное произведение, один из лучших образцов этого непростого и важного жанра.

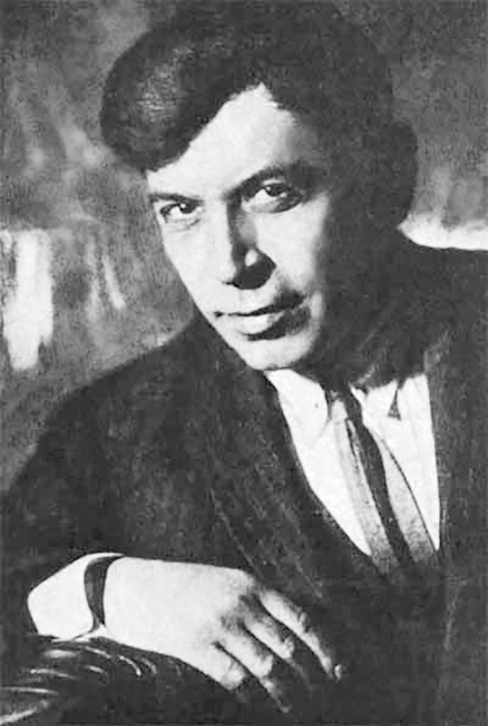

Лев Иванович Гумилевский родился 135 лет назад в Актарске в многодетной разночинной семье. Они рано остались без отца, испытывали нужду, но будущий писатель отлично учился, с серебряной медалью окончил Саратовскую гимназию. Увы, из Казанского университета его исключили за… «невзнос платы» – учёба на юридическом факультете молодого человека интересовала мало. К тому времени он уже был увлечён литературой, был членом творческого сообщества «Многоугольник», писал стихи, зарабатывал на хлеб журналистикой.

После Гражданской войны Гумилевский переехал в Москву. Его роман «Собачий переулок» стал сенсацией 1927 года. Остросюжетное повествование о свободной любви упрекали в аморальности, но оно принесло автору громкую известность. Ко всему прочему Лев Иванович оказался великолепным знатоком техники – увидевшие через какое-то время свет его книги «Рудольф Дизель», «Густав Лаваль», «Творцы первых двигателей» считались каноническими для молодых инженеров, физиков, технологов. Максим Горький почувствовал в Гумилевском талант популяризатора науки – и угадал...

Писатель досконально изучил историю стальных магистралей – поскольку считал железные дороги основой индустриализации и наиболее ярким примером того, как технические открытия служат людям. С середины 1930-х он собирал материалы по истории железных дорог, из которых родилось три книги. Нужно было давать ответы на вопросы, которые могут возникнуть у читателей – от пытливых школьников до профессионалов. Как, например, проводятся изыскания будущих трасс? Как строятся железнодорожные линии, мосты, виадуки? Как менялись за сто лет локомотивы? Какой станет железная дорога в скором и отдалённом будущем? Писать об этом следовало основательно, но в то же время так, чтобы книгу с интересом читали и школьники, и инженеры.

В Наркомате путей сообщения просветительские проекты Гумилевского всячески поддерживали, помогали писателю консультациями, устраивали ему поездки по стальным магистралям страны. В 1937 году вышла его монография «История локомотива», написанная занимательно и в то же время с пониманием технической проблематики. Очерки, посвящённые паровым машинам, паровозам и тепловозам, быстро завоевали читательскую аудиторию, а Лев Иванович уже погрузился в ещё более масштабное исследование.

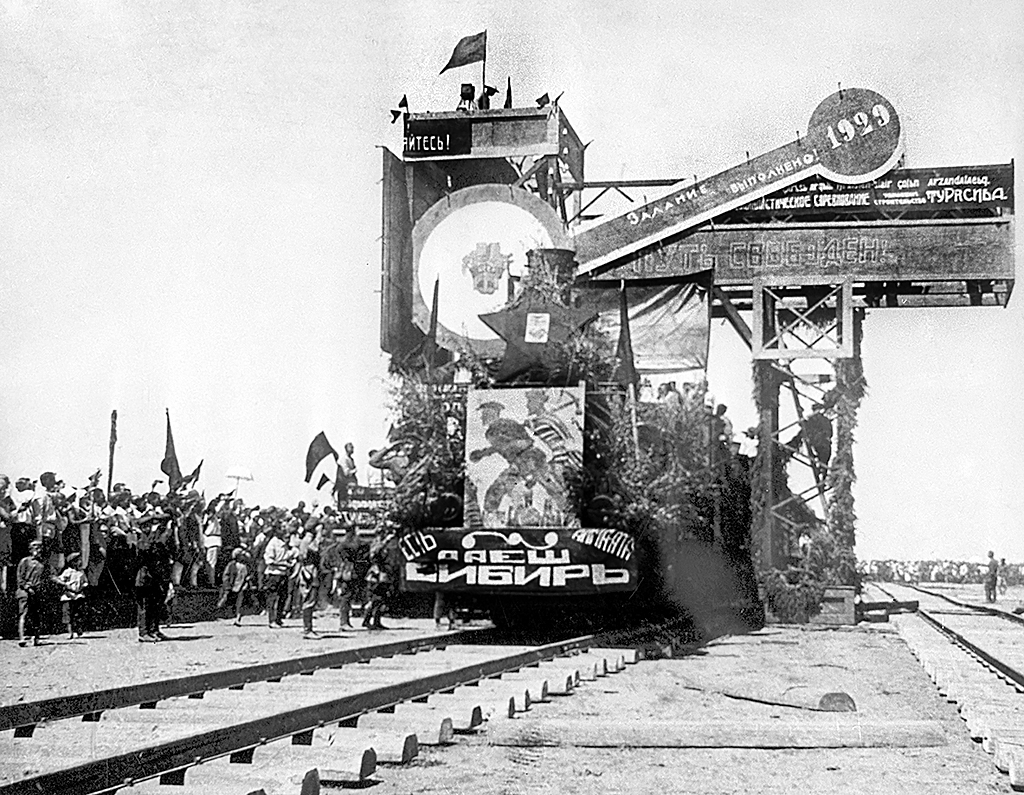

Свою «Железную дорогу» он начал с обзора технических изобретений, которые можно считать предтечами локомотивов и железных дорог. С самоходных тележек Леонардо да Винчи и других гениев далекого прошлого. Писатель не забыл о достижениях русских механиков, конструкторов-самоучек – таких, как Ефим и Мирон Черепановы, создатели одного из первых в мире паровозов, который в тогдашней России называли пароходом и за которым шла «приличная повозка для всякой поклажи или для пассажиров в числе сорока человек». Для Гумилевского, как и для его читателей, было важно, что «нет такой области железнодорожного хозяйства, в которой русские инженеры не заявили бы о себе высокими достижениями творческой мысли, изобретательностью и опытом».

Особенно ценны для нас написанные по горячим следам событий страницы, посвящённые подвигам железнодорожников в первые годы Великой Отечественной. Казалось бы, по жанру эти репортажные отрывки – из другой оперы. Но их автор не мог не рассказать о том, как трудятся и сражаются железнодорожники в прифронтовом краю. Эти рассказы бесценны. Гумилевский пишет вроде бы скупо, почти без эмоций, однако каждый эпизод показывает, с какой отвагой трудились железнодорожники в годы войны, насколько изобретательно и решительно они действовали.

Приведём лишь один из многих сюжетов: «На станцию Ворошилов прибыл порожний маршрут. Требовалось задержать его не менее чем на пять часов, для того чтобы произвести необходимый ремонт. Но в грозные дни время не терпит! И вот плотники вагоноремонтного пункта Архипов и Очертин вместе с поездными мастерами Курятниковым и Савиновым придумывают нечто небывалое: произвести ремонт во время движения поезда. Погрузив инструменты и материал, они принялись за дело на ходу. По пути к составу прицепили ещё двадцать платформ, требовавших ремонта. Вагонники бессменно проработали по 16–20 часов и доставили совершенно исправный состав точно по графику к месту назначения. Работа была большая. В пути вагонники собрали 15 бортов у платформ, поставили 35 новых досок в полах вагонов, 57 бортовых стоек и 22 крючка…» В военных условиях, под обстрелом, ремонт дорог, вагонов и локомотивов нужно было производить быстро и точно, нередко – под огнём. Читая Гумилевского, мы отдаём долг памяти этим «незаметным героям». Таким, как мастер Терёхин, чья бригада в годы войны меняла колёсные пары за 27 минут при норме в 3 часа. Как слесарь Чумуридзе, который изобрёл приспособление для ремонта насосов, оно помогло сократить время работы в пять раз. Мы даже не знаем имена этих героев, но благодаря Гумилевскому помним хотя бы их фамилии…

После окончания войны во второе издание книги Гумилевский добавил сюжеты 1944–1945 годов, включая историю ленинградской Дороги Победы. Вскоре вышел и наиболее популярный труд выдающегося популяризатора науки и техники – «Русские инженеры». Среди героев этой книги не только изобретатели XVIII–XIX веков, но и выдающийся теплотехник академик Сергей Сыромятников, создавший теорию топочного процесса паровозных котлов. Его труд «Тепловой процесс паровозов», получивший международное признание, помог конструкторам спроектировать лучшие локомотивы 1940-х годов. Гумилевский пишет «просто о сложном», рассказывая об открытиях Сыромятникова в области паровозной теплотехники.

В 1957 году появился новый сборник очерков исследователя – «Тепловозы». В СССР наступало время дизельных локомотивов. И летописец истории железных дорог снова написал полезную и увлекательную книгу, на страницах которой переплетались прошлое, настоящее и будущее.

Увы, давненько у нас в стране не выходили столь добросовестно и ладно скроенные научно-популярные исследования. Нужно осознавать, как важны для индустрии талантливые популяризаторы, открывающие своим творчеством мир технических новинок для будущих инженеров. С таких книг нередко начинается путь в науку, путь в профессию.