Игорь Панин

Существуют общепринятые литературные критерии. Есть правила подачи художественного материала. Давно выработана культура восприятия текстов. Но всё это перестаёт работать в экстремальных ситуациях. Например, во время крупномасштабной войны, серьёзно влияющей на жизнь государства. Слом социальных устоев отражается и на словесности, законы которой ещё вчера казались незыблемыми. И тогда о себе могут заявить те, от кого это трудно было ожидать, кого и писателями-то не считают. Таков, например, участник СВО Анатолий Давыдчик, выпускающий свои повести (по жанру это именно повести) отдельными книжечками. Все эти издания строго 18+. И людям особо впечатлительным и со слабой психикой я бы их однозначно не рекомендовал.

Обойдёмся без жёстких цитат, но вот типичный образец его прозы: «Глядя на нашего штатного медика… Короче, я сказал так: «Братка, если со мной не дай бог что, то я из последних сил, но тебя завалю, ибо чтобы нефиг…» Литературный критик здесь обязательно поморщится, скажет, что не хватает отделки предложений, имеются неоправданные жаргонизмы, бросаются в глаза лишние слова. И следует признать некоторую справедливость подобной оценки. В то же время нельзя не отметить, что повествование ведётся в том самом стиле, который наиболее близок окопной аудитории.

Есть такое просторечное слово-выражение, появившееся не так давно для обозначения реакции на какие-то события, – «заходит». Так вот, если начистоту, то книги Давыдчика очень даже заходят воюющему контингенту. Это обычно невзыскательная публика, ей не нужны долгие философские диалоги о войне, подробные описания баталий, детализация, размышления о бренности всего сущего. Зато она с удовольствием прочитает о своём нелёгком ратном труде, о постоянных обстрелах, о нехватке боекомплекта, о глупости командира (а он, может, вовсе не дурак), о жадности повара (хотя тот далеко не скуп и накладывает мяса всем поровну), о некомпетентности начмеда (в то время как этот может оказаться вполне опытным специалистом).

Разумеется, такие истории с большой вероятностью будут щедро приправлены крепкими словечками и выражениями. И дело не в отсутствии цензуры, не во вседозволенности или нарочитом хулиганстве. Просто на войне свои порядки и свой уклад. Ты можешь следить за своей собственной речью, но ты не можешь запретить другим людям ругаться, особенно в тяжёлой ситуации (а лёгких там практически не бывает). Писатель, подготавливающий свою прозу для журнала или издательства, будет всячески избегать нецензурщины. Но сочинитель, ориентирующийся на воинский контингент, издающий за свои деньги непритязательные книжки-брошюрки, скорее специально оставит мат на страницах.

Мы привыкли к тому, что о войне пишут непременно квалифицированные прозаики, публицисты, документалисты. При этом как-то упускается из виду, что о ней нередко пишут и солдаты. В прежние времена «народные» сочинения не получали широкого хода, оставаясь в дневниках, записных книжках, рукописях. Всё это в итоге терялось или шло на растопку. Мемуары высокопоставленного военачальника имели немалые шансы стать бестселлером, тем более что над ними работали профессиональные редакторы и журналисты. А кого и когда интересовали записки простого солдата с его матюками и портяночными жалобами?

Однако времена изменились. Цифровая революция происходит прямо сейчас, в наше время. И любой человек, способный дотянуться до клавиатуры, может вынести свои литературные опыты на всеобщее обозрение. Насколько они будут профессиональны – другой разговор. На первом месте часто стоит информационная составляющая. И она порой очень важна для определённой категории читателей. Нашёл таких, – значит, твои сочинения будут востребованы. Некоторым людям не нужен многогранный Лев Толстой, которого они, может, никогда не читали и уже не прочтут. А «правда с передовой», не вполне отредактированная, непричёсанная и зачастую намеренно грубая, отвечает их запросам.

Речь тут не о столько о понижении планки худлита, сколько о параллельном литпроцессе, в котором автор ставит перед собой упрощённые задачи. Сто лет назад фотографирование было искусством. Пятьдесят лет назад среднестатистический обыватель, купив фотоаппарат, мог заделаться фотохудожником. Сейчас же, когда каждый смартфон обладает функцией фотоаппарата, снимают практически все – от детей детсадовского возраста до глубоких стариков. Понятно, что большинство этих снимков не имеет художественной ценности, но они несут необходимую людям информацию.

Мнится мне, нечто подобное происходит и с литературой. Развитие информационных технологий и продолжающаяся около четырёх лет спецоперация только обнажили скрытые до поры процессы. Давыдчику нет нужды придумывать сюжеты и работать над стилем. Он находится в эпицентре событий и просто фиксирует то, что видит и слышит: «Расположение отряда было непонятным. Так называемая комендатура – в одном месте, штаб – в другом, а основная часть отряда вообще на войне… Отряд делился чётко на зеков и на вольняшек, хотя по недоразумению последних именовали специалистами. Вопрос только, специалистами чего. Потому что уровень знаний и подготовки у них был, мягко говоря, ниже плинтуса».

В какой-то мере его тексты похожи на дневниковые записи, когда писатель не имеет возможности приступить к работе и наспех фиксирует разные истории, дабы потом вернуться к ним в более благоприятной обстановке и довести до ума. То же самое касается орфографии и пунктуации – во всех книжках они авторские, а не корректорские, что порой усложняет чтение, но придаёт этим сочинениям некоторую специфику. С другой стороны, вряд ли стоит упрекать человека, находящегося на фронте, в том, что он недостаточно отделывает свои тексты. Однако что-то мне подсказывает, что он не стал бы шлифовать свою прозу и в домашних условиях.

Но что здесь важно, в чём одна из главных изюминок – непосредственные участники боевых действий имеют возможность прочитать о себе, о своих приключениях и злоключениях. Что называется, утром – в куплете, вечером – в интернете. А кто-то затем и в книге. Ну вот как тут: «Комендант Пахан вместе с Рифом упылили в соседний город, как было сказано, за гуманитаркой, но оно и к лучшему. Зато вместо них носился Клык; он, как и некоторые другие комендачи, был из «бывших». Да, хорошо устроились, подумалось мне. Но зеки – они тоже разные, пусть живут».

Отметим, что Анатолий Давыдчик (позывной Лис) не просто боец спецоперации, он ещё прошёл сапёром две чеченские войны, служил в знаменитой «Бешеной роте», был удостоен ордена Мужества и других наград. Поэтому в его повестях причудливо переплетаются разные военные конфликты. Иногда даже не вполне понятно, какое конкретно время он имеет в виду: «И тут выясняется, что участие в боевых действиях – это как волчий билет – никуда, заметь, никуда… Идти в охрану или тихо спиваться. А вокруг вот эти, при бабле, при всём, пока ты по горам бегал, они делали бизнес, и ты теперь лишний…»

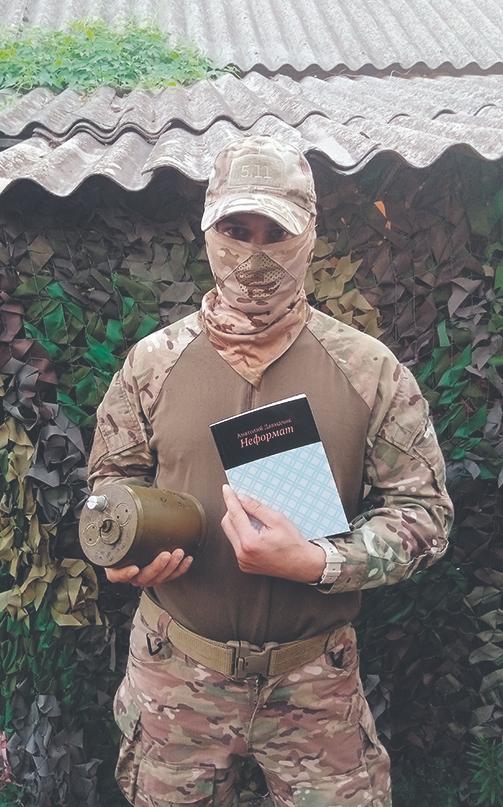

Можно долго спорить, для кого же всё-таки пишутся эти тексты. Но вот на фотографии мы видим молодого бойца, подписавшего контракт после прочтения одной из книг Давыдчика. Для журналов, газет и союзписательских сборников такой литературы вроде бы не существует. А ведь она всё-таки есть и пользуется определённым спросом. И оказывается, может даже сподвигнуть человека отправиться на войну добровольцем. Кто-то идёт на фронт после прочтения произведений Константина Симонова или Юрия Бондарева, а кто-то решился на этот шаг, вдохновившись книгой мало кому известного сапёра, воюющего за нашу страну с 1990 х годов и не имеющего никаких литературных регалий. И это, между прочим, факт, который нельзя перечеркнуть.