В ходе специальной военной операции выросли ожидания и даже требования граждан в отношении общественных наук. Действительно, философы, страноведы, социологи зачастую отстают от течения жизни. Проявляют себя редкие из них. Например, что касается философии, то впечатление, будто в общественном пространстве она представлена только Александром Дугиным. Замечания и критика звучали в СМИ и в адрес отечественной социологии. Что-то мешает обществоведам высказываться на опережение и в полный голос. Может, популярные СМИ их не замечают? Между тем учёные изучают актуальные проблемы действительности, заглядывают в завтра. Попытка найти ответы на важные вопросы бытия сделана в книге под редакцией академика РАН Михаила Горшкова, которая носит название «Стрела времени» в массовом сознании россиян: оценки прошлого, суждения о настоящем, представления о будущем». В канун Дня российской науки, отмечавшегося 8 февраля, «ЛГ» решила обратиться к Горшкову ещё и потому, что он является не только директором Института социологии ФНИСЦ РАН, членом Президиума РАН, но и нашим давним автором.

– Михаил Констнтинович, что, на ваш взгляд, обеспечивает ощущение единства и связанности времён?

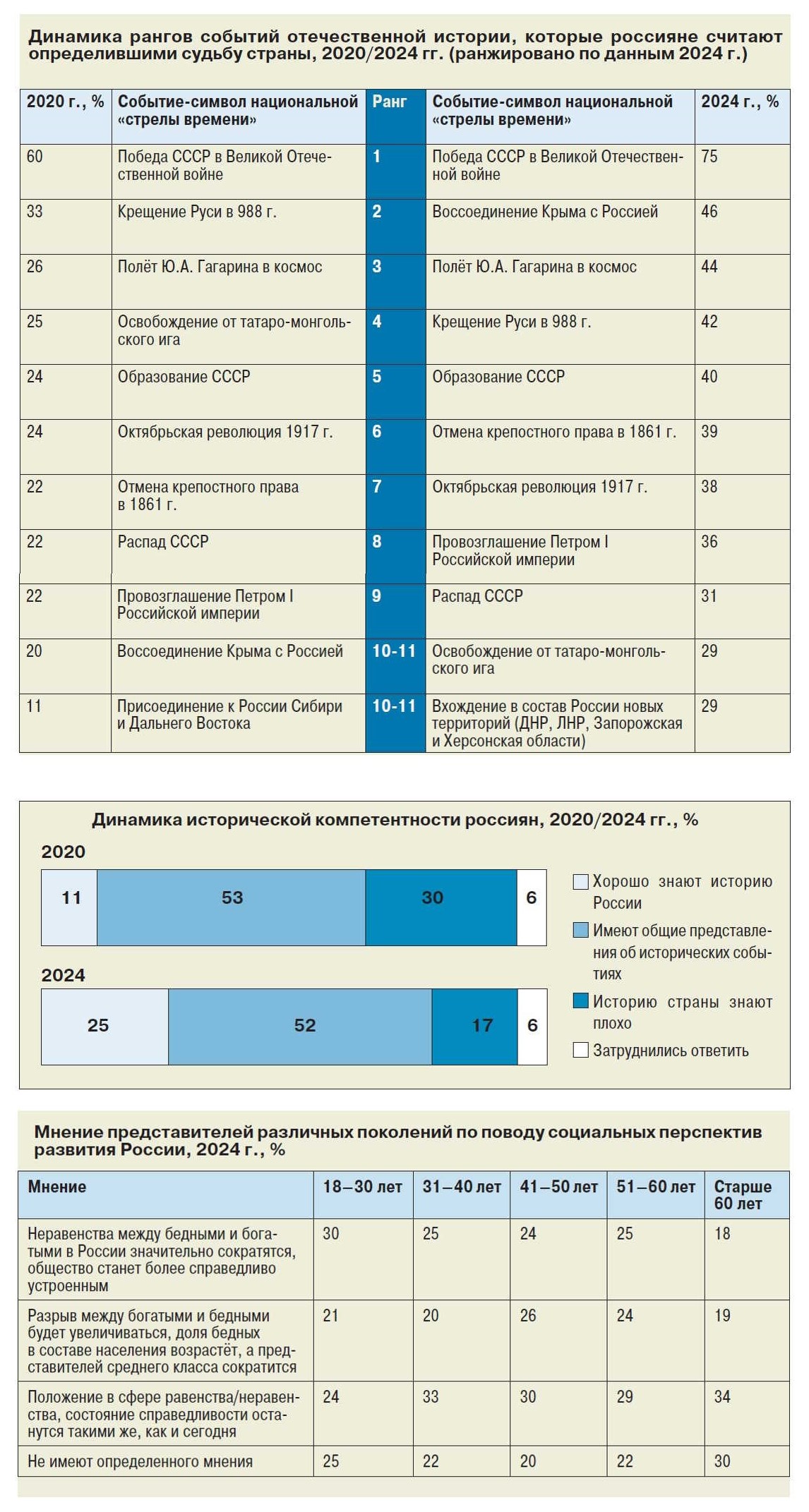

– Мне могут возразить, но исследования показывают, что много дают школьные и вузовские программы по истории, хотя к ним остаются претензии. Через сети молодёжь смотрит документальные фильмы по истории, появился телеканал «История», который пока не очень, как говорится, раскручен. До 2024 года среди источников знаний доминировали кино и телесериалы о прошлом. Много значат семейные предания, рассказы родственников, молодёжь всё больше влекут мемуары, историческая литература. Примечательно, и это показатель общественного настроя наших граждан, что подавляющее большинство выступает за суверенное развитие страны. И число их растёт. Кстати, в сравнении с патриотами среди приверженцев зарубежных практик в три раза больше тех, кто отечественной историей не интересуется.

Очень значимой, если так можно сказать, исторической скрепой является любая цепь событий, вследствие которых крепнет национальная консолидация перед лицом внешних угроз: это, прежде всего, победа в Великой Отечественной войне, образование СССР, воссоединение Крыма с Россией. В этом же ряду остаются события, подтверждавшие наш высокий международный статус, – первый полёт в космос, совершённый Юрием Гагариным, проведение сочинской Олимпиады в 2014 году.

Надо чётко сказать: катастрофизма в общественном сознании россиян нет. Они с оптимизмом смотрят в будущее, лишь 4% опрошенных допускают негативный вариант развития событий. Оптимизм основан не на абстракциях, а на понимании и поддержке планов национального развития. Их воспринимают примерно так, как ранее встречали планы, опираясь на которые страна выходила из нелёгких исторических ситуаций. Конечно, людей беспокоит, что дела подчас не соответствуют словам и вызовам времени. При этом примерно 78% россиян положительно оценивают курс продвижения. Но один из пяти сограждан (22%) считает, что страна идёт в тупик. Об этом также стоит задуматься: цифра не такая уж маленькая.

– Есть ли цифры, отражающие проблемы, которые граждане считают сейчас главными с учётом уроков нашей истории?

– Борьбу с коррупцией (59%), преодоление социального неравенства (48%), избавление от иллюзий, что «Запад нам поможет» (40%).

– Ясно, что многое теперь так или иначе связано со специальной военной операцией. Что замечает социология?

– Прежде всего СВО усилила среди россиян объединение вокруг флага, других символов Родины, вокруг нашей истории. Думаю, каждый замечает: слово «Россия» вытеснило или, вернее, вытесняет западные слова даже с одежды. Доля противников проводимой в стране политики снизилась до 10–15%. При этом очевидно: чем ниже оценка гражданами своего материального положения, тем выше критический настрой по всем аспектам жизни. Увы, так было и будет, и, конечно, власти обязаны это учитывать. В целом социально-психологическое состояние общества устойчиво и характеризуется минимальными показателями негативных настроений – от безразличия до раздражения и озлобленности.

– Вспоминаешь 1990-е, когда страну сплошь и рядом презрительно называли «Рашка»… Как всё выглядит сегодня?

– Явно выросла чувственно-эмоциональная привязанность к России. Даже у молодёжи превалируют уважение, гордость. Только каждый пятый испытывает по отношению к «этой стране» обиду, стыд или возмущение. Но утрата к ней в прежние годы доверия препятствует консолидации. Надо также учитывать, что негатив несут людям малая степень удовлетворённости состоянием здоровья и материальные трудности. Практикам нельзя это недооценивать.

– Что ещё меняется в мировосприятии россиян?

– Пять–десять лет назад «традиционалисты» заметно уступали «новаторам». Сегодня, можно сказать, имеется паритет приверженцев двух позиций, он продуктивен для сохранения самобытности страны в условиях XXI века, но и не позволяет застывать. Ещё одна важная подвижка: приоритет интересов страны и общества признаёт большинство, прежде всего люди среднего и старшего возраста. Однако, хоть с 2014 года число «индивидуалистов» падает, насаждавшаяся идеология и психология индивидуализма сказываются на умонастроениях и поведении заметной части молодёжи.

– К чему это может привести с учётом демографических проблем?

– О результатах не будем гадать, но имеющиеся данные говорят о необходимости усилить внимание и заботу, сделать более тонким подход государства именно к молодым «индивидуалистам». Мы ещё не достигли в полной мере положения, когда государство столь сильно, а люди так сплочены, что способны заботиться о каждом человеке. В этой сфере масса проблем, хотя в России в силу разных причин особенно сложно выживать в одиночку, не опираясь на социальную или национальную общность. Тут тоже замечаем изменения: растёт значимость приоритета интересов граждан страны в целом по сравнению с интересами людей «своей» национальности. Происходит поступательная сборка общества с учётом динамичных изменений окружающего мира, кристаллизации новой формы российской цивилизации. Три четверти россиян разделяют установку на ценностно-цивилизационный суверенитет страны, среди них представители разных поколений. Три четверти – это очень существенно.

– Особо громкие эксперты говорят о моральном кризисе, растущей нравственной пропасти между поколениями…

– Могу «экспертов», которых и сам слышу, разочаровать: о духовной межвозрастной пропасти, как показывают наши исследования, речи нет. Есть расхождения в некоторых подходах и оценках, но это естественно для всех времён. Ценностный транзит в социальном организме идёт подспудно, его логику заранее не понять. Казалось бы, «распалась связь времён», а изменившиеся исторические обстоятельства вызывают всплеск духовных ценностей, которые только что воспринимались неактуальными или даже анахронизмом. Социологические данные показывают: заметно повышается в духовном мире россиян значимость моральных ценностей. Например, люди чаще, чем десять лет назад, заявляют, что лучше не добиться успеха, чем переступить через моральные нормы и принципы. А ведь не так давно противоположная установка была едва ли не модусом вивенди (способом жизни) в нашем обществе или, по крайней мере, способом выживания.

– Чем напряжённее ситуация в мире, стране, чем стремительнее развиваются события, тем тревожнее у многих людей думы о будущем. Каким представляют его себе россияне?

– Образ будущего страны определяется отношением к выбранному Россией пути и поддержкой пророссийского или прозападного вектора развития. Половина сограждан, убеждённых, что страна движется в правильном направлении, смотрит в будущее с оптимизмом. Его разделяют только 3,5% россиян, считающих избранный путь тупиковым. Видение будущего преломляется через призму личных интересов, мировоззренческих установок и социальных чувств. Это говорит о возможности стабилизации социально-психологического состояния людей при нормализации общей ситуации, но свидетельствует и о риске депрессивных настроений при социальных и иных тяжких катаклизмах.

Скажу прямо: в 2022 году произошла эмоциональная поляризация населения. И сегодня, наряду с беспокойством о будущем, всё заметнее надежда на благоприятное движение жизни. Причём оценка геополитического вектора развития России сближает людей разных поколений, социальных статусов, конфессий: 51% православных, 45% мусульман уверены, что Россия должна быть великой державой. Особой цивилизацией с уникальной системой ценностей считают страну подавляющее число представителей всех мировоззренческих групп – 76% православных и приверженцев неинституциализированной религиозности, 67% атеистов, 61% мусульман.

Не менее 75% представителей всех социально-профессиональных групп убеждены в будущем усилении роли России на международной арене. Условно граждан по восприятию будущего России можно разделить на пять групп: оптимисты, уверенные в успехе по всем направлениям, умеренные – разделяющие в целом позитивные прогнозы, пессимисты – негативно оценивающие развитие по всем направлениям, эклектики – по-разному оценивающие перспективы в разных сферах, и неопределившиеся – то есть те, кто затрудняется делать какой-то прогноз.

Вы удивитесь, но при некоторой аморфности выделенных групп большинство представителей каждой сходятся в недопустимости возрастания коррупции, резкого социального расслоения, наивности в отношении стран Запада и недружественных стран (40–60%). Также они против ослабления армии и органов охраны правопорядка, разрушения традиционной семьи и связи между поколениями, пренебрежения правами человека (30–39%), пренебрежения культурой, утраты патриотизма, падения нравственности, бесконтрольной миграции (20–29%). Беспокоит людей сосредоточение власти в одних руках, вытеснение традиционных ценностей, нарушение свободы мысли и слова, перевес частного интереса над интересами общества, дискриминация по какому-то принципу (10–19%). Если всё это точно оценить, просматривается внутренний стержень консолидации общества на пути его дальнейшего единения и эффективного продвижения вперёд.

– Всё же хочется уточнить вашу позицию в отношении межпоколенческого разрыва и его влияния на развитие России.

– Хорошо. Как я уже сказал, пропасти в смысле моральных установок нет, но различия между поколениями ощутимы. Чем больше изменений в мире в единицу времени, тем они заметнее. Например, пожилым сложно ориентироваться в интернет-пространстве, куда «переселилось» много молодых. Но внутренняя связь поколений определяется не только способами коммуникации, а и социальной генетикой, иерархией цивилизационных ценностей, законами духовного наследования, которые действуют, как бы быстро всё вокруг ни менялось и как бы ни поджимал всех искусственный интеллект. Среди главных ценностных ориентиров – семья: положительно реагируют на само это слово 93–97% россиян старше 30 лет и 87% более молодых. Межпоколенческая связь внутри семей достаточно крепкая – не такая всеобъемлющая, как в восточных странах, но намного сильнее, чем в странах Европы.

Ещё одной «точкой опоры» утверждения российской идентичности являются наши традиции. Они вызывают позитивный отклик у подавляющего (свыше 90%) числа россиян старше 30 лет и 75% людей, не достигших этого возраста. У младших поколений антитрадиционалистскую позицию занимает всего 3% – кстати, столько же, как у 40 и 50 летних.

Примерно то же видим в отношении однополых браков. Но картина более пёстрая. В средних (после 30 лет) и старших возрастных группах она негативна (85–95%), как и у 75% россиян помоложе. Но среди них 8% относятся к таким бракам даже положительно, а 16–17% – нейтрально. Не будем закрывать глаза и на то, что ценности и нормы жизни стран старой Европы поддерживает четверть условно взрослых россиян и треть условно молодых.

– Эти замеры говорят, однако, о немалом расхождении старшего и младшего поколений. Да, у молодых налицо недостаток опыта, есть провалы в образовании, а настрой на новое толкает подчас к эпатажу. Но не являются ли приведённые вами цифровые различия в оценке многих параметров жизни общества признаками негативных социокультурных трансформаций?

– По многим позициям, согласен, расхождения существенные. Но никакого межпоколенческого разрыва и тем более столкновения «отцов и детей» нет. Никто не отменял «эффект взросления». Ныне, когда идёт СВО, он только усиливается. И его стимулируют историческая и культурная память, обретение семьи, ренессанс патриотизма. Всё это ведёт к выработке иммунитета против дестабилизирующих недружественных антироссийских веяний.

Более точный и развёрнутый ответ на вопрос требует мониторинговых исследований смысложизненных ориентиров и ценностей новых поколений. Но можно с уверенностью сказать, что извечные сетования, что «молодёжь нынче не та», опровергаются с тех пор, как появились.

На таких исторических переломах, как сейчас, обнажается внутренняя конструкция, на которой держится страна. Моя профессия вынуждает подчинять эмоции выводам, основанным на тщательном научном анализе реальных тенденций на основе больших баз данных. И они есть. И подтверждаются тем, что вижу. Когда отцы идут вслед за сыновьями на СВО, а внуки на нынешней передовой продолжают подвиг своих дедов и прадедов в борьбе с современным фашизмом, я чётко осознаю, какими будут объективные результаты социологических замеров. Наша молодёжь продолжает укреплять Россию – как и десятки предшествующих ей поколений.

– Как известно из Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Звучит завораживающе, но возникают и вопросы. В частности, вынесен за скобки человеческий фактор. Кроме того, у каждого сейчас есть своё мнение о том, что происходит, почему именно так происходит и что впереди. Как всё это совместить?

– Конечно, опыт, интеллектуальный потенциал и духовный мир каждого человека самобытны и уникальны, отсюда многообразие мнений о прошлом, настоящем, будущем. Социолог в силу профессии основывает суждения на сравнении доминирующих оценок и изначально исходит из того, что судьба России воспринимается большинством россиян как неразрывная целостность, «священная связь времён и поколений». Кстати, только кажется, что люди воспринимают всё происходившее и происходящее упрощённо. Нет, общество более развито, чем, например, полвека назад, и наши соотечественники ощущают причастность к «стреле времени», в которую вписывается их собственная жизнь и жизнь их близких и предков.

Эмоционально-чувственная связь с отечественной историей носит позитивный характер и подкреплена патриотическим восприятием России. Это особенно выявилось в последние три года, когда люди осознали, что происходит борьба за то, чтобы страна выстояла и двинулась вперёд, окрепнув и сплотившись. Это выливается в готовность не только активно бороться с искажениями российской истории, завоеваний отцов и дедов, нашей культуры, но и воевать за наши ценности с оружием в руках. Россияне XXI века глубже осознали, что отношение к нашей стране, её значимости и величию со стороны Запада за последние века, в сущности, не изменилось: оно, можно сказать, отличается высокомерием, недооценкой русской цивилизации, а то и её неприятием. Это даёт повод для серьёзных размышлений, в том числе в отношении организации воспитания и образования россиян.

Беседу вели Владимир Сухомлинов и Сергей Комиссаров