Есть в Подмосковье дачные посёлки, имена которых известны не только столичным жителям. Такова Малаховка. Это больше, чем просто железнодорожная станция, с мая по сентябрь переполненная потоками отдыхающих, направляющихся сюда с московского Казанского вокзала…

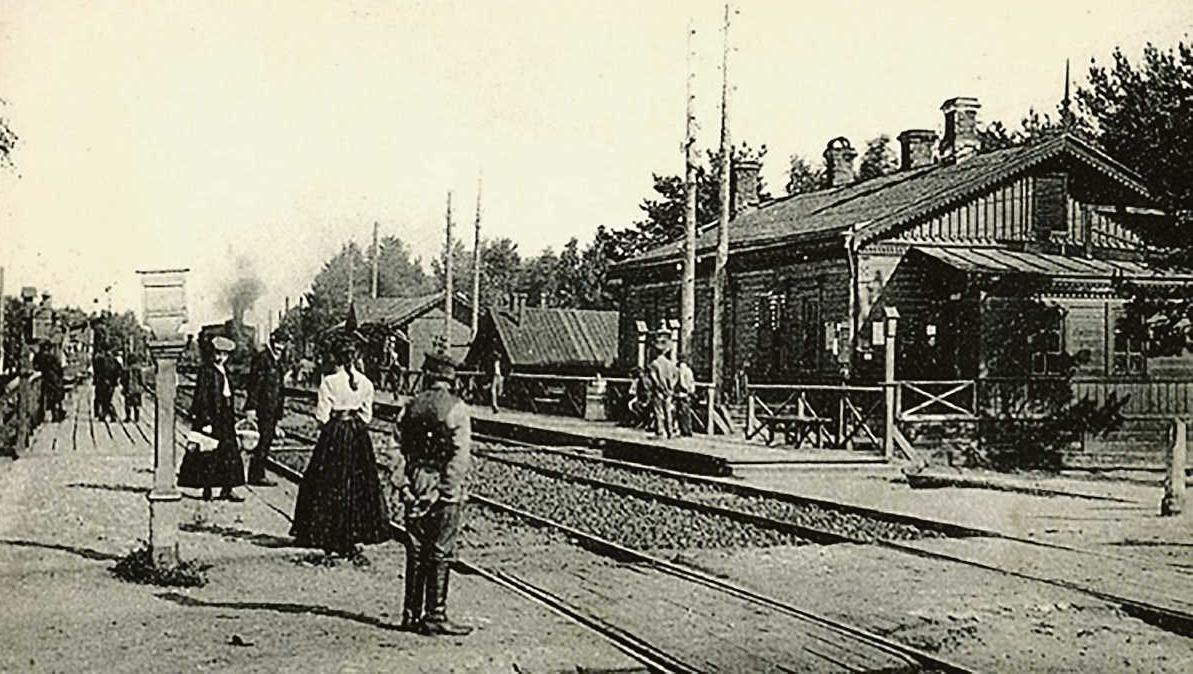

В 1884 году для дачных поездов на 27-й версте открылась пассажирская остановка (её называли полустанком), которую назвали Малаховкой по имени ближайшей деревни. Сохранились фотографии необыкновенно уютного деревянного здания скромного вокзала. В 1885-м предприниматель Фёдор Шпигель построил возле старинного села (в ранних свидетельствах его величали пустошью) Малаховки первые дачи – совсем небольшой посёлок. Там можно было отдохнуть от невыносимой городской суеты «безумного» XIX столетия – возле озера с кувшинками и речки Македонки. Постепенно тут появились почта, аптека, магазины – импульс для развития этот подмосковный край получил после запуска Московско-Казанской железной дороги. В посёлке заработала даже школа, где преподавали по гимназической программе, – «Красково-Малаховское средне-учебное заведение». Вообще, благодаря возможностям чугунки в то время вокруг крупных городов начался настоящий бум дачного строительства – об этом можно прочитать у Антона Чехова, Леонида Андреева и Максима Горького.

Интересно, что первыми малаховскими дачниками стали как раз железнодорожники. Они полюбили этот край. Ельник и сосновый лес – что может быть приятнее для отдыха? Кстати, железнодорожники пользовались привилегией бесплатного проезда на поездах, могли много путешествовать и, соответственно, многое наблюдать. Немудрено, что среди них оказалось немало одарённых зодчих – они сами проектировали дома, которые запоминаются своим неординарным обликом. Это не деревенские избы, не барские терема, а именно дачи Серебряного века – особый стиль, который погружает нас в эпоху конца девятнадцатого столетия. Одна из первых жительниц дачного поселка вспоминала: «В Малаховке почти с момента её возникновения жили главным образом служащие на железной дороге, так как владельцам (магнатам железной дороги) выгодно было заселять станции… Служащим предоставлялась льгота на провоз стройматериала. Сосновые брёвна – сухие, не ставные, привозили из-под Рязани. Поэтому дома были долговечны». Сохранись большинство этих архитектурных шедевров до наших дней, Малаховка напоминала бы музей очень короткого в истории архитектуры, но удивительного по взлёту фантазии периода…

Железнодорожники, как правило, хорошо знали друг друга, помогали во всех дачных делах, многие дружили. Накануне Первой мировой в Малаховке даже зимой проживало около 3 тысяч человек, а в летнее время население посёлка увеличивалось по меньшей мере раз в десять, что соответствовало масштабам губернского города. Под стать такому размаху разворачивалась и культурная жизнь. В посёлке можно было посмотреть новейшие кинофильмы, существовала в Малаховке даже собственная пресса. А уж список знаменитых жителей посёлка занял бы несколько страниц. Например, там жил писатель Николай Телешов – организатор популярных литературных сред. В 1913 году в посёлке провёл несколько месяцев великий художник Василий Суриков. В 1915 году именно в Малаховке Владимир Маяковский познакомился с Лилей Брик. Гостил в дачном поселке и Сергей Есенин…

Театральная летопись Малаховки началась с любительского кружка, в котором ставили спектакли служащие железной дороги. В 1896 году в журнале «Театрал» появилась заметка следующего содержания: «Управление Московско-Казанской железной дороги, желая доставить рабочим дороги развлечения, предполагает устроить для них в течение рождественских праздников несколько бесплатных спектаклей. Любителями из служащих управления дороги представлены будут «Женитьба» и «Ворона в павлиньих перьях», причём в антрактах будет играть собственный оркестр п/у г. Шеффера. Спектакли будут устроены в помещении мастерских дороги и состоятся 27 и 30 декабря, а затем 2 и 3 января будущего года».

Первое здание малаховского летнего театра сгорело. Однако в 1911 году меценат Павел Соколов построил в посёлке более основательный и даже электрифицированный (!) храм Мельпомены на 500 мест, который тоже назвали летним. Возвели его на удивление быстро – за 52 дня (есть легенда, что плотники таким образом выиграли пари у Фёдора Шаляпина – ящик шампанского). Это стало настоящим событием. И афиша нового театра всегда блистала яркими именами: в Малаховке любили гастролировать лучшие московские труппы. Осенью 1915 года здесь состоялся дебют замечательной актрисы Фаины Раневской. В спектакле «Тот, кто получает пощёчины» по пьесе Леонида Андреева она сыграла одну из эпизодических (но запомнившихся) ролей – артистку цирка Брике.

Когда Раневская только начинала, на сцене малаховского летнего театра блистали настоящие мэтры того времени: певцы Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Александр Вертинский, драматические актёры Александра Яблочкина, Илларион Певцов, Александр Остужев. Все они любили приезжать в это удивительное место. Театр славился хорошей акустикой и недурными гостиничными номерами, в которых привечали актёров. Сколько аплодисментов, сколько криков «Браво!» помнят эти края… Почти половину зрителей на всех малаховских спектаклях составляли железнодорожники и их родственники, не без основания считавшие этот театр своим. Вдобавок многие зрители специально приезжали в Малаховку на поездах из Москвы на один вечер – чтобы побывать на спектакле или концерте, впечатления от которого подчас оставались на всю жизнь. Последний поезд обратно в Москву отбывал в два часа ночи – и почти никогда не пустовал. Публика с чувством исполненного долга и глубокого удовлетворения возвращалась в Белокаменную после спектаклей и хорошего ужина.

Кроме театра, центром притяжения для малаховской публики была сама железнодорожная станция – там работал замечательный буфет и модное кафе, там частенько играли оркестры, там заводились и деловые, и романтические знакомства. Кстати, в те времена публика любила прогуливаться по перрону, встречая и провожая поезда.

Малаховка много где фигурирует. В литературе в том числе. В романе «Приказано выжить» Юлиана Семёнова Штирлиц вспоминает: «Папа водил меня на маленькую станцию под Москвою – кажется, называлась она Малаховка, – и мы подолгу слушали с ним, как проносились поезда, стремительно отсчитывая на стыках что-то своё, им одним понятное…» С тех пор сменилось несколько эпох. Похорошела платформа станции, да и сама Малаховка постепенно превращается из дачного в посёлок городского типа. А легендарный театр снова сгорел. Уже в ХХI веке. Память о нём осталась – в учебниках, в мемуарах, во многих сохранившихся фотографиях. Но нет сомнений, что когда-нибудь его восстановят. Слишком заметную роль он сыграл в истории нашей культуры.