Аким Салбиев, кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств России

У каждого свой Марлен Мартынович. И даже имя его – особенное, что-то французское. Хотя понятно, что это акроним – от Маркса и Ленина.

Ряд лет в моём доме существует салон «Марлен». Тоже акроним: две подруги, Марина и Лена, решили открыть своё дело. Однажды, когда мы подъехали на режиссёрской машине Марлена Мартыновича к дому, он увидел то, на что я никогда не обращал внимание: показав рукой на название салона, вдруг с ходу сочинил историю, связанную с открытием таких заведений его имени. Конечно, это была шутка Мастера, классика, чьи фильмы при жизни уже входили в учебные программы европейских киношкол.

Зоркий глаз, история в голове, мысли, которые находятся на старте, всегда парадоксальные или личные одновременно. Нежный и упёртый до конца. Именно таким он был, особенно в последние годы.

Был молод и не понимал, а последние годы как-то остро и с обидой думал об этом. Как же так? Марлен Хуциев при жизни был классиком, а никто из киноведов так и не написал монографию о творчестве и личности Мастера? Да, была пара брошюрок. Но я говорю совсем о другом. Историки кино знают, почему творческий тандем Хуциева и Феликса Миронера после фильма «Весна на Заречной улице», имевшего в СССР колоссальный успех, вскоре распался…

Миронер был силён, и ему важна была драматургия, крепкий сюжет, тогда как для Хуциева всегда важна была атмосфера фильма, интонация, короче говоря – воздух. Бытует история крайнего разговора двух молодых режиссёров. Говорят, вопрос задал Хуциев: «Тебе важно, куда идёт человек?» Феликс ответил: «Да, конечно. Обязательно!» «А мне не важно», – сказал Хуциев. Так разошлись творческие дороги однокурсников. Они оба закончили мастерскую легендарного Игоря Савченко. И больше никогда вместе не снимали.

Последние фильмы Хуциева – «Послесловие» и «Бесконечность» создавались во время моей учёбы во ВГИКе. Всё раннее кино мы знали по кадрам и смотрели время от времени, как нынче говорят: это был истинный мейнстрим, наполненный поэзией, своим киноязыком и магией «своего», только хуциевского, кино.

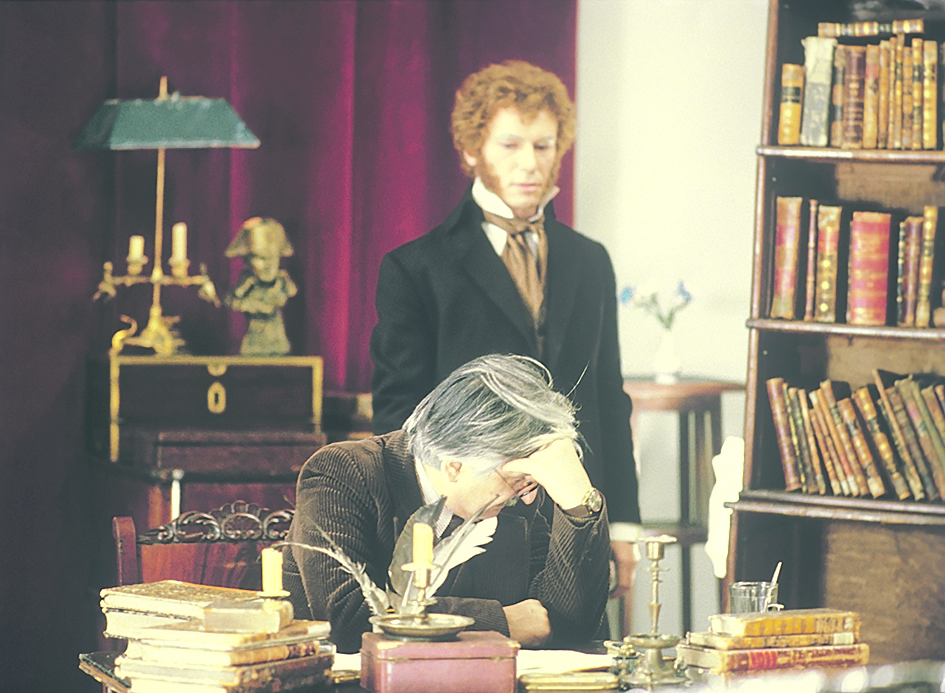

Так вот, «Послесловие» и «Бесконечность» – обращение к мировоззрениям, к памяти о прошлом, о возвращении к себе. Однако духовное завещание – это, безусловно, «Невечерняя»: о Чехове и Толстом. Фильм, начатый уже в XXI веке.

История проста. Толстой знает о болезни Чехова, в душе его мучает осадок от своих нелицеприятных слов, сказанных о пьесах Чехова. Вот он и решил навестить коллегу в Крыму, чтобы извиниться.

На самом деле Старик ещё задумал и иное. Зная, что Чехов смертельно болен, Толстой решил написать о том, как умирает человек.

Всё это возможно и невозможно. Интонация, атмосфера. Они бросают мысли в разные стороны. То от себя, то к себе. И это так завораживает!

Совершая ещё одно восхождение на олимп своего киноязыка с мастерски придуманным прологом, когда из наших дней, снятых в цвете, мы оказываемся в чёрно-белом кино конца XIX века, начинается фильм «Невечерняя».

Фильм уже смонтирован. Готов. Я хотел бы рассказать о своей задаче: подготовить и провести последнюю киноэкспедицию Марлена Мартыновича Хуциева на Кавказ, куда он вернулся спустя семьдесят лет. Именно после войны Хуциев ехал в Москву во ВГИК через Осетию, где останавливался на железнодорожной станции Беслан. По его воспоминаниям, там его обокрали, и он остался «без штанов»…

Эта весёлая и грустная история стала песчинкой по сравнению с Бесланом 2004 года, когда он посетил и школу, и Город ангелов.

А что до драматургии фильма «Невечерняя», то это было связано с повестью Толстого «Хаджи-Мурат». Когда, будучи в палате Чехова, у Льва Николаевича перемешиваются ассоциации и воспоминания сорокалетней давности. Истории, когда перед взором писателя появляются образы, персонажи и имена повести. Когда Старик с горячим желанием хочет вступить с ними в диалог, а они отказываются и просят оставить их души в покое. Боль истории, а не вымысел мучает писателя, и его мучения переходят на больного Чехова.

Итак, Кавказ. Последняя киноэкспедиция Марлена Мартыновича Хуциева.

Это не были просто горы и реки. Это был Кармадон, где сошёл ледник. Места, описанные ещё в поэзии основоположником осетинского языка и литературы Коста Хетагуровым; когда многотонный камень застрял между двух гор и вот уже веками существует, как живой мост.

Воспоминания Мастера были свежи. И с прошлой памятью, будто не было стольких прошедших десятилетий. Ушедших в неизвестную историю.

Съёмки эпизодов и моя подготовка к 90-летию Мастера смешались. Уверен, что Марлен Мартынович – тайный закрытый остров – всё продумал заранее, чтобы исполнить мечту. Но не было мысли для подведения итогов, потому как мы думали о Тифлисе на следующий год, весной, после его 90-летия, которое было отмечено во Владикавказе широко, весело и ярко, по-осетински.

Юбиляру звонили со всего мира, и он, наивно играя, удивлялся от возможности такой связи. Стол ломился от всех яств – тех, что любил и помнил из своего детства Хуциев.

Это была самая счастливая неделя в его XXI веке. Собственно говоря, это определение своим ощущениям и времени, проведённом в Осетии, дал сам Марлен Мартынович, ставший ещё народным артистом Республики Северная Осетия – Алания. «В 90 лет, будучи народным артистом СССР, с уважением и благодарностью я принимаю это почётное звание!» – сказал Хуциев.

Личного я знаю много. Ещё бы! Больше трёх десятилетий жить в одно время, общаться, дышать воздухом кино, не всегда чистым и честным. Но Марлен Мартынович всегда был для нас ориентиром нравственности и совести. Даже когда его обманывали и обижали, он прощал и забывал. Забывал и этих людей. Это если о подобном говорить просто. Своими словами. Участники баталий поймут и, может быть, попросят прощения.

У меня же в памяти его слова, сказанные на поминках моего главного учителя – Сергея Аполлинариевича Герасимова, когда Марлен Мартынович просил прощения, что не смог воплотить в жизнь фильм о Пушкине. Ранее у Герасимова был написан вместе с Сергеем Любашевским сценарий «Пушкин». И Герасимов уступил тему тогда молодому коллеге Хуциеву. Однако Марлен Мартынович обещал сделать радиофильм, который вот уже многие годы звучит в эфире. Сценарий же фильма «Пушкин» недавно вышел отдельной книгой.

Всё это и есть главное. Однако для меня главнее останется многолетнее общение, обиды, прощения и радости. Всегдашняя поддержка со времён, когда Мастер посмотрел мой дипломный фильм, снятый по новелле грузинского писателя Реваза Мишвеладзе, где ассоциации главного героя, отсылающие к воспоминаниям о Тифлисе 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого века, чем-то были ему близки.

Символом же всего нового и явлением киноязыка станет Марлен Мартынович Хуциев во второй половине ХХ, «ревущего» века.