Отрывок из исторического романа

Владимир Балашов, Виталий Балагуров

Усинский колёсный тракт… Жители редких, разбросанных вдоль тракта таёжных сёл долго ещё будут помнить страшные картины строительства. Много каторжного железа осталось в горах, так много, что не нужно брать его из недр горняцким инструментом и выплавлять в печах из руды. Ходи, не ленись, подбирай железо «самородное» задарма: чистое, ковкое, звонкое. «Подымешь, – рассказывали мужики, – кольцо заржавевшее, похожее на браслет, а рядом, глядь, обрывок увесистой цепи, а там ещё и ещё извиваются в траве ржавыми змеями…». Встречались нередко возле полусгнивших бараков и кучей сваленные поломанные лопаты, кирки, колёса-блины от тачек…

Да, много кандального железа осталось возле этой каменистой, пропитанной потом и кровью строителей дороги. Означало оно одно: свободу тех, кто долгие годы носил тяжёлые цепи на себе. Свободу не от неволи, а чаще всего от самой жизни… В зимнюю стужу и в летнюю жару шли всё новые колонны каторжан мимо этих проросших травой, заржавевших уже кандалов своих предшественников, представляя, как падало снятое кузнецом железо на землю, как вздыхали невольные свидетели и шептали: «Отмучился, раб божий!» А сверху, должно быть, смотрела отлетевшая душа на то, как кладут измочаленное тело в неглубокую могилу и ликовала: «Освободилась!» Живые же вгрызались в землю кирками и лопатами и размышляли с некоторой завистью, что вот, окончились чьи-то мучения, которые им придётся терпеть ещё долго-долго, чтобы потом вот так же, без слёз и причитаний, быть погребёнными в наспех вырытой товарищами яме…

В Февральскую революцию семнадцатого года каторжане, пробивавшие дорогу через Саянский хребет, прослышав об амнистии, разбежались. Все, кто долгие годы носил его на руках и ногах, сбросили ненавистное ярмо и ушли по ими же пробитой в скалах дороге. Ушли к желанному дому и молились по пути не Христу, а новому неведомому богу-спасителю – Революции. Ушли и политические, и уголовные, конвойные казачьи сотни вернулись в свои станицы – и обезлюдел недостроенный тракт, опустели арестантские бараки. Правда, непонятное дело, остался в этих проклятых всеми местах на жительство один человек…

* * *

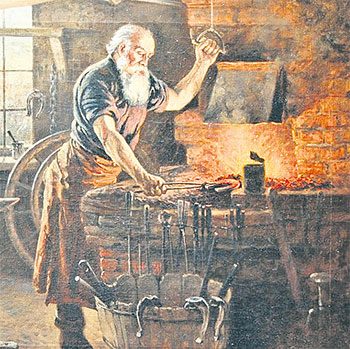

Как-то проезжавшие обозом из села Ермаковского крестьяне увидали сизый дымок над крышей небольшой кузни, где раньше «каторгу» ковали в железо. Звенела наковальня. Подивились мужики, не без робости свернули к кузне, встреченные лаем собаки-лайки; а свернув, не пожалели – познакомились с угрюмым и неразговорчивым кузнецом из приенисейских татар, однако добрым мастером любых железных дел.

Иудина работа выпала до этого кузнецу Отою в каторжной неволе. Приговорённый к бессрочной каторге на Сахалине, он вместе с другими арестантами был вывезен на материк лишь по случаю Русско-японской войны девятьсот четвёртого года. Да только и здесь, в Саянах, пришлось ему по приказу начальства обряжать в цепи своих же горемык-товарищей. И может, от этого почти палаческого, рвущего душу труда сплошь поседела его голова, стал кузнец молчалив и замкнут? Но, хотя и шёл в ту пору Отою уже седьмой десяток, был он, несмотря на возраст, крепок, коренаст, удивительные на его смуглом лице голубые глаза не поблекли, не выгорели от солнечного света прожитых лет. Большая сила угадывалась и в его руках, словно перешла к кузнецу от закаливаемого железа, да и задержалась, проглядев побелевшие с годами волосы и многочисленные глубокие морщины на лице.

Ничего не знали окрестные мужики о прежней жизни кузнеца, да никто особо и не любопытствовал: кто он, откуда, за какие грехи попал на каторгу? Мужиков устраивало главное: очень скоро они признали Отоя отменным мастером. Топор или коса, капкан на зверя или широкий охотничий нож шли с его наковальни первым сортом, «без сумления». И уж само собой, никто в округе не мог лучше Отоя подковать доброго коня звонкими подковами. Личная мета кузнеца на металле – треугольник с кольцами по углам – крепко уважалась от села Верхнеусинского до Минусинска, а то и до самого города Ачинска.

Если случался заботливому хозяину дальний конец из Урянхайского края в Ачинск или же в стольный город Енисейской губернии Красноярск, лошади всенепременно ковались у «каторги». Порою даже бесплатно, ибо деньги Отой соглашался брать на обрате – возвратном пути – когда мужик убеждался, что ни одна подкова не дала «шата» и не испортила ногу коню. Окрестные мужики были довольны кузнецом, только одного не могли уразуметь: зачем остался бывший каторжник в постылых краях, коли вышла полная свобода, отчего не уходит в родные места?

А Отой подбирал по тракту «самородное» железо, возил его к себе на тачке да ладил для людей косы-литовки, лемеха к плугам, топоры. Работа была добрая, цена сходная, так что вскоре мужики уже не считали за труд при попутном случае бросить в телегу пару-тройку ржавых цепей, да свалить их у кузни. Хорошему человеку помощь, а и лошадке не в тягость!

Мудрёное слово «революция» уже прочно вошло в крестьянский обиход. Вот только в сибирские деревни далёкая Февральская революция не принесла ожидаемого облегчения: не возвратились домой долгожданные солдаты со страшной войны, по-прежнему надрывались на огородах старики, женщины и подростки. И то, без своего-то огорода как выживешь, коли пахотные земли сплошь позарастали бурьяном? Именно по этой причине не только в закромах, но уже и на рынке всё больше ощущалась нехватка зерна. Уже не пшеничным духмяным караваям, а ржаному чёрному хлебу радовалась ребятня чуть ли не в каждой солдатской семье, да и не с молоком вприкуску, а с колодезной водой, замешанной на слёзах матерей. Откуда взяться молоку-то, коли скот зимой гибнул с голодухи, потому как не по силам бабам и ребятишкам сметать хороший стог. Вот и сгнивало сено в осенние дожди, прело, превращаясь в труху, внутри подмоченных скирд. Некому, ох некому насадить и отклепать косу, сделать новые вилы или грабли взамен поломавшихся, починить пришедшую в полную негодность конскую сбрую! За годы войны обветшало хозяйство, обнищали деревни без умелых мужских рук. Не увидишь теперь былых девичьих хороводов, не услышишь вечером песен на деревенских улицах под переборы задорных гармошек. Да и с чего веселиться, ежели большинство парней на фронте, а на мужей и отцов многие уже и похоронки получили. Потому и не собираются боле весёлые молодёжные вечёрки, перестали справляться народные праздники, когда съезжалась родня из окрестных деревень на залихватские сибирские гулянки…

Правда, даже в это лихое время Отою работы хватало. Всё, что ещё можно было отремонтировать – лемех ли, вилы ли железные или пешню рыбацкую – собирали сельчане со всей округи у баб и привозили с оказией кузнецу. Вот и приводил он поломанное в божеский вид, а то и новое ковал за скромную плату деревенскими продуктами: картошкой, луком, молоком, а то и куском сала, либо кругом домашней колбасы. Кузнец с ценой не торговался, понимал, что даже это отрывали бабы от сердца своего, а то и от голодного детского рта.

Жил кузнец Отой скромно: в небольшой избушке рядом с кузней, которую сам и срубил не без помощи, правда, мужиков. Они же привезли ему в счёт оплаты за работу и кирпичи на печь, и доски на пол, и даже снятое с какого-то старого дома окошко с помутневшими от времени стёклами. Так что бобылевал кузнец в своём уединённом жилище, казалось бы, вне людей, вне событий и вне политики: раздувал при надобности старые меха в прокопчённой кузне да постукивал сосредоточенно молотом по раскалённому добела железу. Только ведь от жизни не отгородишься ни высоким забором, ни стеной равнодушия – всё равно будет она стучаться днём и ночью не в дверь, так в окно, не в думы, так в сердце, иначе ты и не мыслящий человек вовсе, а жить тебе надобно в берлоге или в волчьей норе, хоронясь от всех людей и думая только о своём желудке…

Где-то далеко кипели революционные страсти, эхо которых с оказией докатывалось и до кузнеца. Иногда, когда работа была не слишком большой, заезжий сельчанин дожидался её окончания, потом пил с Отоем чай или, как водится, и покрепче чего. А уж что за застолье без беседы? Конечно же, делился сельский «философ» новостями, высказывал своё личное к ним отношение, а то и мнение неразговорчивого кузнеца выспрашивал. И про петроградскую большевистскую революцию с её Лениным, и про скорый конец войны с немцами, и про Советы, неожиданно взявшие власть чуть ли не по всей Сибири.

– Вот, бают, красноярская газета пишет, што в Ачинском-то уезде Советы заставили хлеб ссыпать на пункты. Мол, не только для голодных Москвы и Питера, но и местным семьям голодающим. Никогда такого не бывало, штоб власти о народе шибко заботились, – делился своими сомнениями сельчанин. – Обманут, поди, опять?

На такие вопросы сельчан кузнец просто отмалчивался, поскольку, прожив столько лет на каторге, хорошо знал лишь её законы: порой справедливые, а порой и крайне бесчеловечные…

В феврале восемнадцатого мужики с тревогой заговорили о назревающем казачьем мятеже под предводительством атамана Сотникова. Зажиточные казачьи станицы Каратузская, Бузуновская, Сустукская, Таштыпская, Фариусская, недовольные действиями Советов, за несколько дней превратились в очаги контрреволюции. Зачастили казаки из Урянхая и по пути, как водится, заезжали к кузнецу: кому лошадь перековать, кому отложенный было до весны сложный ремонт в хозяйстве произвести. Хотя, конечно, были свои кузнецы едва ли не в каждой станице, но как не завернуть по пути на сборный пункт к известному всей округе мастеру, ежели выявился в амуниции или инструменте какой-либо изъян?..

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Владимир Балашов и Виталий Балагуров (на фото справа) – ленинградцы, и в Сибири оказались по одной и той же причине: строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Оба окончили Литературный институт имени А.М. Горького.

Владимир Балашов и Виталий Балагуров (на фото справа) – ленинградцы, и в Сибири оказались по одной и той же причине: строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Оба окончили Литературный институт имени А.М. Горького.

В 1994 году по рукописи книги «Приди ко мне в туман» Владимир Балашов был принят в Союз писателей России. В этой первой книге широко представлена тема прошлого Хакасии, а поскольку Виталия Балагурова тоже интересовала эта тема, схожесть литературных стилей объединила авторов в стремлении написать полноценный роман. После смерти в 2009 году Виталия Балагурова Владимир Балашов продолжил работу над историко-философской эпопеей, углубив сюжет и введя новых героев.

Владимир Балашов – заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Сибирским межрегиональным отделением Национального фонда «Общественное признание» удостоен звания кавалера Золотого почётного знака «Достояние Сибири» (2008). Лауреат литературной премии Главы Республики Хакасия имени Н.Г. Доможакова (2014).