Новые произведения «Сани» и «Тиромалка» Алексея Небыкова опубликованы уже после выхода сборника его малой прозы «Чёрный хлеб доро́г»1. Их можно назвать страшными сказками, притчами… Авторское определение «хтонический рассказ» здесь, пожалуй, самое верное. Продолжая «Чёрный хлеб доро́г» жанрово-стилистически, они достаточно далеко отстоят друг от друга.

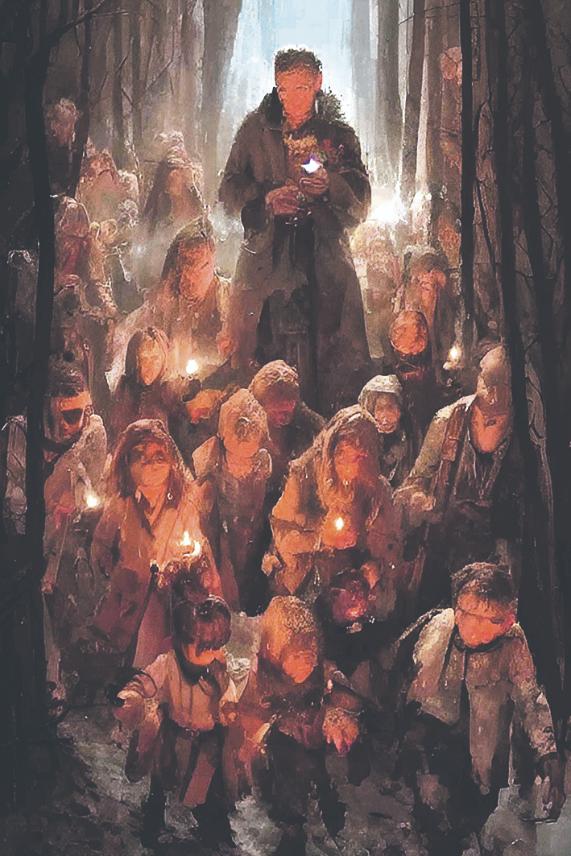

В «Тиромалке» хтонь архетипическая: бродячий сюжет о колдуне, который похищает детей, апеллирует к самому мощному родительскому страху. Вариацию на тему мистической средневековой легенды предваряет эпиграф: «Уходя, он обещал вернуться через пучину лет, чтобы вновь увести детей… Надпись на доме гамельнского крысолова, 1284 год». При этом в «Тиромалке» показана фольклорная, отчасти гоголевская зимняя деревня (святочная ночь, колядки, мертвец, злые духи, заговоры и ведьмовство). Да и своего колдуна Небыков явит лишь к развязке, сперва вдоволь попугав читателя ложными антагонистами – мёртвым дедом Михеем, бабкой Хмарой.

Сам же рассказ повествует о забытом искусстве тиромантии. Практикой предсказания судьбы с помощью сыра владеет юная Малка. А исполнять волю хозяйки, поедая заговорённые кусочки и тем влияя на чужую судьбу, способна Боянка, чья функция – защита героини «способностями своими хтоническими». Девочка и крыса… Авторская версия легенды вводит в повествование этот тандем, не уступающий колдуну по магической силе. Иронично доверить поквитаться с Крысоловом его вечным жертвам.

Крыса сама по себе нечасто «проходит кастинг» на роль помощника ведьмы (у котов и воронов всегда преимущество). Хотя жизнь по ту сторону крысиной норы нам не видна, в «Тиромалке» крыса полнокровный персонаж. За Боянкой стоит своя история чудесного спасения, своя судьба, связанная с родом Малки. И действует она нетипично – не как волшебное животное-помощник в сказках, условный носитель действия, а согласно своей крысиной природе: молчит, роет норы, осторожно ест предложенный сыр.

Что касается Крысолова, высокая валентность этого образа позволяет ему каждый раз обновляться. Персонаж европейского фольклора в небыковской трактовке – музыкант без инструмента: роковая мелодия его флейты звучит у жертв в голове. Как и в гамельнском первоисточнике, чародей похищает детей из мести их родителям. При этом мотив сделки, нарушения горожанами договора редуцирован. Пёстрый незнакомец движим обидой за несправедливое оскорбление («Но не одумались горожане, не послушали его, лишь избили и прогнали прочь»). Крысолов Небыкова амбивалентен: с одной стороны, он персонифицирует древнее зло, с другой – внушает симпатию с первого взгляда, выступает против бездумной дератизации, призывая жителей не винить грызунов в собственных грехах. Иными словами, взаимоотношения этого Крысолова с крысами специфичны.

В начале истории юная героиня мстительна, вспыльчива, плохо владеет собой. Поэтому, обидевшись на Николеньку за розыгрыш, она запускает малый круг мести. Параллельно, но и в противоход этому запускается большой круг мести Крысолова, существующий циклически во времени. Пережив драму нравственного выбора (убить верную Боянку и тем спасти Николеньку или жить с чувством вины), Малка меняется. Покарав Крысолова, она декларирует отказ от вмешательства, по сути – отказ от магического дара: «оборвём со стихией связь, пущай натура сама разрешает…».

Проводником высшей мудрости, архаического опыта в рассказе выступает бабка Хмара. С её сюжетной линией связаны и традиционные для фэнтези идеи: магический дар – это то, что можно передать по наследству; акт приёма-передачи происходит перед смертью старой колдуньи; безответственное использование магии нарушает равновесие мира («…сама першая не вреди, всё взращается, все мы в одном колесе»). Показательно, что Хмара в своей магической практике, как и Крысолов, сталкивается с людской неблагодарностью – ложью и клеветой. Хмара и пёстрый флейтист совпали ещё в одной – аксиологической точке: оба убеждены, что взрослые нарушают системные законы мироздания. Однако Крысолов активно искореняет «пагубу в душах взрослых», похищая детей, Хмара же в предсмертном слове заповедует внучке невмешательство: «В дела взрослых не втягивайся, они души сгубленные, не выпутать их, не помочь».

Неустранимая отметина небыковской прозы – язык. Заявленный уже в ранних рассказах, он продолжает вызревать, как Малкины сыры в подполе. Авторские неологизмы опять интуитивно понятны: «разъярепела» – гибрид слов «разъярилась» и «рассвирепела», «приворошила (Боянку)» – быстро погладила, одновременно взъерошив/разлохматив шерсть. Таких находок много. Стилизуя текст под архаику, они странным образом несут импульс обновления.

В рассказе «Сани» снова три поколения, три возраста. Взрослые, отягчённые грехами, невинные дети и старики воспроизводят знакомую конфигурацию. Как в «Тиромалке» и ранее в «Ждане», в «Санях» проступает важный для Небыкова мотив общей вины и неизбежной расплаты за неё. Причём наказывает за совершённый грех само мироздание: «Давно обезлюдели окрестности, посирели с тех самых пор, как обидели бесчестно поселяне проживавших на краю села цыган… обвинили в деле тёмном, позавидовали-повыгнали… И ушли из краёв тогда и птица, и зверь, и достаток, непогода крутила поместности, позабылись дороги, заволочились пути мимоходные». Здесь, как и в рассказе «Ждана»: неуютная, сумрачная эстетика запустения. В заброшенной деревне зимует семья из пяти человек: отец, мать, двое детей – Гаря и Милка, старик-«прародитель».

Семья как семья: мать хлопочет по хозяйству, отец читает перед едой молитву, дед рассказывает детям побасни на ночь, даже произносятся декларативные фразы вроде «Вместе мы крепь, а врозь язвимы» … Но единства нет в самом воздухе, которым они дышат. Всему виной голод. Небыков исследует, как ведут себя люди под его воздействием. По сути, ситуация голода моделирует некое подобие первобытной среды, где инстинкт самосохранения первичен и превалирует над этикой. Старик прячет от родных в лесу «схоронку» – тайник с едой. Жена настраивает мужа против его отца, старик считает, что сноху изводит дьявол. Трансформация психики под воздействием голода происходит и у детей: маленький Гаря во сне злится на деда за то, что он один съел обед, предназначенный для семьи. Прецедент, обречённый на повторение в художественном мире Небыкова, – выживание в условиях нехватки ресурсов. Как в «Огнях Непала», эта ситуация обнажает худшее в человеке, генерирует напряжение, провоцирует конфликт.

Ярусы конфликта в «Санях» громоздятся один на другой. Глобально и первично это конфликт между человеком и мирозданием, симптом данного конфликта – плесень, разрушающая дома всей заброшенной деревни. Эпиграф выводит конфликт в библейское измерение: «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Различимо здесь и противостояние разных стратегий выживания: уклончивой хитрости, вынужденной сберегать скудную энергию, и грубой прямой силы. Конфликт экспонируется в форме борьбы за власть над стаей между старым и молодым самцом. Помимо очевидного приза – права на жизнь, есть и дополнительные бонусы. Например, возможность влиять на будущее детей, формировать его в соответствии со своим видением («…отец совсем обабил, теперя я в руки парня возьму»). Античный, он же хтонический ярус конфликта – бунт сыновей против отцов, условные Зевс и Хронос. Небыков, следуя патриархальной парадигме, отдаёт победу Хроносу: после попытки убить старика глава семьи сгинул в лесу, дед же, которого он привязал ремнями к санкам и столкнул в овраг, наутро возвращается домой.

В скудном быте этой прозы вещи предъявляются штучно и резонируют с героями на неочевидных частотах. Вот голодному мальчику снится отцовское ружьё. Оно связано с добыванием пищи и отчасти поэтому наделяется особыми коннотациями: «грозное, манящее, такое для Гари желанное». Но дело не в детской оптике. Вещи в принципе теряют нейтральный прикладной статус. Так, сани вместо зимней забавы или средства передвижения становятся способом убийства, одновременно замещая погребальную ладью. Другие реквизиты бытия, отмеченные специфической печатью – инструменты, потенциальные орудия мести. Дед, вернувшись, подвешивает на шершавый гвоздь «крупный охотничий нож» и берёт топор: не этим ли ножом он перерезал ремни, а затем убил сына? Не этим ли топором собиралась убить деда Грая, мстя за убийство мужа? («Мать задумала про себя зарубить деда первой же ночью»).

Ключевые события в художественном мире Небыкова всегда имеют право остаться неразвёрнутыми, непроговорёнными. Тайное-угадываемое происходит за пределами освещённой избы, во тьме зимней ночи, в междумирье, где решается судьба отца и сына. Женщине после убийства свёкра мужем снится, что старик не умер в овраге, а своим проклятием открыл пространство для действия нечеловеческих сил, вовлёк их в противостояние. Верить ли её (визионерскому) сну? Или верить детям, которые обрадовались возвращению деда и не чуют в нём присутствия зла? Как освободился от пут и выжил дед? Убил ли он сына сам? Вступил ли в сделку со «страшным существом», чтобы оно наказало сына, преступившего библейскую заповедь? При этом старик, вернувшись, как будто наследует социальные роли пропавшего-погибшего сына: приносит еду, обнимает невестку, артикулирует намерение воспитывать Гарю, очищает дом от плесени.

Странной, «замогильного цвета» гнилью тронуты стены и крыша дома. Плесень прочитывается как знак распада здорового и живого, индикатор энтропии мира. В «Санях» очень важна антитеза «чистое-нечистое», в духовном аспекте сближенная с категорией скверны, фундаментальной для христианского миропонимания.

Нечисто пространство, где был совершен грех. Нечисты помыслы взрослых, охваченных жаждой мести. Нечиста еда, которую вынуждены есть терпящие голод: либо это ворона-падальщица, либо припасы, неправедно отобранные у цыган. Неслучайно слова старика в финале рассказа являются скрытой цитатой из ветхозаветной книги Левита: «И если едкая проказа на доме распространилась, то нечист он, – проговорил дед и ударил топором в стену. – И должно разломать сей дом и дерево его, и обмазку вынести на место нечистое… – продолжал врубаться в дерево дед неистово, призывая и Гарю, остолбеневшего, себе на помощь».

Чистота детей в этом нечистом мире – последняя нравственная инстанция. Поверх одержимости взрослых злом – детская способность к состраданию: «Деда, деда! – сцепилась со старым Милка. – Как я рада, что ты приявился! Я проплакала за тебя всю ночь…». Дети у Небыкова не вступают в конфронтацию, не судят, не принимают чью-либо сторону, просто любят.

Этический квест, который проходят герои, позволяет вспомнить проблематику романов Достоевского: в «Братьях Карамазовых» отцеубийство задуманное равно воплощённому, Иван и Митя такие же убийцы, как Смердяков. В модели небыковского мироздания засчитываются и имеют последствия вообще все убийства: задуманные, но неслучившиеся; случившиеся, но криво осуществлённые; убийство ребёнка в утробе (рассказ «Тая»). Масштабирование зла – характерный небыковский ход: как бы ничей, общий грех, совершённый группой людей, открывает портал для связи с потусторонним и хтоническим, становится субстратом для прорастания и умножения зла уже в отдельно взятой душе. Вглядываясь в метафизику зла, Небыков попутно осуществляет ревизию этики.

______________

1Рецензия Илоны Шевцовой на эту книгу опубликована на сайте «ЛГ».

Илона Шевцова

Рассказы Алексея Небыкова можно прочитать по ссылкам:

«Сани» – https://lgz.ru/article/sani/

«Тиромалка» – https://lgz.ru/article/tiromalka/