Последнее замечание необходимо, ибо появилось немало спектаклей, где тексты Островского, Чехова были использованы исключительно для режиссёрского самовыражения и потому в какой-то момент начинали исправляться, корёжиться в угоду идеи, которая владела постановщиком изначально и независимо от литературного первоисточника. И ладно бы ещё, если бы идея непустяковая, да только днём с огнём их нынче искать надо, непустяковые театральные идеи. И получалось: не звучит великая пьеса, поскольку всё внимание театра сосредоточено на маленькой к ней режиссёрской пристройке.

Общеизвестно: всякая большая драматургия с секретом, который не разгадывается до конца даже в самой удачной постановке. Пьеса движется во времени, открывает чуткому художнику новые свои грани, новые возможности, ранее невостребованные до конца или невостребованные вовсе.

Фёдор – слабый царь, об этом беспощадно говорят окружающие, да и сам он открыто признаётся в этом. Морозов и Лазарев уходят от акцента на нерешительности, болезненной неустойчивости Фёдора, артист играет другое. Ну да, Фёдор – слабый самодержец – так, наверное, оценил бы его царствование отец, Иоанн Васильевич Грозный, но ведь существуют и другие точки отсчёта, другие критерии.

Какой я царь? Меня во всех делах,

И с толку сбить и обмануть нетрудно.

В одном лишь только я не обманусь:

Когда меж тем, что бело иль черно,

Избрать я должен – я не обманусь.

Тут мудрости не нужно, шурин, тут

По совести приходится лишь делать.

Слова эти, обращённые к Годунову, для сегодняшнего Фёдора – основа, суть и последняя истина. И в те моменты, когда надо решать по совести, проявляется истинное качество личности Фёдора, он предстаёт на сцене твёрдым и непреклонным. А трагический слом наступает тогда, когда задёрганный, повязанный интригами челяди Фёдор выдавливает из себя исполненное безнадёжности признание: «Я путаюсь... я правду от неправды не отличу!»

Нет, дело не в слабости Фёдора. Дело в том, что изначальная его цель – «всех согласить, всё сгладить» – неподъёмная. Недостижимая цель, не светит жизненная победа царю Фёдору. Но если бы не являлись миру – хоть изредка – такие вот отчаянно чистые души, единственное, пожалуй, что оставалось бы нам – это свара между всяческими шуйскими и всяческими годуновыми, выморочная и бесконечная. И часто кровавая.

Хотя Иван Шуйский, каким показывает его Валерий Абрамов, вызывает и симпатию, и живой человеческий отклик. Но начал Шуйский играть по правилам, ему душевно не свойственным. Тема выстраданного и непоправимого заблуждения звучит у артиста пронзительно: «Сегодня понял я, что чистым тот не может оставаться, кто борется с лукавством». Ради блага России, как понимает его Иван Шуйский, пошёл он непрямым путём – и кончил бесславно, только успевши сказать людям, что виновен и на такого царя, на святую его царицу поднимать руку – тяжкий грех.

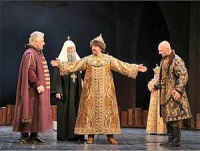

В роли царицы Ирины, сестры Бориса Годунова, я видел Татьяну Морозову и Алису Богарт. Обе актрисы играют душевный разрыв между мужем и братом так, что видно: режется по живому. Ирина Татьяны Морозовой с мужем – безраздельно и на равных. Ирина Алисы Богарт – чуть больше в себе, и родство с братом, антагонистом мужа, теснее. Актёрские нюансы, свобода внутри общего замысла – знак режиссуры, верной традициям русского психологического театра.

Только ведь и Борис Годунов хочет блага отечеству. Но если Иван Шуйский ради этого блага пошёл непрямым путём, переступая через себя, то для Бориса Годунова такой путь – единственно возможный и органичный. Муки совести настигнут его потом, в позднюю пору, за пределами пьесы «Царь Фёдор Иоаннович». Но вот я смотрю на артиста Николая Козака в роли Годунова и чувствую в сцене, где он, отстранённый от власти, не видя иного выхода, решается на самое страшное из преступлений, убийство ребёнка, – чувствую, как что-то шевельнулось в его тёмной душе, что-то не свойственное её изначальной цельности. И вспоминаю Козака в роли короля Клавдия – «Гамлет» был поставлен Борисом Морозовым несколько лет назад. Там были корчи задавленной совести и мгновения прозрения, мучительного и бесполезного. От этого Клавдия и от этого Годунова – прямая дорога к Годунову пушкинскому: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Но не у него одного жажда власти оказывается сильнее мук совести.

А Гамлета играл тогда (и играет сейчас) Николай Лазарев, утверждая, что рефлексия и сомнения – вовсе не признак душевного бессилия. Думаю, артист этот, без шумихи и широковещательности, вырабатывается в мастера, способного решать большие художественные задачи.

Так окликают друг друга создания великой драматургии, и крайне существенно сегодня, когда театр вслушивается в эту перекличку разных сценических текстов – и ушедших эпох – с нынешней.

Спектакль оформлен Борисом Морозовым и Михаилом Смирновым. Колокола, с которыми вступают в сокровенное общение герои, ища защиты и укрепления духа. Иконы, возникающие нежданно и также нежданно исчезающие. Заборы, ограды – то неприступные, то будто не существующие. Видно, что здесь чтут память уникального художника Иосифа Сумбаташвили, в последние годы плодотворно сотрудничавшего с Театром Российской армии. Сценографы нынешнего спектакля, пользуясь немногочисленными – тщательно отобранными деталями, превращают огромную пустоту здешней непокорной сцены в живое пространство, насыщенное воздухом эпохи.

Ещё раз подтвердилось: для того чтобы на сцене случилась перекличка эпох, совершенно не нужно раздавать боярам мобильники и наряжать их в униформу обитателей нынешних офисов. Века проходят, а много ли меняется человек в сути своей? При чём тут мобильники…

И есть в спектакле эпиграф: медведь в клетке. Не какую-нибудь безответную животину, матёрого затравили загонщики, а теперь вот пинают все кому не лень: в клетке же. (Медвежьи бои подробно упомянуты в тексте пьесы.) А потом такие же игры, но вокруг трона, позволит себе обнаглевшая, распустившаяся толпа.

Когда понятие совести, понятия чести, достоинства становятся относительными, проблематичными, если не исчезают вовсе – за практической ненадобностью, художнику как же молчать? Во все колокола бить надо – любые, большие ли, маленькие. И очень важно, что сегодня увидели мы такого вот Фёдора. Хоть и остаётся он под конец на сцене вдвоём – со своею царицей.

Ну что же, пусть хотя бы вдвоём.

Константин ЩЕРБАКОВ