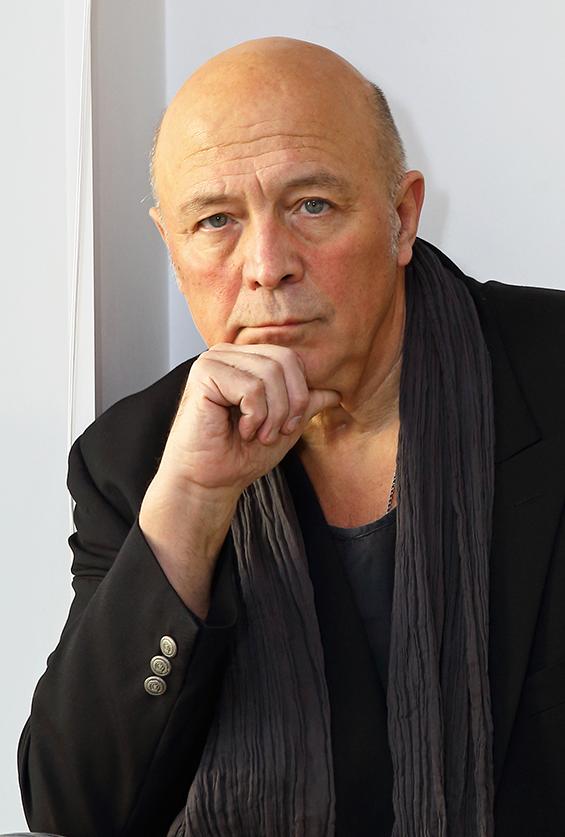

Наталья Савватеева

2005 год. Журнал «Новые театральные известия» предлагает написать про три премьеры Москвы. О двух после публикации я забыла, а «Куклы» в Театре на Юго-Западе в постановке его основателя Валерия Беляковича помню до сих пор. Меня буквально взорвало, подняв над вселенной, доселе невиданное яростное действо и, не давая передохнуть от восторга, бросило на землю с той таинственной силой, которую мы жаждем ощутить в любви, дружбе, рождении детей. Ведь это и есть истинная жизнь – страстная, неукротимая, отчаянная.

А в финале вышел Пигмалион – Валерий Белякович – и тихо произнёс пророческие слова, что никакие куклы никогда не заменят артистов. Я потом не раз смотрела его «Кукол», и, зная всё наизусть, вновь взлетала в небеса, возвращаясь назад, чтобы любить созданный им мир.

Потом были другие его спектакли, завораживающие душу, семь интервью с ним и… его внезапно оборвавшийся путь. И сверлящая мысль о дельцах театра, умеющих всё считать, и творцах, рождающих идеи, которые, живя любовью, гибнут от предательства.

Предлагаю отрывки из разных интервью с Валерием Беляковичем, где всё – искренность и честность.

– Валерий Романович, что, по-вашему, нужно для счастья?

– Найти своё призвание и место в жизни. Человек счастлив, когда совпадают его желание работать и талант, что дарован ему Богом.

– Вы когда-нибудь завидовали чьему-то успеху, красоте, таланту?

– Никогда. Я просто наслаждался, видя красоту. Думал: «Вот какая красивая! Или какой красивый! Но как же ему тяжело жить с такой красотой. Ведь все хотят ею попользоваться». А таланту нельзя завидовать: он неповторим, им можно только восхищаться.

– Что вас увлекает в женской натуре – ум, красота, доброта?

– Не может быть красота отдельно от ума. Это какая-то несправедливость. В женщинах, которые меня ошарашивали, всегда было соединение мудрости, тепла и, конечно же, красоты. Нельзя сказать, что эта женщина красивая, а та нет. Все красивые, и у каждой своя красота. Как это у Чехова, мол, совсем дуру не ищи, у каждой дуры свой ум есть. Так и у каждой женщины есть своя красота. Я их всех в театре пестую, потому что лучше их никого нет. Именно от них зависит покой в коллективе. Женщина выходит и облагораживает собой эту курящую свору мужиков.

– Обижались вы на кого-то и за что?

– Нет: я жалею артистов, и сам себя всегда ощущаю артистом. Я не могу, не имею права на них обижаться, потому что выше их по статусу. Мне нужно их понять и сказать: «Мы всё сделаем, ты успокойся. Я тебя люблю». Мне кажется, эти слова врачуют. Они все – мои дети. Даже если ему 50, он всё равно мой ребёнок.

– Кто и что вас может вывести из себя?

– Не вывести из себя, а опечалить меня может тот, кто плюёт на землю. Это всё равно что плевать на мать. А ведь земля – мать наша, разве не так?

– Вы актёр и режиссёр. Чем, по-вашему, отличаются эти профессии?

– Режиссёр – создатель своей вселенной, он видит гораздо глубже, дальше и шире. В театре должен быть человек, который скажет: «Я знаю, что делать!» Я вижу спектакль, чувствую соотношения ритмов и сцен, знаю, где и какой нужен свет. Я творец этого мира. Актёр тоже творит, и хороший артист, поверьте, такая же редкость, как хороший режиссёр.

– Как вы выбираете произведения для постановки?

– Начинаю читать – и, если на третьей странице меня не пробивает, бросаю. А если вдруг озаряет, беру ставить. Ну а заплачу в конце – верный знак, что это тот материал, который я искал. И не стыжусь этих слёз. Они указывают на то, что иду в нужном направлении.

– Всякий раз ищете новый поворот или утверждаете старые истины?

– Я не озабочен поисками нового, я просто иду от автора. А там, куда поведут интуиция и опыт. Ставить ради того, чтобы ставить, вряд ли стоит. Ты должен дать людям веру, чтобы у них появилось желание жить.

– Что вы взяли в свою жизнь и свой театр из детства?

– Любовь к России, к Родине. Она в небе над рязанскими просторами, где родилась в деревне Городецкие Выселки Рязанской области моя мама и где я жил с бабушкой до школы. Какие там у нас просторы и закаты! И кровавое солнце! Я смотрел и думал: «Вот это, наверное, и есть рай!» Помню стада, пастуха деда Димитрия и баб, что идут на полдник доить коров к лежбищу. А вечером, когда солнце садится, из-за поворота появляется стадо – коровы и овцы. Они идут домой. Мо-мо, бе-бе! Такая симфония! И наша корова Жданка идёт... А через полчаса я пью это молоко с хлебом, вкуснее которого не было ничего в жизни! Это какое-то счастье! И хлеб чёрный – лучше пирожного!

– Что для вас значит Крым?

– Крым – место моих первых гастролей. Мы сделали спектакль «Лекарь поневоле» и приехали в Севастополь с одним фонарём, поставили его на площади и стали играть. И нас начали приглашать в санатории, пионерские лагеря, воинские части. Мы всюду в Крыму сыграли. Там потрясающие люди! И когда город-герой Севастополь, за который столько пролито крови, вдруг так легко отошёл куда-то кому-то, было очень странно. И я жил всё время с этой занозой в сердце. И Путин эту занозу вытащил. Для меня Крым – это так много! Нас не разорвать!

– Что вы мечтаете поставить?

– Монолог человека, казнившего Христа, по повести Пера Лагерквиста «Палач». Если хватит сил, сделаю его как своё завещание. Я знаю, что здесь будут плакать. Так было всегда. В спектакле «Король умирает» Ионеско я играл короля Беранже, одинокого человека, который говорил о том, как умерла его кошечка – что не было крови и она была похожа на сломанную куклу. В зале рыдали. Кстати, все режиссёры делятся на умных, находчивых и большинство.

– А вы какой?

– Я из находчивых. Есть Костя Райкин, который из рук папы получил театр. И это надёжные руки. А есть такие, как я, что пробиваются через асфальт... Я думаю, что во мне что-то заложено природой – в интуиции, юморе, чувстве справедливости.

– Вы часто сталкивались с непробиваемой стеной?

– Таких стен у меня не было. Случались жестокие ситуации, но я их обходил. А вот с Театром Станиславского не рассчитал: сработал мой наив. И один из грехов – гордыня. У меня всё время тоска была по большой сцене. Да и можно ли осуждать того, кто хочет выйти на большие просторы? А когда уже публика пошла и всё можно было преодолеть, тебе дают по башке, и подключаются такие связи и силы, такая иезуитская система, которые мне и не снились.

Но что Бог ни делает, всё к лучшему. И хотя я был не просто пострадавшим, а мучеником: месяц комы, месяц реанимации, потом реабилитация, – у меня обиды ни на кого нет. Всё зарубцевалось. Я стал главным режиссёром токийского театра «Тоуэн». После Театра Станиславского поставил за год 10 спектаклей – в Токио, у себя «На Юго-Западе», в Пензе, в Белгороде. И впервые в родной Белоруссии – в Витебске – «Ромео и Джульетту». Видимо, это было моё лекарство от случившегося в Театре Станиславского.

– Вам за границей предлагали остаться?

– Да. Но я не могу без Родины! Здесь Театр на Юго-Западе – мой ребёнок. Здесь доронинский МХАТ. На Ленинских горах всё исхожено, там первая любовь. На Востряковском кладбище родные гробы. Как без этого жить?

– Вы о чём-то сожалеете в жизни?

– Нет. Главное, я проводил своих родителей. Отец меня дождался из Японии, а мамка – из Театра Станиславского. У каждого с этим по-разному бывает: жизнь жестокая. У меня так получилось, и слава богу! А больше жалеть не о чем. Я горжусь всем, что налопатил. Вреда и зла никакого не сотворил. Зато сделал 20 заслуженных артистов.

– Вы считаете, есть в жизни высшая справедливость?

– Есть, конечно. Как без этого жить? Я когда был в коме, летал туда и видел всех своих мертвецов. Они смотрели на меня, и в их взглядах я ловил: «Не отчаивайся: всё будет справедливо». И когда я там был со своими, понял, что справедливость есть и стоит ещё жить.

– Вы много ставите про то, что происходит сегодня?

– Я всё про это ставлю. И мой моноспектакль «Пугачёв» по поэме моего рязанского земляка Есенина тоже. Где в конце пленённый Пугачёв говорит:

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же

падаешь, как под ношею?

А казалось… казалось ещё

вчера…

Дорогие мои… дорогие…

хор-рошие…