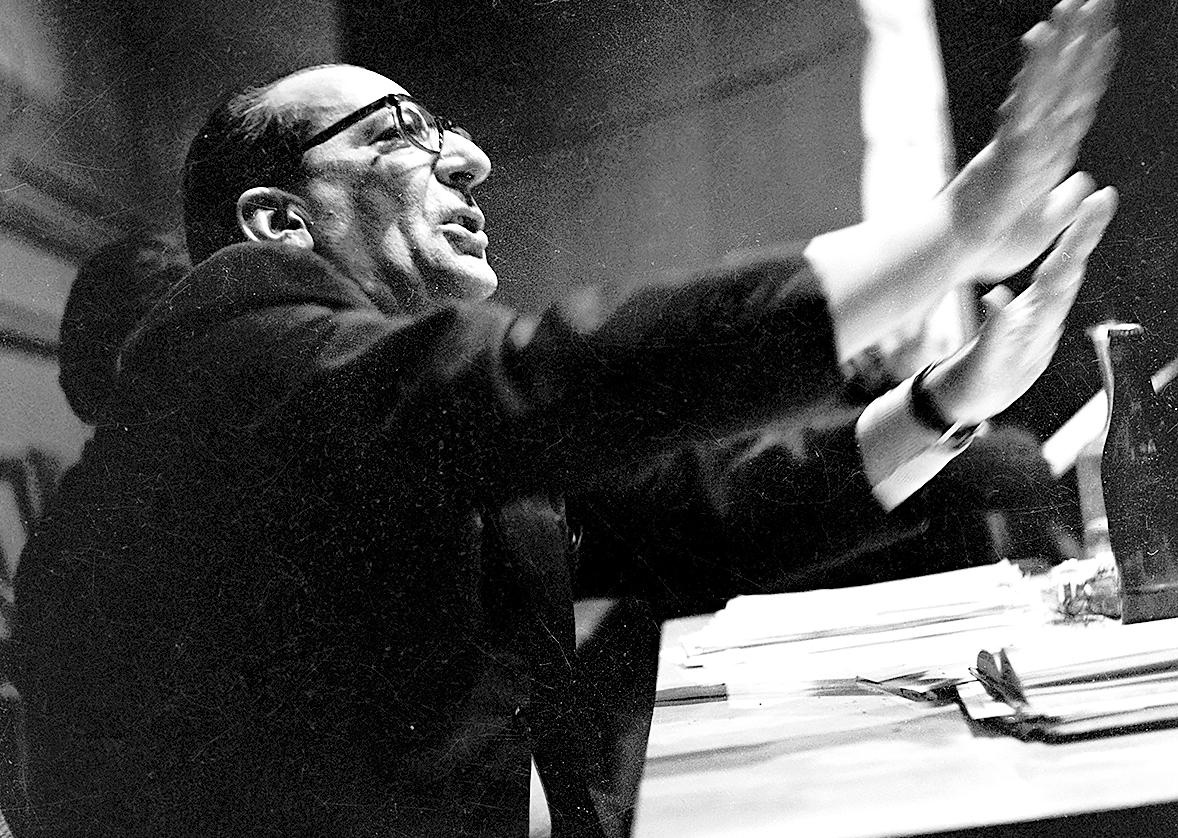

Михаил Резникович, профессор ГИТИСа

Впервые я попал в БДТ летом 1957 года на спектакль «Лиса и виноград» по пьесе Гильерме Фигейредо с Виталием Павловичем Полицеймако в роли Эзопа. Спектакль произвёл на меня огромное впечатление…

Особенно неожиданным для меня тогда стал диалог раба Эзопа и его хозяина Ксанфа. Ксанф спрашивал у Эзопа: «Что же самое прекрасное в жизни?» А в ответ получал: «Язык!» С помощью языка, по мнению Эзопа, человек всегда выражал свои самые сокровенные чувства, влюблённые обменивались признаниями, школьники отвечали на уроках… «Что же самое ужасное в жизни?» – далее спрашивал Ксанф. И Эзоп снова отвечал: «Язык!..» С помощью языка в жизни совершаются почти все убийства и предательства, люди лгут, хитрят, обманывают друг друга…

Я тогда жил во Львове, уже закончил русскую школу, все вокруг говорили только по-русски, даже в страшном сне невозможно было представить, что тотально на всей Украине может быть запрещён русский язык.

Через год, выдержав конкурс – сто человек на место, я поступил на режиссёрский факультет Ленинградского театрального института по классу Г.А. Товстоногова.

На собеседовании он задал мне два вопроса, и ответы решили мою судьбу… Я уже знал, что никакого театра актрисы Клары Газуль в реальности не было, что всю эту мистификацию придумал Проспер Мериме… Это был один вопрос Георгия Александровича. А ещё я рассказал о Первой студии Художественного театра, о первых двух спектаклях с участием Евгения Вахтангова и Михаила Чехова «Гибель «Надежды» Хейерманса и «Сверчок на печи» Диккенса – его второй вопрос.

На первом занятии Георгий Александрович изложил нам своё творческое кредо: «В искусстве падающего подтолкни, особенно в постижении режиссуры»… И подтолкнул. Из двадцати студентов курса до диплома дошли четверо.

Все четыре курса учёбы мне посчастливилось проходить студенческую практику в БДТ – от рабочего сцены, реквизитора до помощника режиссёра на четвёртом курсе, когда Георгий Александрович ставил «Божественную комедию» И. Штока.

Это была потрясающая профессиональная школа. Шли тогда уже в театре и «Безымянная звезда», и «Варвары», и «Идиот». Мне удалось присутствовать не только на ежедневных репетициях Георгия Александровича (после первой пары в институте мы сбегали с занятий, чтобы успеть к началу репетиций), но и по вечерам наблюдать, как по-разному готовились к выходу на сцену Смоктуновский, Лебедев, Копелян, Доронина… Какая двадцатиминутная собранность, сосредоточенное предельное внимание… В эти минуты ещё за кулисами они уже были не артистами, а героями Достоевского, Горького, Себастьяну…

Огромное и, честно, мало объяснимое душевное потрясение весь наш курс пережил в марте 1959 года, когда Георгий Александрович пригласил нас на общественный просмотр спектакля «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Нам, первокурсникам, трудно было разобраться, что нас так задело, взволновало, человечески буквально перевернуло в этой вроде нехитрой бытовой истории четверых… Откуда возникало такое огромное сочувствие героям, и как нам всем хотелось, чтобы всё кончилось счастливо…

…Выкатили на авансцену, на закрытую досками оркестровую раму, две фурки с мебелью и проёмом двери, и четыре артиста – Копелян, Шарко, Макарова, Лавров – начали общаться. Позже к ним присоединился Луспекаев. Никаких ярких зрелищных решений, эффектов, постановочных неожиданностей, только негромкий по радио голос Георгия Александровича, отделяющий один вечер от другого.

Через двадцать пять лет Зинаида Шарко рассказала, что случилось в театрах Ленинграда после того просмотра… Артисты не могли начать репетицию, долго молчали, переглядывались и долго не могли понять, разгадать тайну того, как режиссёр и артисты без всяких постановочных подпорок, только через человеческий диалог смогли добиться такого мощного душевного зрительского потрясения.

«Пять вечеров» – волшебная и трудно объяснимая словами тайна товстоноговского дарования и режиссёра-постановщика, и режиссёра-педагога. Через природу артиста он сумел вскрыть самые личные, самые сокровенные, далеко спрятанные от посторонних глаз движения человеческой души, каким-то чудесным образом вернуть артистов в драматическое прошлое своих героев, и мы не только поверили и приняли близко к сердцу всё, что случилось с ними почти за двадцать лет разлуки, но и почти как дети заразились их судьбой, подсознательно сами начали проживать её.

Если согласиться с Марджановым, что режиссура – это прежде всего тайное, глубоко спрятанное стремление выразить свой внутренний мир в чужой душе, то «Пять вечеров» Георгия Александровича Товстоногова самое убедительное этому подтверждение.

В то же время «Пять вечеров» были поставлены в «Современнике». Весь коллектив участников во главе с О.Н. Ефремовым посмотрел товстоноговский спектакль и… закрыли свой. Не смогли они разгадать тайну володинской пьесы и поступили в высшей степени художественно честно. Не всегда в нашем театральном сообществе это случается.

Жёстко и беспощадно учил он нас азам и тайнам профессии, без которых режиссёр в общении с артистом всегда беспомощен, не пропускал в наших студенческих работах ни одной приблизительности и в замысле, и в воплощении.

Азы и тайны эти вроде просты: целенаправленное сосредоточенное внимание, партнёр, цель, действие, приспособление, полная свобода и естественность в неестественных сценических предлагаемых обстоятельствах – так он трактовал основы системы К.С. Станиславского, ритм артиста в эпизоде как степень интенсивности выполнения им действенной задачи, проживание прошлых конфликтов героя как основа их правдивого поведения в сегодняшних конфликтах, но и многое, многое, многое…

Любил повторять: «Способ мышления кинематографический, средства выражения театральные…»

Особое внимание уделял тайнам жизни артиста в драматическом театре, где материал искусства, орудие его и творец-созидатель артист совпадают. В музыке другое: там материал – звук, орудие – конский волос или струна, и только творец сам музыкант… Ну, попробуйте за год, за два овладеть скрипкой и материалом, и орудием – можно и надорваться. А в драматическом театре кажется всё просто и легко – ты сам себе и орудие, и материал… Коварная лёгкость…

Он призывал трудиться, трудиться и трудиться, ясно осознавая, чего ты ещё не освоил в профессии, что в ней для тебя за семью печатями. Часто вспоминал слова Генриха Нейгауза о том, что пианист, сыгравший три сонаты Бетховена, и пианист, сыгравший двадцать три, – два разных профессионала.

Он считал, что режиссёр – интерпретатор автора, тот, кто из одного вида культуры – текста пьесы – рождает другой – театральное зрелище. И сравнивал режиссёра с дирижёром, тот ведь не пишет музыку, а интерпретирует композитора. Бывает, что это Караян, а бывает…

Георгий Александрович создал великий, как по мне, лучший психологический театр своего времени. В его театре ЧЕЛОВЕК во всех своих бешеных страстях, прекрасных и ужасных, и ЗРЕЛИЩЕ, так или иначе выражающее главное, о чём писал автор и чего с поправкой на индивидуальность добивался режиссёр, соединялись в гармонии, в некоем единстве почти химическом, творческом…

Многие его спектакли – «Варвары», «Идиот», «Мещане», «Горе от ума» с пушкинским эпиграфом – «догадал меня чёрт с умом и талантом родиться в России», «История лошади» («Холстомер») – без преувеличения можно назвать спектаклями века.

Он ставил Достоевского, Горького, Толстого, Чехова, Сухово-Кобылина, Островского, Шекспира… А ещё были «Пять вечеров» Володина, «Три мешка сорной пшеницы» Тендрякова, «Четвёртый» Симонова, «Океан» Штейна, «Божественная комедия» Штока, «Ханума»…

Всегда это был ТЕАТР сострадания человеку, сочувствия, бескорыстия – всё, что отдал, всё твоё – всегда остро чувствовал время и то, что в этом времени было так нужно, необходимо людям.

Открыл для театра и кино Смоктуновского, Луспекаева, Копеляна, Борисова, Юрского, Трофимова, Басилашвили, Доронину, Макарову, Шарко, часто повторял слова Томаса Манна, сказанные им в тридцатые годы прошлого века, о том, что ТЕАТР ПРЕВРАЩАЕТ ТОЛПУ В НАРОД, и всей силой своего могучего дарования следовал этому завету. Но помнил и часто повторял ученикам ещё и слова Марины Цветаевой о том, что «театр – сердце фальши…», такую естественную, жуткую, беспощадную действительность коллективного искусства учитывал, боролся, превозмогал…

На занятиях часто отвлекался, это было его фирменным педагогическим оружием, вовлекал нас в самые разные то детские сказки, небылицы, парадоксальные истории, то притчи. И всегда это было о самом главном в профессии, о необходимости почти сизифова труда, без которого невозможно открыть для себя её тайны, доставшиеся ему от Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Лобанова…

…Однажды человеку захотелось есть, съел буханку хлеба и не наелся, съел вторую, третью, четвёртую, пятую, шестую, седьмую – семь хлебов, а есть всё равно хочется; купил бублик, съел, наелся и подумал: «Дурак, зачем я ел семь хлебов, надо было купить бублик…»

...Однажды князь в чужом саду увидел прекрасную розу, потребовал, чтобы садовник ночью украл её и пересадил

в сад князя… На второй день роза завяла. Отчаянию князя не было предела. Тогда садовник рассказал ему, что когда-то он сам купил зерно розы, нашёл в своём садике солнечное место, взрыхлил землю, закопал зерно, ежедневно поливал, удобрял, и наконец из земли появился росток юной розы, рос, крепнул, прорастал, и в конце концов выросла прекрасная алая роза…

…Молодой человек упорно учился, получил диплом, радостный подошёл к окну, увидел улицу, людей, деревья, траву – жизнь, то, что не замечал, когда учился; пришёл первый счастливый успех, он подошёл к окну, снова окунулся в жизнь, и серебряная небольшая звёздочка успеха появилась в стекле окна. Шло время, он упорно трудился, и с каждым новым успехом серебряных звёздочек на окне появлялось всё больше, и постепенно менее различимо виделась ему жизнь за окном. Однажды он подошёл к окну, но окно уже оказалось зеркалом, и в нём он увидел только самого себя.

«Семь хлебов и бублик», «Прекрасная роза», «Человек и зеркало»… На всю жизнь привили нам эти притчи сознание относительности знания и умения в профессии, масштаб того, что предстоит… Как-то вскользь заметил, что если в конце года на экзамене мы перечислим многое, что в профессии осталось за пределами нашего умения, он будет доволен.

Половина второго курса была посвящена переводу прозы в драму. Я выбрал рассказ Хемингуэя «Никто не хотел умирать» («Никто никогда не умирает»?) о гражданской войне в Испании и месяца через три подвергся жесточайшему разгрому учителя. Весь рассказ был в диалогах, оказалось, диалог далеко не всегда равен череде событий, поступков героев, событийному ряду, а ведь именно это необходимо построить.

Жёсткая, подчас беспощадная учёба… Но как она мне пригодилась в профессии, когда в разных театрах – в Москве, Петербурге, Киеве, Новосибирске – я ставил прозу Гранина, Тургенева, Достоевского, Джеймса, украинского писателя Загребельного. Если бы не уроки Товстоногова, мне бы не справиться с «Иду на грозу», «Дворянским гнездом», «Подростком», «Письмами Асперна», «Разгоном».

Часто от того, что это, очевидно, у него болело, повторял: «Юность, молодость, зрелость репертуарного театра давно позади. Без творческого лидера с абсолютной внутри театральной властью репертуарный театр обречён, и может восторжествовать западный театр проекта, где артистов набирают на спектакль».

Соотношение тайной внутренней страсти героя и его поступка – действия, формула о том, что задача и действие никогда не совпадают, – всё это было для меня за семью печатями. И на первом, и на втором курсах Евгений Алексеевич Лебедев, замечательный артист БДТ, преподававший у нас актёрское мастерство, постоянно бился со мной, иногда не выдерживал – кричал: «Миша, почему вы на сцене пешком ходите?» Я искренне не понимал, как же ещё я могу ходить…

Товстоногов всегда знал, что театр – зеркало, разбитое на множество осколков. Сегодня он живёт жизнью творческой, а завтра он превращается в сообщество с патологической жаждой первенства.

Когда мы разъезжались на диплом, посоветовал: «Пятьдесят процентов успеха – выбор пьесы, сорок – точное распределение ролей, десять – трезвое понимание, чего хочет главный режиссёр – нашего успеха или провала?» Один из последних уроков получил я в Киеве через двадцать лет во время гастролей БДТ. Георгий Александрович посмотрел мой спектакль «Кафедра» и предложил мне поставить эту пьесу у него в театре. Он жил в гостинице, в люксе вместе с Лебедевым, и, когда мы договаривались, я наивно предположил, что Лебедев мог бы сыграть главного героя. Товстоногов промолчал. Назавтра он накинулся на меня: как я мог в присутствии артиста распределять роли! «У меня, – сказал Товстоногов, – уже полтора года ничего не играл Басилашвили…»

Только благодаря учёбе у Товстоногова через три года работы в Киеве меня пригласили в Москву и Анатолий Эфрос, и Борис Львов-Анохин. Время на театре было суровое, скоро Эфроса изгнали из Ленкома, четыре года я трудился в Театре К.С. Станиславского у Львова-Анохина, затем и его изгнали,и я вернулся в Киев.

Попал я в Киеве в Театр Леси Украинки тоже по рекомендации Товстоногова. В начале 1963 года директор театра приехал в Ленинград и попросил Георгия Александровича порекомендовать способного ученика. Товстоногов назвал меня. Директор был человек своего времени, не поленился зайти в кадры и познакомиться с моим личным делом, увидел пятую графу – национальность – и попросил назвать две кандидатуры на выбор. Товстоногов тоже был человек своего времени, он понял и заявил, что другой кандидатуры у него нет. Я узнал об этом, когда директор представлял меня труппе.

Разные опасности подстерегают каждого, кто решил посвятить себя нашей коварной профессии. Часто вспоминал Мандельштама:

Я скажу это начерно, шёпотом,

Потому что ещё не пора:

Достигается путом и опытом

Безотчётного неба игра…

Пот, опыт, сомнения, неудачи, взаимо¬отношения с артистами, детьми, но «сукиными детьми», по выражению Немировича-Данченко, – всё это непременные слагаемые профессии, то, с чем каждому режиссёру придётся столкнуться. Он, как немногие, ощущал зыбкость театра, его рождение, кульминацию, гибель, даже в печати заявлял, что его театр умрёт вместе с ним, сознательно не воспитывал преемника.

Я с успехом поставил в БДТ «Кафедру», но позже, когда у меня возник очередной конфликт с властью в Киеве, я уехал на три года в Новосибирск, а его спросили, почему он не пригласил меня в БДТ, он объяснил, что двух главных режиссёров в театре ему не нужно. И по-своему был абсолютно прав.

В последний год его жизни я попросил его, если он считает возможным, дать мне рекомендацию в ВАК тогда ещё общего нашего государства, он написал немало хороших слов, и мне присвоили в Москве звание профессора без апробации – так весома была его профессиональная рекомендация.

Перед тем как мы уезжали на диплом, он рассказал нам анекдот о Пушкине и Сталине: «Пушкин пришёл к Сталину и попросил квартиру, трудно ему было жить в коммуналке. Сталин помог. Снова пришёл и попросил отправить его в командировку в Арзрум. Сталин и в этом помог. В третий раз Пушкин пожаловался, что Анна Петровна Керн не отвечает ему взаимностью. Сталин при нём позвонил Берии и сказал, что Пушкин – наш первый поэт и стоит внимательнее к нему отнестись. Счастливый Пушкин ушёл. Сталин поднял трубку и распорядился: «Товарищ Дантес, действуйте».

Тогда я впервые ощутил, какие были у Товстоногова драматические отношения с властью и на какие компромиссы ему приходилось идти. Ради театра, дела своей жизни, Георгий Александрович стерпел, не бросил заявление, когда секретарь Ленинградского обкома Романов иезуитски запретил один из лучших его спектаклей – «Римскую комедию» Леонида Зорина.

Случайно прикоснулся я, может быть, к последней драме учителя… Жуткое его молчание после просмотра в Доме актёра в Москве фильма Абуладзе «Покаяние». Его глаза, опрокинутые в юность, в гибель отца, возможно, в боль, что сам он так не выразил время. На все оставшиеся годы он для меня суровый и добрый гений, одинокий, как каждый большой художник.

Убеждён, он поддержал бы мой протест, почти бегство из Киева, из Театра русской драмы имени Леси Украинки, которому я отдал сорок пять лет жизни. Сегодня нет ни названия, ни театра. Издевательства над русской культурой, русским языком, уничтожение памятников Пушкину, освободителю Киева от фашистов Ватутину, переименование улиц – всё это немыслимо представить. Возможно, это трудно осмыслить, пережить тем, кто с этим не столкнулся.

Для меня очевидно, что одна из бед театра нынешнего – всё более набирающая силу мера буквальности, однозначности человека в связке «человек – зрелище». Между тем сила психологического театра прошлого века – во всё большей многосложности человека на театре, когда «люди пьют чай, а в это время разбиваются их сердца».