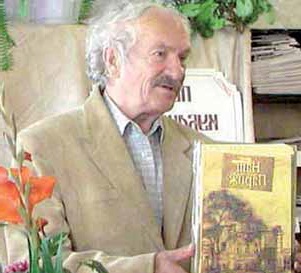

Виктор Лихоносов – один из самых задушевных русских писателей. Его повести «Осень в Тамани», «Люблю тебя светло», «На долгую память», «Тоска-кручина» запечатлели быстротекущую красоту времени, в котором жили и страдали русские люди во второй половине ХХ века. Его роман «Наш маленький Париж» рассказал об утраченной казачьей Атлантиде, о дореволюционной России и славном городе Екатеринодаре. В Москве Виктор Иванович гость нечастый, и тем драгоценней встреча с ним. Состоялась она по хорошему поводу – Лихоносов приехал в столицу, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия другого современного русского классика – Василия Белова. Наша беседа началась с разговора о творчестве автора «Лада», «Привычного дела», «Канунов».

Виктор Лихоносов – один из самых задушевных русских писателей. Его повести «Осень в Тамани», «Люблю тебя светло», «На долгую память», «Тоска-кручина» запечатлели быстротекущую красоту времени, в котором жили и страдали русские люди во второй половине ХХ века. Его роман «Наш маленький Париж» рассказал об утраченной казачьей Атлантиде, о дореволюционной России и славном городе Екатеринодаре. В Москве Виктор Иванович гость нечастый, и тем драгоценней встреча с ним. Состоялась она по хорошему поводу – Лихоносов приехал в столицу, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия другого современного русского классика – Василия Белова. Наша беседа началась с разговора о творчестве автора «Лада», «Привычного дела», «Канунов».

– Сколько их, родственных душ, в русской литературе осталось? – размышляет Лихоносов. – Совсем немного. Василий Белов насмотрелся на страдания матерей, бабушек, на послевоенную деревню. Особенно я люблю его «Медовый месяц», позднюю вещь, за которую бы и Толстой его похвалил.

– А когда вы поняли, что будете писателем, что это ваше призвание?

– Всё иначе получилось. Всё равно, что бросился в реку, поплыл, стал тонуть. Чтобы спастись, надо грести… Мне в молодости хотелось запечатлеть давно ушедшее и быстро уходящее, удержать дорогое. Я всю жизнь писал только о том, что я люблю. Никого никогда не учил. А кое-что написал от наивности. Например, «Люблю тебя светло». Многих удивил этим, наверное. Писал от глупой влюблённости – в литературу, в искусство, в мир необыкновенных людей. Кто-то цинично к окружающей жизни относится, насытившись атмосферой Дома литераторов, а я воспринимал мир как чудную, необыкновенную новость.

Такая молодая наивная влюблённость полезна в литературе. С этого начинается жизнь вообще. Поздние писатели под влиянием «солженицынского времени» в литературе стали ковырять действительность, разоблачать жизнь, вместо того чтобы ею восхищаться. Их было много, целое племя, они начинали с эпатажа, почти со скандала. Их стали переводить, возить за границу, показывать как пример «прогрессивного» искусства.

А я был легкомысленный городской человек, у меня – другое начало. Повлияли те писатели, которых я любил. Они способствовали утверждению жизни, красоты и воспели её лучше, чем я. Но мне тоже хотелось что-то сказать! Слишком тяжёлое знание жизни, может быть, даже мешает творческому человеку. Теряется загадочность, нечего открывать, когда человек всё знает. А когда ты познаёшь мир с помощью литературы, это и есть талант к слову.

Помните? «Художник Агеев жил в гостинице в северном городе, приехал сюда писать рыбаков». Начало рассказа Юрия Казакова «Адам и Ева». У Владимира Личутина, Василия Белова в прозе заложена основа северной жизни, они досконально её знают! А у Казакова – рассказы путешественника, в них нет никакой глубины, только впечатлительность московского человека. Музыка слова – и больше ничего! Но это и есть тайна литературы, искусства.

Я не считаю себя писателем, поэтому мне трудно говорить о себе. Мне просто повезло! Писатели – другие люди, они литераторы до мозга костей. Я какой-то ленивый даже. Пушкин – литератор, да. А уже Шолохов – другое поведение. Литератор – дотошный человек, он пишет статьи, борется, сильно мучается литературой. Я же всю жизнь стеснялся, что я писатель. Ну, в актёрской среде я буду говорить, что я литератор, а в писательской – что актёр. (Смеётся.)

Это с детства, очевидно, такое чувство: писатели – вот они, на стене в школе, в кабинете литературы. Мне повезло, что я понравился Юрию Казакову, Юрию Домбровскому, нашим деревенщикам. Я пишу, потому что у меня много душевных обязанностей. А не так, как французы или американцы работают: сел, надо «набить» столько-то страниц. Мне кажется, что они так работают – на компьютерах. Я этого не понимаю. С детства не помню, чтобы я был расположен стать писателем. Я не был книгочеем, я гонял мяч, мне нравился футбол. Просто Господь Бог меня пожалел. Когда мне вручали толстовскую премию в Ясной Поляне, я так и сказал: «Лев Николаевич и Господь Бог пожалели меня, как Алёшу Горшка, спасли мою жизнь тем, что я пишу прозу».

– Кто повлиял на вас особенно?

– Началось всё с «Тихого Дона», когда я в 19 лет прочитал этот роман. Потом был Есенин. Потом Паустовский, когда я уже работал. Паустовский хорош тем, что прививал любовь к литературе. «Повесть о жизни» – чудесная вещь. Я читал её в «Новом мире», ждал продолжения в следующих номерах. Потом был Андрей Платонов: помню, я купил в Ялте книжку в синей обложке, прочитал несколько рассказов, и они меня потрясли… Ну, Хемингуэй мне нравился, «В снегах Килиманджаро». Но я перечитал эту вещь спустя годы, и она меня разочаровала – Хемингуэй был не тот. Или я уже стал другим?! «Прощай, оружие!» читал по-французски и всё время ждал, когда у нас выйдет «По ком звонит колокол». Я даже написал письмо Илье Эренбургу, который в своих очерках «Люди. Годы. Жизнь» вспоминает ночь в Испании, когда он встречался с Хемингуэем. Мне Эренбург прислал деликатный ответ, на открытке: подождите, мол, выйдет в своё время. А потом «По ком звонит колокол» у нас напечатали, и я до сих пор эту вещь так и не прочитал… Мне нравился роман Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев», он был напечатан в журнале «Москва». Американская критика его не приняла, считала неудачей писателя. А я ходил в читальный зал, брал журнал и был в восторге. Годы спустя я стал перечитывать «За рекой, в тени деревьев» и разочаровался: бесконечная болтовня героев. Может, я виноват? Не знаю.

– Давайте поговорим о ваших книгах. «Наш маленький Париж» – роман-воспоминание, роман-элегия. В нём запечатлена целая галерея ушедших казачьих типов. Как возникла идея этого произведения?

– Мне было жалко людей «бывших». Книга родилась от сочувствия. Я ходил по дворам, разговаривал со стариками и писал. Я сочувствовал всему погибшему миру, царскому, той эпохе, казакам, потерявшим землю, уехавшим, умершим на чужбине. Сочувствие было музыкой, которая помогла мне написать. А без этого нельзя, конечно, работать. Было удивление, ушедший мир казался сказкой. Я тогда не жил, а только предчувствовал – на основе документов, разговоров; я догадывался, пытался понять, каким было прошлое, и любил всё это утраченное, неизвестное. Всё было в тумане, в романтической дымке времени, и казалось даже лучше, чем оно было в жизни.

В 50–60-е годы мы слушали, как пели Пётр Лещенко и Александр Вертинский, и открывался удивительный, уже пропавший русский мир. Мир любви, которой, казалось, теперь уже нет. И в целом это ощущение было правильным. Потому что дальше жизнь была сильно изломана – уклад, отношения друг к другу, человеческие типы. Почему я не принимаю роман Солженицына «Красное колесо»? Писатель весь влез в политику и не изобразил то, что исчезло навсегда. Надо было попрощаться с русскими типами, с людьми, которые уже никогда не придут. Как мы никогда не увидим, допустим, бояр, бывших при Алексее Михайловиче. Через эти ушедшие типы мы бы увидели, какая страна пропала. А объяснять, что такое революция… Для этого есть историки, политики.

На Кубани мне было тяжелее «добывать материал». Потому что там меньше, чем в России и в Москве, осталось «бывших», и они больше боялись. Москва – открытый город. Небоязливые разговоры здесь были и при советской власти. А вот у нас всё делали с оглядкой. Провожали до ворот, говорили: ну, смотрите, если вы что-то надумали, это дело ваше. И от этого прошлое казалось ещё более загадочным и великим. Такое же отношение было и к эмиграции. А когда я там побывал, когда они стали сюда приезжать, наступило разочарование.

– Почему?

– Потому что, сохранив то, что мы утеряли, – бо´льшую воцерковлённость, воспитанное, деликатное, старомодное обхождение, они утратили сочувствие тому народу, из которого вышли их отцы. Они радовались свержению коммунизма, но новым страданиям народа они не сочувствовали!.. Кроме того, они всё время говорили о свободе, о России, а жить здесь не захотели. Они бы не смогли – слишком многое изменилось. То, о чём рассказывали их отцы и бабушки, они бы здесь не увидели. Но и сами эмигранты стали очень сильно походить на западных скупых людей. И в этом смысле мы оказались не хуже, а лучше их. Даже когда в середине 90-х людям не платили зарплату по полтора года, они приезжали на Кубань, мы им накрывали столы, гости были в восторге. А сами дарили зажигалки по 70 центов. Они филологически совершенно отличаются от нас. Мы начитанные, библиотечные люди, а эмигранты – типичные американцы, французы. Библиотек дома нет, в литературе разбираются плохо, к достоинству книг равнодушны. В некотором смысле они более политизированы, чем мы. Но кое в чём они, конечно, вызывали большое уважение. В них был намёк на старую Россию. Мы-то совсем другие люди!.. У нас только женщины приближаются к вечной русской ментальности, особенно те, что живут на земле, в деревне.

Я не писал событий, не разбирал, правильно или неправильно совершилась революция, меня интересовали люди. Судьбы, прошедшие на фоне этой истории. А потом пришла документалистика, она всё объяснила. И роман Солженицына не надо читать, чтобы понять истоки революции, достаточно мемуаров. Там видно абсолютно всё.

– А вы были знакомы с писателями-эмигрантами советского времени: Владимиром Войновичем, Василием Аксёновым, Виктором Некрасовым, Анатолием Гладилиным? Как вы относитесь к их выбору?

– Нет, я не был с ними лично знаком. Понимаете, никто из деревенщиков не уехал. Но разве им легче жилось?! А если бы кто-то из деревенщиков и оказался на Западе, он бы там не прижился, погиб. Это совсем другой сорт литературы, возросший на нашей почве. Просто мы как жизнь свою недооценили во времена наши, так и литературу. Всё думали, что «там», за границей, пишут лучше. Нет! Наша литература глубже, душевней. Страдания вообще помогают человеку, а литературе тем более. Цензура как раз и способствовала тому, чтобы человек о чём-то сложном писал глубже, серьёзней. Те, кто жаждал свободы, они, оказывается, о лагерях хотели писать и про Сталина. И когда свобода пришла, никакой новой чудесной литературы не явилось. Её не оказалось просто-напросто. Свобода как раз раскрыла, что мы безбожники, что у нас вдохновения великого нет, поэтому ничего и не появилось. А вот литература, созданная в советское время, с 20-х годов до последних времён, много хороших книг оставила! И когда Виктор Астафьев во времена свободы написал «Прокляты и убиты», это оказалось худшим, что было написано о войне. (Хотя аттестуется критиками эта книга совсем иначе.) Оказывается, свобода нужна была, чтобы писать гадости.

В литературе всё меньше и меньше того, о чём писал Пушкин: Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман. Все почему-то хотят исправить жизнь. Что за мания величия! Из-за этого прикладного старания мы в литературе не обозрели, не описали всю полноту жизни. Любого времени – довоенного, послевоенного. Изумительную полноту жизни. Многие произведения будто в какой-то колее находятся, они изначально помещены в прокрустово ложе тенденции, идеологии. А про молодость никто не написал так, как надо написать! Про своё счастливое время. Нет, обязательно начинается ковыряние действительности, бичевание пороков, выведение недостатков. А у большинства из моего поколения такое счастливое время было – 50-е, 60-е, 70-е годы!.. Особенно тут, в Москве. Это же изумительная жизнь – в молодости! Любовь, гулянье, праздность, даже легковесность. Но про Москву никто ничего не написал, про последнее уходящее старинное время московское, про настоящих москвичей, дородных таких, про петербуржцев, их тип. Нагибин, Трифонов писали, будто вели репортаж из Центрального Дома литераторов. Даже я, приезжавший сюда, и то что-то написал – роман «Когда же мы встретимся?». Он о том, как провинциалы оказались в Москве, которая для них была чудом, неизвестной землёй, где все были выше их. Им так казалось.

Здесь и, правда, было много чудесного. Я вспоминаю, как увидел Николая Охлопкова в кафе «Прага» в начале Арбата. А у себя дома в Сибири я смотрел кино, где его герой переводит Ульянова-Ленина через границу. Мой друг Юрка Назаров, ныне народный артист, а тогда молодой актёр, водил меня в Театр Маяковского, где Охлопков репетировал постановку «Гамлета»… Или в Петербурге я в 1966 году увидел старую даму, и было такое ощущение, что она с Бестужевских курсов – столько в её поведении было достоинства, выдержки. Я Глебу Горышину говорю: напиши то, что писал Фёдор Абрамов о деревенских, – «Трава-мурава». То же самое надо было собрать и о Петербурге. Ничего этого нет в литературе.

– Вы редактируете журнал «Родная Кубань», многие страницы которого обращены в прошлое, к исторической памяти русских людей…

– Да, и жаль, что Год истории, объявленный президентом России, проходит дежурно. Общество живёт как обычно. А в Год истории можно было бы ещё раз поклониться летописцам кубанской вековой жизни, издать их труды, биографии, напечатать настенные портреты… Нужно было поддержать краеведов, особенно сельских, редко отмечаемых званиями, наградами, помощью. Можно было ожидать особого государственного внимания к сохранению исторического наследия, правительственных решений о судьбе музеев и старинных усадеб, выделения особой роли архивариусов, краеведов, историков. Но ничего этого не произошло. Не изменилось ни телевидение, ни печать, ни жизнь. Сейчас все заповеди человечества – на рынке. И это очень грустно. Неужели всё это происходит с нами, с русскими людьми, на нашей земле?

Беседу вела