История бронепоездов началась не на нашем континенте, а в Северной Америке, во время войны между Севером и Югом, охватившей Соединённые Штаты в 1861–1865 гг. Северяне стали устанавливать артиллерийские орудия на железнодорожные платформы, эта тактика приносила успех. Потом – франко-прусская война, англо-бурская… Но во всей красе «линкоры стальных магистралей» проявили себя в годы Первой мировой. Тогда бронепоезда появились во всех воюющих армиях и по праву считались мощной силой.

В 1922 году Реввоенсовет республики специальным приказом определил качества, которыми должны обладать бойцы, принимаемые на службу в бронепоездные части: крепкое сложение при небольшом росте, хорошо развитая мышечная система, нормальный слух, отличное зрение, крепкие нервы и твёрдость характера. Плюс – умение работать с техникой. Эти требования не потеряли силу и в годы Великой Отечественной.

К 1940-м годам ведущие армии мира получили боевую авиацию, в том числе – дальнюю. Бронепоезда превратились в удобную цель для воздушных асов. Но возросла и роль железных дорог, а их нужно защищать. Да и для противовоздушной обороны бронированные составы оказались незаменимыми.

К началу войны Красная армия располагала 53 бронепоездами. К частям НКВД относились ещё 25 бронепаровозов, 32 артиллерийские бронеплощадки, 33 моторных броневых вагона и 7 броневых автомобилей на железнодорожном ходу.

До войны оборудованием бронепоездов занимался знаменитый Брянский машиностроительный завод «Красный Профинтерн». Железнодорожникам удалось своевременно эвакуировать уникальный завод в Красноярск. Там без промедления организовали новое предприятие – Красноярский паровозостроительный, на котором сразу же приступили к производству новых бронепоездов. Новые «крепости на колёсах» обустраивались и в других городах Союза – от Орла до Ташкента.

Не считая классических бронепоездов, за годы войны было построено более 100 бронепоездов ПВО. Они состояли из нескольких зенитных платформ, которые часто прицепляли к эшелонам. Эти соединения выполняли важнейшую задачу – они защищали поезда и станции от налётов авиации.

Поезда прикрывали отход армии, вставали преградой на пути немецкой пехоты и танковых частей. Так, без железнодорожных батарей трудно было бы сдержать натиск гитлеровцев на Ленинград.

Бронепоезд «Железняков» сражался в Крыму, защищал Севастополь. С его бортов бойцы вели огонь по врагу из корабельных артиллерийских установок. В трагические дни и ночи обороны Севастополя бронепоезд поддерживал защитников города русских моряков прицельным огнём, отвлекал внимание противника… Немцы прозвали его «Зелёным призраком». 26 июня 1942 года героический поезд погиб под завалами Троицкого туннеля, после бомбёжки. В наше время о «Железняке» напоминает мемориал: паровоз и артиллерийская установка. На тендере начертано: «Смерть фашистам!»

Легендарным стал «богатырский» Горьковско-Варшавский дивизион бронепоездов. «Кузьма Минин» и «Илья Муромец» – так назывались два состава этого подразделения, получившего осенью 1944 года орден Александра Невского. Горьковским он считался по месту формирования, а почётное наименование «Варшавский» заслужил в сражениях. В боях за польскую столицу славное подразделение уничтожило десяток вражеских миномётных батарей. Этот дивизион во многих отношениях – особый. Никогда ещё броневые поезда не располагали реактивным оружием, а на платформах «Минина» и «Муромца» установили «катюши».

А бронепоезд «БП № 14» в народе называли только по имени-отчеству. Борис Петрович – и не иначе. Его построили в Курске, в мастерских Западного паровозного депо, в самые беспросветные дни войны – в октябре 1941 года. Немцы взяли Орёл, рвались к Курску – а рабочие методично прилаживали броневые листы к паровозу. Только вышла из депо новенькая стальная твердыня – и сразу вступила в бой. Действовал курский поезд в районе станций Отрешково, Охочевка, Щигры, Черемисиново, на Елецком направлении. Там и прозвали его Борисом Петровичем. Первым командиром этого бронепоезда был старший лейтенант Владимир Михайлович Морозов – выпускник физического факультета МГУ, талантливый изобретатель. Всю войну он сражался на бронепоездах, стал настоящим гроссмейстером железнодорожной войны. В 1945-м подполковник Морозов командовал тем самым Горьковско-Варшавским дивизионом…

Десятки бронепоездов погибли в неравных боях, от них остались только легенды. Но к концу войны в побеждавшей армии действовало около 200 бронепоездов! Значит, они были необходимы. Шли к победе, теряя боевых товарищей, не считаясь с пробоинами, – и проследовали до Берлина.

БРОНЕПОЕЗД КАК ЧЕЛОВЕК

Фронтовая пресса не забывала о бронепоездах. Их романтический образ, связанный с героикой Гражданской войны, поддерживался и в годы Великой Отечественной.

Военкор, поэт Александр Безыменский в начале 1942 года побывал на «Борисе Петровиче» и в «Красной звезде» поведал о его экипаже: «Машинист Кузьма Воробьёв – мастер своего дела, бронепоездной богатырь. Сколько раз он чинил под огнём тендер, затыкая отверстия конусными металлическими бородками. И помогала ему Мария Стефановна Козьменькова, помощник машиниста, героическая женщина, вызывающая восхищение всего экипажа. Во всех самых трудных боях дежурила она и завоевала славу замечательного бойца». Каждого героя хочется назвать поимённо, каждому поклониться… Это возможно только в музыке и поэзии.

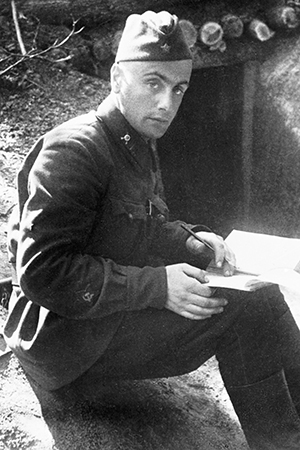

Военный корреспондент Евгений Долматовский. / Яков Рюмкин / РИА Новости

В 1942 году Евгений Долматовский – тоже поэт и военный корреспондент, знавший войну лучше многих коллег, изведавший и плен, и отступление, опубликовал стихотворение, которое дорого каждому ветерану бронепоездов:

Над холодной равниною голой

Воздух рвётся, как полотно.

Пролетает снаряд тяжёлый,

В хате вздрагивает окно.

И комбат говорит спокойно,

На стекле отцарапав лёд:

«По фашистам из дальнобойной

Не Борис ли Петрович бьёт?»

И в ответ на слова комбата,

Очень тих и совсем далёк,

В небе утреннем синеватом

Паровозный поёт гудок.

Селянинович и Попович

Звались русские богатыри.

Богатырь наш «Борис Петрович»

Грозно стал на краю зари.

Дали это людское имя

Бронепоезду. В трудный час

Он орудиями своими

Защитит и поддержит нас.

Поезд строили в смену ночную

Паровозники-старики.

Обратились в броню стальную

Пионерские медяки.

И рубли хозяек домашних,

Что сбирал городок вдали,

Развернулись в стальные башни

И с огнём на врага пошли.

Вот он бьёт изо всех орудий,

И в лощинах меж зимних сёл

Узнают, улыбаясь, люди,

Что «Борис Петрович» пришёл.

Пусть когда-нибудь в славную повесть

Про геройский советский век,

Громыхая, войдёт бронепоезд,

Называвшийся как человек.

Если эти стихи забыты – то, право, незаслуженно. В них – и фронтовая, и тыловая правда. И что деньги на бронепоезд собирали даже пионеры, по копейке, – это тоже не выдумка, а военная истина. Всё для фронта, всё для Победы.