В 1809 году, задолго до строительства первой российской железной дороги, манифестом императора Александра I был образован Корпус инженеров путей сообщения в виде специального формирования «на положении воинском».

Для подготовки кадровых инженеров-путейцев на свет появился привилегированный Институт инженеров путей сообщения со сроком обучения 4 года. Поступить в новое учебное заведение было отнюдь не просто, а принимали туда аж с 15 лет. Да, наши далёкие предки мужали быстрее нынешних юношей. К тому же им требовалось соответствовать непростым условиям: быть «здорового сложения, уметь говорить и писать по-русски и по-французски». Институту предписывалось иметь число воспитанников не более 80 человек. В 1810-м набрали только 30 учащихся, чуть позже к ним добавились ещё десять студентов.

Главными дорогами Российской империи в то время были водные пути – и это сказывалось на образовательной программе Корпуса на заре его существования. Два первых курса студенты осваивали арифметику, алгебру, геометрию, занимались съёмкой на план местности и нивелированием, а также рисованием и архитектурой. На третий и четвёртый годы воспитанники грызли гранит таких дисциплин, как стереометрия, обучались резке и кладке камней, плотницкой работе, основам механики и гидравлики, правилам производства работ, составлению проектов и расчёту смет на материалы, а также другим инженерно-прикладным наукам. На финишной прямой выпускники получали «подробные сведения о всех в государстве реках и каналах, существующих или только предполагаемых» с указанием настоящей или ожидаемой от них транспортной пользы.

Одним из инициаторов и разработчиков программы института являлся знаменитый инженер Августин Августинович де Бетанкур, ставший на долгие годы главным инспектором нового учебного заведения. Ему удалось привлечь к работе в институте талантливых преподавателей, поначалу в основном – выходцев из Западной Европы. К сожалению, учебный процесс вёлся исключительно на французском и немецком, русскоязычных учебников ещё не было. Лучших воспитанников отправляли в «чужие края для усовершенствования познаний своих». Это считалось лучшей наградой.

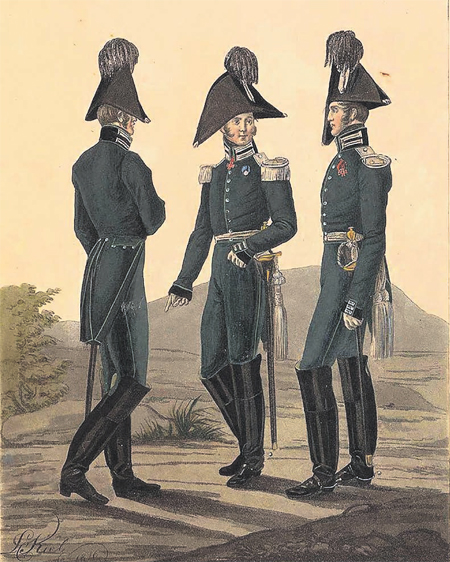

Располагался Институт Корпуса инженеров путей сообщения в роскошном дворце князя Николая Юсупова. Студенты почти круглый год жили здесь же, исполняя распорядок дня, составленный на военный манер – как в кадетских корпусах. В 6.00 – подъём. До 7 часов надо было успеть привести себя в порядок, успеть на молитву и на завтрак. Затем до двух часов дня – занятия и лекции. Потом в течение часа – прогулка или военные упражнения. В 3 часа – обед. После этого до 5 часов – отдых и гимнастика. После ещё 2 часа лекций или занятий по черчению, по окончании которых час военных упражнений. Затем – ужин и сон с десяти часов вечера. В идеале учащихся никто и ничто не должно было отвлекать от погружения в науку и практику. Как следствие, армейские порядки сказывались и на бравой выправке, и на внешнем виде питомцев этого учебного заведения. Инженеры-путейцы носили мундиры военного покроя, тёмно-зелёного сукна с бархатным воротником и красной выпушкой. Шитьё полагалось серебряное и того же цвета эполеты. На эполетах требовалось иметь золотые звёздочки для отличия чинов. К мундиру прилагалась и шпага, с которой они недурно умели обращаться.

В 1844 году в Институт Корпуса путей сообщения стали принимать только из дворян и не старше 13 лет. К тому времени в программу, конечно, были включены и азы железнодорожных премудростей. Офицеров-путейцев посылали учиться в Европу и США. Стране требовалось преодолеть зависимость от иноземных инженеров и технических специалистов на русской чугунке наличием собственных кадров. И уже во второй половине XIX века в России окрепла национальная школа строительства железных дорог.

В 1877 году Институт инженеров путей сообщения получил имя императора Александра I. А список его выдающихся выпускников занял бы не одну книжную страницу. Этим людям предстояло писать летопись отечественных железных дорог. Вспомним одного из них – Николая Ильича Миклуху (1818–1858). Знакомая фамилия? Его сын – Николай Николаевич Миклухо-Маклай – стал великим путешественником. Но и имя отца сохранилось в истории России. Ведь он строил железную дорогу из Петербурга в Москву – будущую Николаевскую. И был первым директором Московского (Николаевского) вокзала, построенного по проекту зодчего Константина Тона.

Потомственный казак, внук героя штурма Очакова, сын офицера, раненного в сражении при Березине, в институте Николай Миклуха неизменно был в числе первых учеников. И вскоре после выпуска получил ответственное назначение на строительство первой в России магистральной железной дороги. Под его руководством возводились новгородские участки трассы, по праву считавшиеся самыми трудоёмкими. С работой путеец справлялся блестяще, поражая многих поразительным демократизмом: на равных общался с рабочими и, в отличие от других инженеров, даже жил среди «работных людей», в простой палатке. Он чувствовал себя офицером в походе и делил со своими «солдатами» все тяготы этой кампании. Подобное поведение вызывало насмешки сослуживцев, многие считали Миклуху чудаком, однако начальство по достоинству оценило его профессионализм и рвение. Он участвовал в запуске первого поезда, на котором из одной столицы в другую прибыл император Николай I. А потом, став директором вокзала, поселился в Санкт-Петербурге в специальной квартире – там же, на нынешней площади Восстания.

Его карьера резко оборвалась, когда Николай Ильич отправил 150 рублей Тарасу Шевченко – поэту и живописцу, находившемуся в ссылке. К такой благотворительности власти отнеслись без снисхождения. Отставка! Лишившись любимого дела, Миклуха прожил только полтора года. Его – совсем ещё не старого человека – догнали болезни, «заработанные» на строительстве дороги. Денег он не скопил, последние месяцы жизни провёл в нужде и тревоге за судьбы детей. В неполные сорок лет выдающийся инженер умер от чахотки, оставив на попечение вдовы пятерых детей. И все они стали впоследствии незаурядными людьми!

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

ФАКТ

27 июля 1995 года Министерство путей сообщения России учредило памятную медаль имени Бетанкура, которой награждаются специалисты за выдающийся личный вклад в развитие транспортного образования.