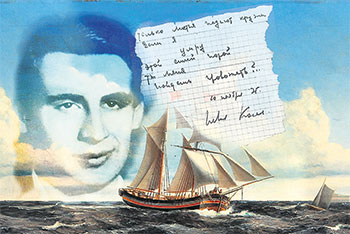

Кто не знает этих строк? Их автору – поэту Павлу Когану – 4 июля исполнилось бы 100 лет

Иногда кажется, что нет ничего плодотворнее в интеллектуальной сфере, чем ругать советские времена. Особенно важно подчёркивать, что не было тогда свободы слова, а, например, честные писатели и поэты томились в тюрьмах или, в лучшем случае, писали в стол, на будущее. И всегда дрожали, дрожали, дрожали – когда возьмут? Когда притормозит возле дома чёрный воронок?

Что, этого не было? Было.

Кто-то ждал, кто-то дрожал. А кто-то писал вопреки всему.

И почему вдруг появились в столь жуткие совдеповские времена блистательные поэты и прозаики, до которых большинству нынешних свободных мастеров слова тянуться и тянуться?

Я не знаю ответа на этот вопрос, хотя о чём-то догадываюсь и что-то знаю о тех временах. Как, впрочем, и о том, что хулители их хулителей ныне бывают не менее рьяными.

А вот творчество – всегда таинство. И не обязательно, что время и общественный строй определяют писательскую судьбу. Как и далеко не всегда писатели являются рабами времени или баловнями его властителей, и не всегда цензорами и покровителями становится у них царь, как у Пушкина, который во многих своих творениях шёл поперёк воли благодетеля. Как и не всегда по слову писателя, как бывало с Шолоховым, Красный Царь мог кого-то избавить от смертной участи за «идеологические отклонения» или бог знает за что...

«Поэзия – езда в незнаемое». Разве не так?

И разве не правда, что сама жизнь ещё более незнаема и трудно познаваема. А прихоть властителей, как и властителей умов, зачастую непостижима.

Кто-то говорит, что любит Маяковского, не мешая его убить или потворствуя самострелу, кто-то высылает из страны Солженицына, полагая это благом для советских трудящихся и правильных читателей, и если уж с глаз долой, то и из сердца вон. Но не понимает при этом, что в перспективе ставит крест и на себе, и на стране, ибо даже корявое, но искреннее и правдивое слово крепче любой решётки и любого постановления или указа. Кто-то же считает, что в наши времена писатели и словотворцы это преимущественно менеджеры человеческих душ типа Владимира Рудольфовича Соловьёва, обладающего совсем не корявым жарким словом и непревзойдённым самообладанием, русского по духу и готового на всё, чтобы… А что – чтобы? Впрочем, речь не о таких любителях словесности, талантливых по-своему.

В брежневские годы, когда я познавал людей и время, вдруг открылись на студенческой скамье совершенно не «школьные», то есть не изучаемые в младших и старших классах, не похожие на классиков поэты. И они поразили.

Я раньше думал «лейтенант» –

Звучит «налейте нам».

Это Михаил Кульчицкий.

Ни фига себе – лейтенант, налейте нам! Но он же должен Родину защищать! Что же ещё можно защищать? Не себя же, не близких, не жену же ведь и не деток своих! Только – Родину, и желательно социалистическую. Вот Василий Тёркин – тот совсем другой, он лихой солдат. Хотя и тёплый, и близкий. И также, по-моему, не до конца понятый и оценённый, а ведь он важен своими мыслями и поступками даже сегодня. Его творец, Твардовский – это, да, абсолютно честный гражданин, поэт и редактор, такой же, как сам Вася Тёркин, почти убитый и спасённый товарищами на мёрзлом поле:

И подумала впервые

Смерть, следя со стороны:

«До чего они, живые,

Меж собой свои — дружны.

Потому и с одиночкой

Сладить надобно суметь,

Нехотя даёшь отсрочку».

И, вздохнув, отстала Смерть.

Смерть у Твардовского отступала, ибо ей противостоял советский солдат.

Фантазия, в общем-то. Против смерти всё же не попрёшь. Но фантазия была отражением времени и зеркалом эпохи, выявлением характера и воспитанности живших в ту пору людей, до которых нам, видимо, в чём-то уже не дотянуться.

А тогда, когда я читал это и вдруг узнал ещё и Кульчицкого, за которым потянулся Павел Коган, то вместе с товарищами по учёбе стал осознавать через строки стихов не издаваемых (почти начинающих) поэтов, что мир вокруг был и есть сложнее, что в нём много красок и оттенков. И они не только серого или зелёно-защитного цвета солдатской гимнастёрки и красной звезды на пилотке. И что он в чём-то не таков, как нам его представляли наши преподаватели, излагая марксистскую теорию и историю КПСС, а также победы советского строя и коммунистической партии.

Но и педагоги что-то знали ещё или о чём-то догадывались. Когда мы организовали студенческий театр и представили композицию «Я раньше думал «лейтенант», они аплодировали на премьере едва ли не громче, чем наши одногодки-сокурсники.

Господи, вот даже сейчас прочесть такое:

Листок, покрытый рябью строк,

Искусство, тронутое болью,

Любовь, тоска, надежда, рок,

Единственность моих мазков,

Тревожное раздолье.

А вечер был огромно чист,

И, пошлости не замечая,

Земля цвела под птичий свист.

Еловый запах — запах мая.

Листок, покрытый рябью строк,

Слова, где дым, любовь и рок.

И это написал Павел Коган в 1936 году, когда ему было 18 лет. Написал, что называется, в канун последовавших вскоре массовых репрессий, во время горячих политических стычек. И сейчас мало кто так сможет выразить себя и свои чувства. И мало тех, кто обладает такой культурой слова и эмоций.

Именно поэтому теряешься в разгадывании тайны поэтического дарования и его зависимости от времени и общественного строя, от диктата правителей и их художественных вкусов. Но понимаешь, что талант и время мало зависимы друг от друга. Или даже абсолютно и никак не зависимы.

Не знаю почему, но представление о поэтах, не вернувшихся с войны, в душе моей связано с осознаванием, что они – это мотыльки, летящие к солнцу, на свет, к радости – вопреки всему, и поэтому они непобеждаемы, живы и рядом с тобой, пусть даже убиты.

Когда Павлу было шестнадцать, он писал:

Весна моя!

Ты снова плещешь в лужах,

И вновь Москва расцвечена

Тобою в желть мимоз!

И я, как каждый год,

Немножечко простужен,

И воробьи, как каждый год,

Исследуют навоз.

Весна моя!

И снова звон орлянки,

И снова ребятня «Стыкается», любя.

Весна моя!

Весёлая смуглянка,

Я, кажется, до одури

Влюблён в тебя.

Вроде бы чуть коряво, но насколько искренно и пронзительно! В каждой строчке и их дыхании – будущий большой поэт.

Но, как говорится, «не склалось». Страна требовала подвигов, её надо было защищать, не жалея себя и своих дарований. Страна воевала, отстаивала себя, и они, молодые, даже юные, понимали: это совсем не напрасно.

Я помню, что когда мы делали поэтическое представление для своих журфаковцев, то, конечно, обратили внимание, что ребята-поэты были по возрасту почти как мы, чуть старше. Николай Майоров, например, погиб на войне, когда ему было 23 года. А он уже успел написать, скажем, такое:

Ты каждый день уходишь в небо,

А здесь – дома, дороги, рвы,

Галдёж, истошный запах хлеба

Да посвист праздничной травы.

И как ни рвусь я в поднебесье,

Вдоль стен по комнате кружа,

Мне не подняться выше лестниц

И крыш восьмого этажа.

Такая мелодичность – уж точно божий дар.

Был он и у Павла Когана.

От него осталось всего 44 стихотворения, как это можно увидеть в Википедии. Чтобы написать такое количество чего-то рифмованного, иному поэтическому умельцу в наши времена может понадобиться, наверное, не более двух-трёх недель с перерывом на закуску. А мы почему-то вспоминаем Павла Когана. Вот его строчки к Есенину:

Иней. Снег. Декабрь. Тишина.

Тишина не бывает тише.

Малярийная бродит луна

Рыжей кошкой по чёрным крышам.

Всё прочувствовано, увидено, передано. Пожелаете, легко можете прочесть стих до конца.

Открытие Когана для нас началось с его уже ставшего почти классическим стихотворения-песни «Бригантина». И по сей день даже не очень понимаю, как его могли пропустить без цензуры и могли ли, но мы уже были вправе его исполнять со сцены в государственном университете и получать похвалы зрителей.

В песне нет никакой крамолы, может, это и спасало. Ну, бригантина, ну, капитан, ну, вино… Не подрыв же госстроя!

Надоело говорить и спорить,

И любить усталые глаза...

В флибустьерском дальнем море

Бригантина подымает паруса...

Капитан, обветренный, как скалы,

Вышел в море, не дождавшись нас...

На прощанье подымай бокалы

Золотого терпкого вина.

Этот бокал киевский мальчик Паша поднял, когда ему было девятнадцать – самое время пить иногда шампанское.

Спустя пять лет, 23 сентября 1942 года, на сопке Сахарная Голова под Новороссийском Коган и возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку, в которой Павел Давидович был убит. Ему, поэту и командиру, было в тот момент двадцать четыре года.