В последнее время в общественных дискуссиях, на ток-шоу и «в интернетах» всё чаще продвигается концепция, которая, на мой взгляд, противоречит не только истории, но и здравому смыслу. Это уже становится модой: с телеэкрана и с журнальных страниц, живьём и в блогах нам авторитетно рассказывают, как о чём-то несомненном, будто причиной кризиса советской системы, распада СССР и многих постсоветских проблем стала… политика борьбы за мир, начавшаяся якобы в эпоху «оттепели».

Обществу внушается мысль, что в советской идеологии до смерти Сталина не существовало приоритета «борьбы за мир». Что эти мотивы возникли вместе с хрущёвскими преобразованиями и во многом повредили общественное сознание – расслабили, рассиропили его. И в результате – доказывают некоторые «лидеры общественного мнения» – Советский Союз оказался не готов к экспансии, которую предприняли Соединённые Штаты, администрация Рональда Рейгана. Дескать, слишком нежными мы стали к концу 80-х. Вот такая версия – нашли виноватых. И, поскольку эта аргументация начинает звучать «из каждого утюга» и может оказаться для многих соблазнительной, думаю, стоит поспорить и с трактовкой исторических событий, и с принципиальными выводами ЛОМов.

Сразу возникает вопрос: неужёли именно Хрущёв стал первым апологетом миролюбия в советской истории? Но как же лозунг «СССР – оплот мира во всем мире!», который постоянно звучал после Великой Отечественной ещё при Сталине? А конгрессы сторонников мира? И не только в годы атомного шантажа, но и после испытания «изделия 301». Собственно, такова была основа советской политики со времён ленинского Декрета о мире, с которого началась история «первого в мире государства рабочих и крестьян». Да и дореволюционные традиции на этот счёт имелись – и задумка Священного союза, которая принадлежала Александру I, и циркуляр министра иностранных дел Михаила Муравьёва, с которого началась Гаагская конвенция о мирном разрешении международных споров.

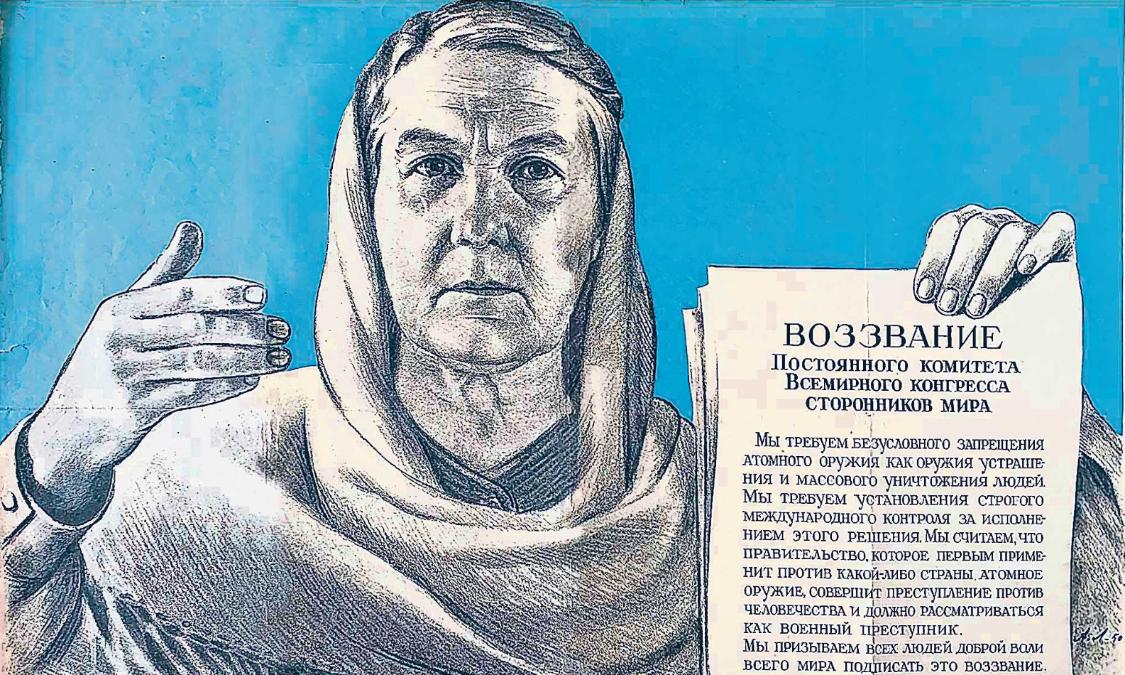

В 1950 году в Советском Союзе не было более важного слова, чем «мир». За «дело мира» выступали даже школьники. Громко прозвучало Стокгольмское воззвание «О запрете применения атомного оружия». Его инициатором и первым подписантом был французский физик Фредерик Жолио-Кюри. Но по большому счёту это советская задумка – и очень важно, что её лицом стал парижский нобелевский лауреат. У Москвы на этом направлении было много сильных сторонников во всём мире. Отрицать важность и успех этой работы невозможно.

Воззвание, которое сразу опубликовала газета «Правда», подписали около 275 миллионов человек. И среди них – больше 115 миллионов советских людей, кстати – почти в полном составе Союз писателей СССР. В США на сторонников Воззвания писали доносы и следили как за неблагонадёжными. Как же, «рука Москвы». Это уникальный документ, о котором в последние годы мы почему-то вспоминаем редко. Даже 70-летие Воззвания толком не отметили. А Аркадий Райкин тогда даже обратился к Чарли Чаплину с песней, в которой вопрошал: «Вы ещё не подписали Стокгольмское воззвание? Мы ждём».

И, поверьте, пионеров в СССР в те годы воспитывали в таком же духе. А помните картину Фёдора Решетникова «За мир!», по которой миллионы ребят писали сочинения? Это тоже 1950 год. Неужели из-за этих сочинений слабее становился патриотизм советских мальчишек? А европейские мальчишки, помнившие, что такое война, выводят на стенах слово «мир», хотя в их странах это небезопасно…

И это была не дань некой традиции, а слагаемое весьма эффективной политики. На весь мир тогда громко прозвучали слова министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, сказанные с трибуны ООН: «Советская делегация прибыла сюда на Ассамблею и привезла с собой проект предложений, которые осуждали пропаганду войны и поджигателей войны. Мы разоблачили этих поджигателей, мы указали пальцем на них. Мы даже их перенумеровали для того, чтобы всем было ясно, о ком идёт речь и о чём идет речь, так как мы знаем, что не может быть большего несчастья для простых людей, для миллионов и миллионов людей во всём мире, как новая война. Мы поэтому требовали осудить пропаганду войны. Нам сказали: это недемократично, потому что нельзя осуждать пропаганду войны, ибо это нарушает свободу слова и свободу печати».

Борьба против поджигателей войны и против колониализма – вот два направления, которые помогли советской дипломатии во многом переиграть американцев, заслужив симпатии большинства стран на всех континентах. Потому что у большинства сложилось впечатление: Москва сражается за мир и против очередных «крестовых походов», Вашингтон стремится к гегемонии и имеет обыкновение со многими говорить свысока. «Мирная инициатива Советского Союза» – это словосочетание в те времена было известно всем. Скажем прямо: при Хрущёве столь мощного нажима на эту тему не было. Её возродили в конце 1960-х, когда тема «борьбы за мир» стала основной концепцией Брежнева. И в 1975 году Всемирный совет мира принял «новое Стокгольмское воззвание» – против гонки вооружений. И снова были успехи, а армия и флот нисколько не стали слабее. Напротив.

Пожалуй, невозможно сплотить Россию идеями войны ради войны. Наш идеал сформулировал ещё Михайло Ломоносов (которого невозможно заподозрить в пацифизме): «царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина». Умение ценить эту тишину нисколько не мешало боевому духу. И в брежневском принципе «Мир – это первое слово» трудно не увидеть уверенность в себе, в потенциале нашей страны. Москва заявляла, что готова побеждать в мирном соперничестве. В том числе – и по части военных технологий, но без агрессии и авантюр.

Но важно и другое. Хорошо бы нам осознать, что политика Сталина не была прямолинейной. Суровая подготовка к труду и обороне сочеталась, например, с популярностью сентиментальных в самом высоком смысле сказок Андерсена. На одной ножке стул не стоит, идеология и воспитание – тем более не удержатся. Это очень хорошо понимали в те времена, когда умели и разрушать, и строить, и бороться с пережитками прошлого, и сохранять традиции. Наверное, это и есть диалектика. Так было и в 1980-е. Разве не существовало в США массового молодёжного антивоенного движения? Разве плохо сражались советские солдаты и офицеры в Афганистане? А всеобщая неготовность к политической тряске, которая началась в годы перестройки, с политикой «борьбы за мир» связана уж слишком косвенно. Скорее тогда настало время экстремизма, а не ценителей «возлюбленной тишины». И на демократических митингах в 1990 году о «деле мира» не кричали. В ход пошли другие лозунги.

Не миролюбивая политика сделала нас слабее, а отрицание собственного исторического опыта. И сегодняупрекая поколение фронтовиков в недостаточной агрессивности, мы впадаем в схожую ошибку. Отказываемся от богатого наследия, от наработанных связей, от принципов, за которые боролись. В том числе – от важных козырей в идейном противостоянии с Западом. Насколько своевременен такой пересмотр взглядов?

Не будем себя недооценивать и упрощать, Россия, как и Советский Союз, умеет побеждать. И если применяет силу, то только ради установления прочного мира. Думаю, это единственно правильная позиция в нашем шатком и противоречивом историческом пространстве. Громкий крик и зловещее выражение лица – не всегда признак силы.