Январский «Журнальный зал» порадовал сразу двумя подборками живого классика отечественной изящной словесности (при всём несовпадении этого «титула» с живым обликом поэта, с его горячей, молодой, задорной влюблённостью в жизнь во всех её проявлениях) Александра Семёновича Кушнера – в «Звезде» и в «Урале». Подборки эти свидетельствуют о том, что Кушнер находится в отличной творческой форме, верен своему жизнелюбию и неоакмеистическим принципам поэтики, а также своим неизменным темам – природе и культуре, в которых проницательный взгляд поэта обнаруживает ту же, что и полвека назад, чарующую «таинственность» жизни. В примелькавшихся мелочах невесёлого в общем и целом человеческого существования Кушнер замечает целую россыпь воодушевляющих крупиц подлинного бытия, лишний раз подтверждая максиму: «Красота в глазах смотрящего».

Подборка в «Звезде» (по традиции журнала названная просто «Стихи») открывает специальный номер родного для Кушнера журнала, празднующего в этом году своё столетие. В кратком предуведомлении к стихам поэт утверждает верность своему давно сформировавшемуся почерку, «простоватому / языку приверженность и слогу»: «Впервые в журнале «Звезда» мои стихи были опубликованы в № 4 за 1963 год. Мне было 26 лет. От этих шести стихотворений (во всяком случае трёх-четырёх из них) я не отказался бы и сегодня. Приведу здесь одно, о котором читатель, знакомый с моими стихами, сказал бы, мне кажется, прочитав их сейчас, 60 лет спустя: «Это Кушнер».

И действительно, приведённое стихотворение «Когда и ветрено, и снежно…», где – чисто по-кушнеровски – Капнист и Хемницер соседствуют с зимней набережной Невы и «снежком, залетающим за ворот» (в кушнеровском Петербурге природное и культурное всегда сливаются в неразделимое единство), отчётливо перекликается с новыми стихами, в которых с первой строки узнаётся знакомая приподнятая интонация, спокойный, но звонкий голос, привычно задающийся вопросами философскими: «Я знаю, что может быть хуже и лучше, / Но в лучшем могу ли быть твёрдо уверен?» Однако философия у Кушнера никогда не оторвана от живого бытия, парадоксы его мышления («Умерший рано, может быть, счастливей тех, кто умер поздно», «А ты б хотел, чтоб Пушкин жил / Лет восемьдесят-девяносто?») восходят на «дрожжах» лирического любопытства, как бы отогревающего мысль, не дающего ей ни секунды простоя. Мысль о жизни и сама жизнь, таким образом, подчиняются единым органическим законам.

При этом стремление к серьёзным обобщениям, к некой формульности не мешает Кушнеру подходить к любому предмету своей лирической рефлексии феноменологически: в ясене он стремится уяснить его «ясеневость» («ясень с листвой расстаётся / не так, как другие деревья»), в иве – её «ивовость». Человек же, «заброшенный» в мир, несмотря на «злонамеренный рок» (здесь слышится особенная, лёгкая, еле уловимая незлобивая кушнеровская ирония) и на то, что «смысла в истории нету», должен быть стоически благодарен

своей судьбе, ибо, говоря словами Мандельштама, «живущий несравним». Такой вот удивительный экзистенциальный оптимизм:

Я знаю, что век был двадцатый

кошмарен,

Но лучше, чем в первой его половине,

Я жил во второй – и судьбе благодарен

По эгоистической этой причине.

Природа у Кушнера питает культуру, а культура – природу. В одном гармоническом стихотворном ансамбле находится место и плакучей иве («Но до чего же плач её красив!»), напоминающей поэту «трагическую актрису», и «пламенному стилю и напористому» готической архитектуры, и «гнёздам, где жили шумные грачи», и «блеклым лучам», и «мокрым панелям», и Летнему саду, что «похож зимой на кладбище», и «блаженному стилю» Мандельштама. Мягкая подсветка «лирического нашего сюжета» придаёт психологическую достоверность даже, казалось бы, открыто риторическим восклицаниям (Кушнер относится к немногим современным поэтам, не боящимся быть уличёнными в избыточном пафосе), ибо восхищение что плачущей ивой, что родной страной проистекает из общего источника – не это ли и есть воспетая Львом Толстым «скрытая теплота патриотизма»:

Представь себе картину: все мазки

Чужой рукой написаны и краски.

Оригинал и копия близки,

Но Рафаэль на копии как в маске.

Понравится, но вряд ли восхитит,

Какою рамкой список ни украсьте.

Поэт своей страною дорожит,

Любя её и в горе, и в несчастье.

«Уральская» подборка Кушнера (тоже открывающая январский номер журнала) под названием «Летний сад зимой» созвучна петербургской. Заглавное стихотворение, как можно заметить, даже дублируется (обычно так делать не принято, но Кушнеру можно). Здесь мы тоже встречаем много знакомого: признание в любви к родному городу («Петербург мне милее Нью-Йорка»), фирменные кушнеровские «афоризмы» («Жизнь – это улица с односторонним движением», сразу вызывающее в памяти «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого»), «списки» дорогих сердцу поэта предшественников (стихотворение «Все поэты, любимые мной…» явно апеллирует к знаменитому «Наши поэты»), мудрое жизнелюбие («Тучками на небе залюбоваться жемчужными, / К саду пройти, на скамью рядом с клёном присесть»), «простодушно»-риторические вопросы, на которые выводит напряжённое всматривание и «вмысливание» в окружающее («А пожалел ли хоть раз ты кариатиду? / Вот и тебя не жалеет созвездье Пса», «Или Рай вообще скучноват, / И к блаженству душа не готова?») – в общем, чутко уловленная и гармонически классично запечатлённая смычка светлой обыденности с «неземной архитектурой».

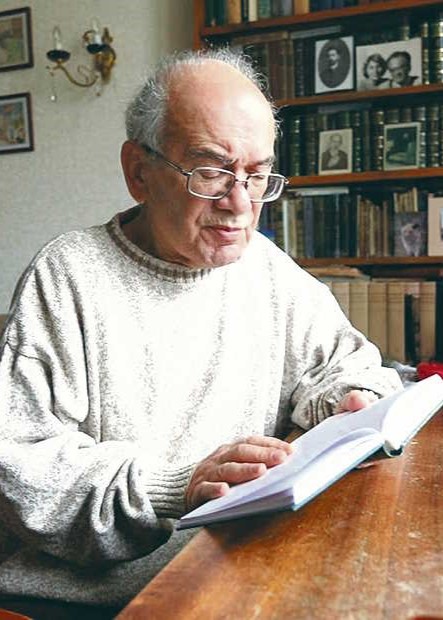

В сентябре прошлого года Александр Кушнер отметил своё восьмидесятисемилетие. Праздник, правда, был слегка омрачён нелепой попыткой не самого высокого полёта стихотворцев «отменить» Кушнера, дискредитировав его значение для русской поэзии на том основании, что жил он, дескать, благополучней, чем иные петербургские литераторы (также Кушнеру в ходе развернувшейся дискуссии вменили «мизогонию» и «сходство с хорьком»). По итогу обсуждения «горе-отменители» (не будем делать им рекламу) «отменили» разве что самих себя. А самым лучшим и убедительным ответом злопыхателям остаются сами кушнеровские стихи – и старые (например, моё любимое «Танцует тот, кто не танцует…» 1962 года), и новые, в которые входишь как в любимое, проверенное временем уютное кафе и которые неторопливо пьёшь по строфе-глотку, как бодрящий утренний кофе, размышляя о том, что жизнь – при всей её хрупкости и скоротечности – прекрасна и удивительна. Стихи Кушнера не только удовлетворяют пресловутую «тоску по мировой культуре», но прекрасно избывают и обычную человеческую тоску.

Зима фигурирует и в заглавии опубликованной в январском номере «Дружбы народов» (тоже празднующей в этом году юбилей – восьмидесятипятилетие) подборки стихов постоянного автора журнала и лауреата его премии за 2022 год Сергея Пагына – «Зима в провинции огромна». Тонко исполненные стихи Пагына сплетаются из точно пойманных штрихов – зрительных, слуховых, тактильных («запах хлеба», «свет игрушки ёлочной в окне», дрожь «веточки во сне», «щебет синичий», «летящей листвы вещество»), но «вышиваются» по канве космической, вселенской – «в студёном полыхающем огне», «молчанье большое» пространства, «внимательный лик пустоты». Горнее и дольнее сопрягаются в единый универсум, дыханье и жизнь которого удаётся (невзирая на то, что «голос твой здесь неуместен») передать поэту:

И зимний сумрачный огонь

берёт тебя в кольцо,

и ты горишь в горсти земной,

как в масле горклом нить,

живя любовью и тоской…

А чем ещё и жить?!

В завершение по традиции перечислю ещё несколько опубликованных в первых номерах разных журналов за этот год подборок, настоятельно рекомендуемых к прочтению и формированию собственного читательского впечатления: «Машина-сердце» Евгения Чигрина («Дружба народов»)*, «Двойник» Ольги Ивановой («Дети Ра»), «Трофейный шелест» Юрия Кублановского и «Случайная закладка» Юрия Ряшенцева («Новый мир»), «Латиница» Александра Леонтьева («Звезда»), «Мы долго говорили не о том» Максима Замшева («Урал»)… Etc – сиречь воодушевительное «эт цетера».

«Услышимся» через месяц!

____________________________

* Подробнее о сюрреалистической и визионерской поэзии Чигрина можно прочесть в моей рецензии «Дальний свет оттуда» на его книгу «Старый кочевник», опубликованной в апрельском номере журнала «Урал» за 2021 год.