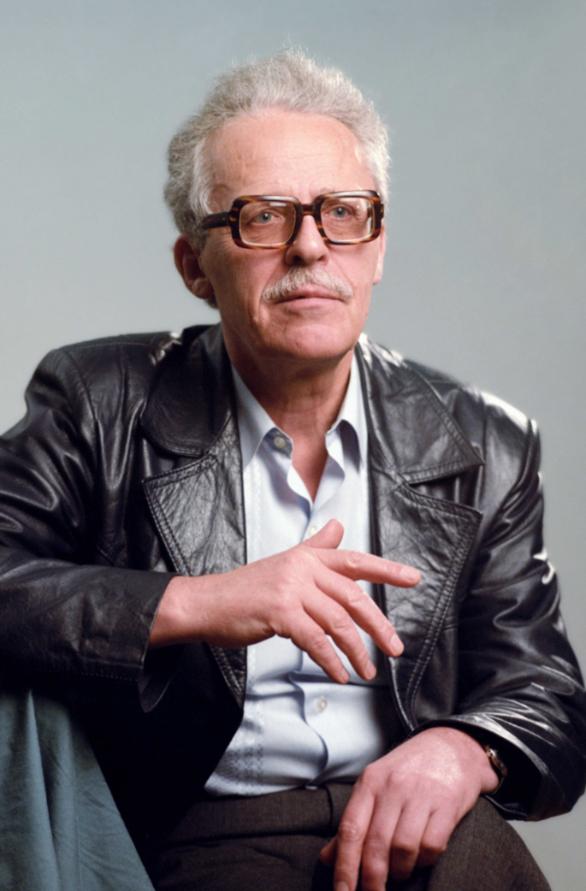

Это писатель, которого не только почитают, но и читают. Потомственный офицер, всю жизнь изучавший свою династию. Его отец прошёл Первую мировую и Гражданскую, а прапрапрадедом по материнской линии был генерал-лейтенант Иван Алексеев, один из героев Бородинского сражения, участник взятия Парижа в 1814 году. Человек сложной судьбы, о котором немало написано.

«Меня воспитывали ещё по старинке, как это было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я, безусловно, человек конца XIX столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неумению врать», – вспоминал писатель.

С детства он не сомневался, что продолжит офицерскую стезю. Или станет инженером. Хотя о литературе и об истории думал как о затаённой любви – со смущением.

Пути добровольца

22 июня 1941 года, в первые часы Великой Отечественной, юноша ринулся в военкомат. Он оказался в «комсомольском истребительном отряде» – такие добровольческие части формировались прежде всего для борьбы с диверсантами и дезертирами и должны были действовать неподалёку от передовой. Но уже 3 июля, под Смоленском, отряд попал в окружение. Вместе с горсткой товарищей Васильеву удалось прорваться в тыл – помогло, что дело было в родных краях. После тщательной проверки его направили в кавалерийскую школу, затем – в пулемётную. На передовую попал в составе гвардейского воздушно-десантного полка. Под Вязьмой, после приземления с парашютом, попал на минную растяжку. Чудом остался жив, но получил сильную контузию. В госпитале впервые стал всерьёз обдумывать литературные сюжеты. Ведь то, что с ним случилось, – дело небывалое.

Надеялся вернуться на передовую, но 18-летнего парня, уже многое повидавшего на фронте, направили в Академию бронетанковых войск. Страна нуждалась в обстрелянных командирах на будущее. Лейтенант Васильев встретил в академической аудитории свою единственную любовь – лейтенанта Зорю Поляк. Они стали мужем и женой на всю жизнь, на 66 лет.

Больше 10 лет он служил на Урале испытателем колёсных и гусеничных боевых машин. Демобилизовался в 1954 году в звании инженер-капитана. В рапорте указал причину: «Хотел бы заниматься литературой». В его столе уже лежал черновик пьесы «Танкисты» – о тех, с кем служил, о смене поколений в послевоенной армии. Счастливой сценической судьбы у дебюта не сложилось, но на Васильева обратил внимание классик советской драматургии, автор самых известных образцов ленинианы – Николай Погодин. Он пригласил отставного офицера в сценарную студию при Главкино. По сценариям Васильева сняли несколько заметных кинофильмов – «Очередной рейс», «На пути в Берлин», «Длинный день». Бывало, писал даже репризы для телевизионного Клуба весёлых и находчивых. И оставался за кадром. Его фамилию в то время знали только коллеги.

Писатель для миллионов

Всё изменилось в 1969 году, когда в августовском номере журнала «Юность» вышла повесть «А зори здесь тихие…». Он давно знал об этом боевом эпизоде: несколько бойцов не позволили немецкой диверсионной группе взорвать железную дорогу в лесном северном краю. Бой местного значения, но в нём – вся суть войны. Повесть долго не шла, «а потом вдруг придумалось – пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё сразу выстроилось. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал», – вспоминал Васильев.

Главный редактор Борис Полевой – знаменитый военкор Великой Отечественной, автор «Повести о настоящем человеке» – обычно строго относился к военной прозе. Но на этот раз предложил только три правки. Попросил заменить «шмайсер» на автомат, «еловый корень» – на «выворотень» и… объявил среди сотрудников журнала конкурс на новое название повести – Васильев назвал её «Весна, которой не было». Полевой просто запер их в комнате и обещал бутылку коньяку тому, кто придумает нечто яркое. Так и появился странный заголовок с многоточием в конце: «А зори здесь тихие…» А кто именно в тот вечер заработал коньяк – так и осталось журнальной тайной.

Но название получилось очень васильевское по духу. Ведь его проза близка к эмоциональным законам поэзии, когда правда эмоций важнее рассудочной достоверности. Васильева критиковали: «Такого не бывает. Как могли пять девчонок остановить шестнадцать гитлеровских волков?» А он и не гнался за жизнеподобием. Его литературная стихия была иной – романтической. Он шёл не от рассуждений, даже не от пейзажа, а от чувств, от слёз, которые передаются как электрический разряд – от автора его героям, от них – тем, кто погружался в книгу. Чтобы гибель героини становилась чёрным событием в жизни читателя. И одна короткая повесть превратила Васильева во властителя дум – с этого времени каждой его публикации ждали.

Вскоре на экраны вышел фильм по «Зорям». Режиссёр Станислав Ростоцкий, понимавший Васильева с полуслова, посвятил картину фронтовой медсестре, которая вынесла его, тяжелораненого, с поля боя. За повесть и её экранизацию писатель, которого ещё недавно мало кто знал по фамилии, получил Государственную премию СССР, премию Ленинского комсомола, главный приз Всесоюзного кинофестиваля и приз кинофестиваля в Венеции. А ведь было ещё и несколько инсценировок, из которых наибольший успех выпал на долю постановки Юрия Любимова в Театре на Таганке.

Летом 1971 года на экраны вышел ещё один фильм, снятый по сценарию Васильева, который до сих пор в России известен каждому, – «Офицеры». Любимая героиня писателя – Люба Трофимова, генеральская жена, – характером похожа на его Зорю. Картину ожидала всенародная слава. Все восхищались актёрами, режиссёром, напевали песню про «тех, кто брал Берлин» и повторяли формулу Васильева: «Есть такая профессия: защищать свою Родину». Говорят, её подсказал писателю министр обороны – маршал Андрей Гречко. Фронтовой генерал знал это не хуже школяра-добровольца. В этом произведении писатель угадал что-то важное в армейском характере, когда лучшие друзья живут в душе, но мы десятилетиями даже не знаем, где они служат. Снова хочется сказать: «Так не бывает». Но это больше, чем правда.

Он снова и снова возвращался к армейской теме. «О войне легче писать, чем не писать», – признавался Васильев. В 1974 году в библиотеках выстраивались очереди за романом «В списках не значился» – о лейтенанте Николае Плужникове, который девять месяцев сражался с гитлеровцами в развалинах брестских бастионов. «Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я – последняя её капля», – говорит лейтенант перед смертью. И даже немецкий генерал отдал ему честь.

Повесть «Завтра была война», тоже посвящённую фронтовому поколению, Васильев написал, когда тема сталинских репрессий вовсе не была «ходовой». Она вышла всё в том же журнале «Юность» в июне 1984 года: тогда среди творческой интеллигенции ходили слухи о грядущей «реабилитации» Сталина. А у Васильева предвоенный год показан в трагических тонах: арестован честный большевик, архитектор Люберецкий, его дочь покончила с собой. Это не центральная, но важная ветвь сюжета. Трудные испытания обрушились на класс, который летом 1941 года почти целиком уйдёт на фронт. И мало кто вернётся с войны. Васильев сочинил реквием своему поколению. «Это на наших телах забуксовали танки Гудериана», – повторял он.

То, что он пришёл в литературу из кино, сказывалось. Не только потому, что Васильев выстраивал зримые сюжеты и конфликты и на любую его страницу можно взглянуть как на представление волшебного фонаря. Не случайно из его прозы всегда нетрудно сделать первоклассный сценарий. И, когда он стал «чистым прозаиком», фильмы выходили только лучше. И в наше время его сюжеты вызывают интерес кинематографистов. Так будет и впредь. Уверен, что и исторический роман «Были и небыли» когда-нибудь найдёт достойное воплощение в телевизионном или большом кино.

А Васильев был первоклассным прозаиком, настоящим мастером – и в то же время принадлежал к массовой литературе, к литературе, которую ждут миллионы людей. Представьте, так бывает – вопреки ханжеству. Но и награждали его всё-таки поскромнее, чем признанных (не менее читаемых) мастеров пера. И в школах изучали – помните? – по желанию учительниц и ребят. Именно его хотелось читать. «Юность» перелистывали почти все, а на повестях Васильева неизменно останавливались. Проверьте в библиотеках – его публикации, как правило, самые зачитанные.

В конце 1980-х трудно было не депутатствовать, не перечёркивать прежних устоев – наотмашь. Не спешите «думать о таких эпохах свысока». Они случаются со всеми и овладевают умами цепко. На форумах Васильеву было неуютно, хотя иногда он и брал слово. Главным всегда оставалось другое. Васильев не считался «живым классиком» (для этого статуса его сюжеты выходили слишком сентиментальными), но стал любимым писателем для нескольких поколений. Его герои – благородные, бесстрашные, молодые – притягивают нас и сегодня. И мы верим им сильнее, чем скептикам.