В 1990–1991 годах Московское общество «Мемориал» и Институт географии Академии наук СССР проводили выборочное обследование остарбайтеров. Было разослано 207 анкет и получено 103 ответа. Многие прислали ещё и короткие воспоминания или фотографии, а один из этой совершенно случайной группы, Василий Максимович Баранов, прислал нечто драгоценное и сокровенное – дневник, который он вёл в Германии.

1

Баранов родился 13 апреля 1925 года в селе Мереновка Стародубского района Орловской (ныне Брянской) области. В 1940‑м закончил семилетку и поступил в Орловское музучилище, где проучился один курс. Немцы пришли в Мереновку уже в августе 1941 года, а спустя два года – в августе 1943 года – они угнали 18-летнего Васю и других его сверстников-земляков в Германию. В 20-х числах августа рекрутированную по разнарядкам биржи труда молодёжь свезли на сборный пункт в райцентре Стародуб. Затем всех перевезли в другой сборный пункт – в городе Унеча, в 35 км от Стародуба. Там-то, между двумя сборными пунктами, Василий Баранов и познакомился с Ольгой Карпеченко, своей будущей женой! Она была его сверстницей (родилась 25 октября 1925 года) и землячкой – родом из деревни Коробовщина Орловской (ныне Брянской) области, также около Стародуба.

В Унече всех пересадили в товарные вагоны, душные, грязные и вонючие. На первой же остановке, в Гомеле, где разрешили набрать воды в чайники, Вася впервые попробовал удрать. Набрал в чайник воды у колонки, оглянулся, немцев не засёк – и бросился бежать, но тут же наткнулся на охранника, который под дулом автомата вернул его вместе с чайником в вагон. В Белостоке была другая остановка: эшелон переформировали, а контингент раздробили и направили в разные города Германии.

2

Баранов попал в Дрезден 1 сентября 1943 г. Остарбайтеров в рейх везли насильно, и, понятно, не с туристскими целями. Но ведь всё это люди, дальше своего районного или областного центра никогда не бывавшие, буквально впервые оказавшиеся за границей! И если на секунду отрешиться от ужаса происходившего, то сколь же естественной представляется такая реакция Васи Баранова: «…после долгой канители нас построили всех с вещами, и три конвоира повели по улицам большого Дрездена. Здесь я увидел ещё не виданные в жизни громаднейшие вечные колосные дома, которые сложены из какого-то самородного камня и сложены так хорошо, что эти квадраты, как шахматная доска, блестят на солнце. Нету ни одного дома, чтобы на нём не было отпечаток скульптуры… Скульптура не только на домах, но она везде и всюду, куда можно повернуть свой взгляд» (запись от 1 сентября 1943 г.).

Но вместе с тем все эти здания и статуи служили только фоном, лишь обрамлением той кошмарной реальности, которой была эта «культурная» Германия для колонны из глазеющих остовцев. В реальность же их утыкали люди – и не какие-нибудь заклятые эсэсовцы, а самые обыкновенные граждане, простые бюргеры и бурши.

Продолжим цитату: «…немцы всех возрастов и родов смотрели на нас с улицы, а больше из окон, они о чём-то меркотали, указывая на нас пальцем, или, вернее, на отдельных из нас, кто показался более выдающимся. В общем попали под цензуру и суждения этих противных по душе физиономий. Нас было более 200 человек, шли по четыре, почти как один нагнув голову и только изредка поднимая свою тяжёлую, словно отдать ненависть седьмому этажу, окна которого всюду набиты этими дохлыми существами. Они смеялись, указывая на последнего, который еле шёл, волоча свою перебитую ногу, он был весь в лохмотьях, вернее, в русской одежде, только в разукрашенном виде».

К вечеру Баранова и ещё 90 его товарищей перевезли в Лейпциг, где повторилась та же комбинация – культурный шок от архитектурных красот и цивилизационный ожог от презрительного отношения спесивых немцев на улицах.

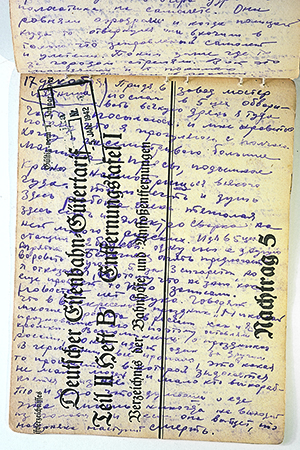

Вот тогда-то, в Лейпциге, – буквально на второй день по прибытии в Германию – Вася Баранов и начал вести свой дневник. Так сошлось, что ручку и чернильный порошок он взял из дома сам – для писем родным, а сшитый из ворованных бланков блокнот ему по пути подарил новый знакомец – Савченко, с которым Баранов успел в пути задружиться. Блокнот представлял собой сшитую вручную суровой ниткой стопку немецких бланков из рутинной отчётности немецкого грузового железнодорожного транспорта в 1942 году, которыми Савченко затарился явно ещё дома.

Лейпциг, октябрь 1943 года

До марта 1944 года Баранову работать предстояло в самом Лейпциге – сначала на фирме «Газаг», а с 19 ноября 1943 года на авиазаводе «Эрла», потом в Райхенбахе – и тоже в филиале «Эрлы». В первом рабочем лагере «Эрлы», в Лейпциге, Баранову присвоили № 25795, в Райхенбахе – № 158. 29 декабря 1943 года Баранов так выскажется о своих номерах и о нашивке: «Во что только может человек превратиться, и мне самому кажется, что я не тот Баранов Василий Максимович, которым был много времени назад, а я только теперь «русская свинья» за номером 25795. На груди у меня OST, на фуражке рабочий номер, а собственный номер в кармане, хотя заставляют носить на шее. Весь изнумерован. Что такое OST – говорят, это «осёл советской территории», а свежее будет «остерегайтесь советской твари».

На «Газаге» остовцы жили прямо в цеху, на втором этаже, прямо над токарными станками, а в «Эрле» – в хлипком бараке, спали – на нарах в три этажа, ходуном трясущихся не только от грохочущих включённых станков, но и от ходьбы. Дырявые матрацы на нарах – из почерневших стружек, сыпавшихся на тех, кто спал внизу.

Кормёжка – всё одна и та же похлёбка из рубленных лопатой брюквы с кольраби, иногда шпинат, картошка, часто без хлеба. Так что голод был постоянным фоном бытия, толкающим остовцев на любые риски в видах стащить на лагерной кухне или, в выходной день, в чужом поле или саду брюкву, картошку или яблоки. Не без гордости пишет Баранов: «Воровство было для меня главной заботой. Что бы то ни было, но надо стащить. Ибо смерть уже ходит по пятам… Люди стали хорошими ворами, все были злые и отчаянные» (28 ноября 1943 г.).

В этом занятии был и своего рода мальчишеский героизм: всё ущерб заклятому врагу! Немцев, а заодно и поляков (среди тех, кого немцы ставили надзирать над остарбайтерами, было много поляков) Василий всей душой ненавидел. Немецкого языка он не знал и не учил – и всё из той же ненависти и «патриотизма». Высокой трудовой дисциплиной Баранов не отличался – и тоже из патриотизма!

При малейшей возможности – и совершенно сознательно – Вася саботажничал. После Гомеля ещё раз попытался бежать вдвоём с товарищем, но товарняк, в который они забрались, повёз их не на восток, а на запад: спасибо, что никто не заметил, как они вернулись, – обошлось без наказания.

Страница немецкого дневника

Пронесло и с саботажем, хоть и тянуло на концлагерь или на виселицу: «Помню, когда я острым концом детали пробил воздушный шланг, кто-то сильно ударил по голове. Бельгиец мне сказал, что благодаря ему меня не судили, что он заступился, сказал, что я нечаянно упал на шланг, хотя фашист определённо знал, что это не случайность. Бельгиец на меня показывает, что если я не переменю своего отношения к работе, то они тебя расстреляют. Об этом они уже поговаривали и перевели меня в красильный цех для последней проверки» (12–17 января 1944 г.).

С марта 1944 по апрель 1945 года Баранов уже в другом цеху всё той же «Эрлы» – и не в Лейпциге, а в Райхенбахе (это западнее Герлица). Если первый лагерь «Эрлы» считался не просто рабочим, а штрафным (Баранов метко назвал его «лагерем-пеклом»), то второй – исправительно-трудовым: в нём-то Василию и было тяжелее всего.

Но и лагерь в Райхенбахе – ещё не самая чёрная краска в палитре. Однажды, не выдержав придирок и побоев от своего глуховатого мастера, Василий его толкнул, и тот упал на самолётное крыло, поломав его. После чего уже начальник завода вызвал Василия, лично и основательно его избил и отправил на три месяца в ещё более суровое место – в городскую тюрьму в Пирне.

Четырёхэтажное здание тюрьмы находилось на самом берегу Эльбы: «Меня в колонне с соотечественниками гоняли строить якобы площадку под танковый завод. <…> Приходилось киркой долбить скалу под надзором смотрителя. Лучше, когда отправлялись на противоположный берег Эльбы и грузили песок, цемент и т.д. <…> После бомбёжки города, видимо, в марте работал в лесу, валили с корнем большие сосны недалеко от Райхенбаха. Добрый баур (крестьянин. – П.П.) пожилой нам с русской девушкой приносили отличнейший обед. Это было единственное очень яркое, светлое и приятное пятно в моей трудной жизни остарбайтера».

Уже в Лейпциге вести дневник давалось Василию всё труднее и труднее. В последний день 1943 года Баранов признавался себе: «Ленюсь писать дневник, который может ещё в жизни и пригодится. Я помню, [что] когда-то собирался быть большущим человеком, писал стихотворения. Любил Пушкина, много знал на память, «Евгения Онегина» больше половины. Мне так легко удавалось их заучивать, что никакого труда не стоило. Писал тоже без особого усилия, но теперь рад что-либо написать о своей жизни или других, о которых я знаю, то у меня ничего не получается».

Когда блокнот весь исписался, Баранов попробовал перейти на отдельные листки, но так дело не пошло. Впрочем, и будь у него второй блокнот, едва ли он смог бы вести дневник: в Райхенбахе и Пирне было нужно выживать, и дневник в таких условиях был бы роскошью!..

3

Сам по себе дневник Василия Баранова охватил 5-месячный период с начала сентября 1943 по 23 января 1944 года. На его страницах доминировали страдания и унижения. Главным образом физические – это и отвратительная гигиена и болезни в лагере (вши, короста), и голод и совершенно недостаточный рацион, и постоянные ругань и оскорбления, жестокое битьё и другие наказания со стороны немцев и ангажированных ими поляков-надсмотрщиков (это перекладывание вины с инициаторов и «заказчиков» всех этих безобразий на рядовых и этнически окрашенных «исполнителей» примечательно само по себе!).

Но и для моральных страданий всегда находилось место: «Рано утром все отдавали вчера написанные пост-карточки, на которых большим шрифтом написано «Кто видел Германию, тот должен её любить». Как это было противно и неправда. Смогу ли я её полюбить? Нет, никогда» (6 сентября 1943 г.). Но особенно болезненны обиды, причинённые своими – теми, кого так хотелось считать товарищами, но кто или погряз в эгоизме, или упорно подозревал тебя в воровстве (запись от 7 октября 1943 г.).

Вообще потребность в дружбе, тоска по собеседнику – один из лейтмотивов дневника. Василий не раз буквально влюблялся в того или иного соседа – и всякий раз разочаровывался в нём. При этом он старался не упускать редкие шансы и мгновения прикосновения к культурной жизни. С собой у него был (пока не украли) томик Пушкина, который он бесконечно перечитывал. Он и сам пробовал писать стихи, но они ему не давались. Зато отдельные «прозаические» удачи – яркие образы или выражения – отнюдь не редкость на страницах дневника. Например: «Ещё когда мы подходили к лагерю, то свист и топот напоминал чертей в аду, как я когда-то представлял от бабушкиных сказок, но теперь он ещё усилился, словно стрелка реастата находилася на самом полюсе предела» (7 ноября 1943 г.).

Иногда в памяти всплывала с тоской родная сторона: «Эх! Где тот мой милый, родной дом, возле которого растут две больших вербы и красивый пушистый тополь? Всё пропало из моих глаз, и никогда мне больше не видать. Ни одна ворона не занесёт моих костей туда» (1 сентября).

4

Дневник писался, несомненно, втихую, скрытно, тайно: характер записей – откровенных, отчаянных, дерзких – не оставляет в этом сомнения. 29 сентября 1943 года в дневнике появилась такая запись: «Вчера переговорщик чуть не забрал у меня дневник, за что я перепугался, потому что много кое-чего я написал против его же шерсти. Но всё равно я смерти не боюсь, мне теперь всё равно».

Да, попади дневник в руки лагерного начальства и прочти оно его – ох, не сдобровать писавшему! «Да, за существование дневника я боялся, – сообщил мне Баранов в 1992 году, – однако продолжал писать всё, что у меня наболело. Я очень много посвятил еде. Но, братцы, как мне хотелось есть… Обычно писал, когда спят… Да, рисковал я – и не за счёт смелости, а скорее всего по беспечности»1.

И даже тогда, когда Баранов уже не вёл дневник, он хранил его как зеницу ока: «Дневник я ценил. Он мне был талисманом. За ним я бросался в горящий барак. <…> Дневник был со мной неразлучен, хотя и мешал здорово».

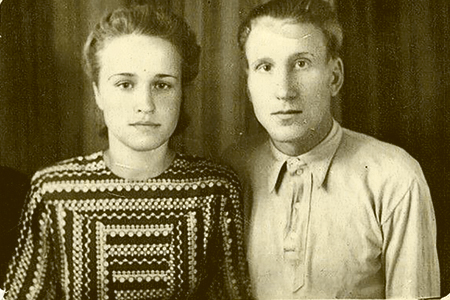

Кроме дневника от Германии у Василия Баранова сохранились фотографии. Ни на одной из них его лицо не улыбается, на всех – какое-то напряжённое, настороженно-измученное выражение. То самое, видимо, выражение, о котором писал ещё Виталий Семин2: «Конечно, лагерное напряжение у всех вырабатывало настороженность, стремление уйти в темноту, стать или сесть так, чтобы тебя не видели… В глазах – осадок голодной усталости и объединяющее со всеми остальными выражение постоянного косвенного слежения: за дверью, за теми, кто в эту дверь входит…»3

Вот фотография – из Райхенбаха! Василий тут в полный рост, на фоне товарняков на задворках железнодорожной станции какого-то крупного города, может быть Лейпцига. Руки по швам, та же рубашка, тёмные брюки (со стрелкой!), на голове кепка. И надпись на обороте – зелёными чернилами: «На память Олечке от Васи. Германия, г. Райхенбах. 5.11.44». (О третьей, от 5 октября 1945 г., ещё будет сказано.)

5

Освободили Васю Баранова американцы 17 апреля 1945 года. Свобода, разумеется, была относительной, а начавшиеся вскоре фильтрация и репатриация делали эту относительность физически осязаемой. В середине мая американцы перевезли остовцев из Пирны в Хемниц, в советскую зону. Оттуда их перебросили в сборный пункт в Дрездене, совмещённый с какой-то воинской частью. Там-то и прошёл Баранов фильтрацию: опросы, проверки, длинные анкеты.

В Дрездене его мобилизовали в Красную армию: приняли присягу, учили ходить строем и обращению с оружием, но формы солдатской не выдавали. Группу в 10–12 человек (и Баранов у них за старшего!) посылали на охрану разных объектов, демонтируемых для отправки в СССР. Объекты такие: эбонитовый завод и бумажная фабрика в районе Дрездена, фабрика самописцев в г. Брике в чешских Рудных горах.

По-видимому, там, в Рудных горах, была сделана ещё одна фотография Баранова. Весь облик его преобразился – округлились щёки, чёрный, кажется ватиновый, пиджак, под ним джемпер и даже галстук! Но – не изменилось выражение глаз! На обороте же – вот что: «Скука и скука. Скука не потому, что далеко от родины, а потому что далеко от людей. Бесконечные горы и сплошной лес. А ведь вспомнишь прошедшие детские годы, своих родителей и дом, то душа прохватывается дрожью и горько чего-то. Как хочется ещё в свете жить, но не такой жизней, в какой нахожусь теперь. Сидишь да растягиваешь гармошку, она уже так надоела, что ещё хуже расстраивает нервы. То и дело, что смотришь на часы, а потом на облака и качающие ели, сравниваешь одну с другой, какая до каких пор качнётся, в какой верхушка прямее, и всё одно и то же, одна и та же мысль – всё надоело, опостыло. А ведь мне уже 20 лет, что я видел хорошего за свой век? Дойдя до такого возраста, я ещё не имел идеальной любви с девушкой. Нет, это не жизнь, а что-то другое. И неужели свет не может существовать без несчастливцев? Эх, жалко губить молодую жизнь, ведь, может быть, скоро возьмут в армию, а потом года через три перейдёшь как-нибудь на нормальную вольную жизнь. 7.10.45 г. Воскресенье».

Не надпись, а целое послание, своего рода философическое письмо!

6

Как военнослужащего Баранова, видимо, мобилизовали в трудовой батальон – восстанавливать Донбасс. Но стерпеть ещё и это покушение на свою свободу он уже не смог и в Бресте «отстал» от своего эшелона.

На родину, в Мереновку, Вася Баранов вернулся в конце ноября 1945 года. Около года проработал в колхозе: «пахал, косил, навоз возил». Там же, в Мереновке, осел его друг «по Лейпцигу» – Василий Иванович Дроздов (Дрозд). Ольгу Карпеченко освободили те же американцы – около 20 апреля 1945 года под Лейпцигом. Домой – в Коробовщину – добиралась и добралась самостоятельно, без какого бы то ни было пайка.

Ко всем троим односельчане отнеслись сочувственно, по-человечески – проблем дискриминационного плана у них не было. И это не исключение из правила и тем более не опровержение тезиса о гражданской второсортности репатриантов, нет! Просто в деревне – и чем она меньше и глуше, тем в большей степени – такой удар микшировался её низовой ролью на социальной лестнице страны.

В следующем, 1946 году председательница колхоза отпустила Баранова в Орёл – продолжить учёбу в музучилище. Ольга тоже улизнула из деревни, переехала в Стародуб, а затем поступила в Новозыбковский педагогический техникум (около 100 км от Стародуба). Окончив училище в 1950 г., Баранов получил направление в Брянск – преподавать кларнет и сольфеджио в городской музыкальной школе имени Чайковского.

И в том же, 1950 году Василий Максимович Баранов и Ольга Тимофеевна Карпеченко поженились. Как видите, несколько лет ушло на «ухаживание», т.е. на переписку и редкие встречи на каникулах. Внуку своему Василий Максимович как-то рассказывал, как они с бабушкой уходили за несколько километров от деревни – чтобы просто погулять, держась за руки. Однажды шли ночью через поле, а в это время проезжала колхозная машина и осветила их фарами – так они бросились в разные стороны и каждый отдельно возвращался домой! Вот уж поистине другие времена, другие нравы!..

В 1992 году Василий Максимович Баранов писал мне: «Своей женою я очень доволен. Прожили вместе душа в душу 42 года. «Она меня за муки полюбила, а я её за состраданье к ним». Он умер 28 мая 2012 года, а она – 1 ноября 2019 года.

Начиная с 1995 года выдержки из дневника В. Баранова не раз публиковались в различных изданиях и читались по радио, оригинал экспонировался на выставке в Берлине (2000). Самой полной будет публикация в составе моей книги «Если только буду жив…», готовящейся в издательстве «Нестор-история», для чего текст дневника и комментарий к нему подготовлены заново.

1 Из письма В.М. Баранова П.М. Поляну от 4 апреля 1992 г.

2 Семин В. Нагрудный знак «OST» / Послесл. П. Поляна. М.: АСТ, 2015. (Виталий Сёмин, известный писатель, первым и широко раскрывший в свое время тему остарбайтеров).

3 Там же.

Благодарю Максима Баранова, внука В.М. Баранова, за помощь.