Беседовала Наталья Цыганова

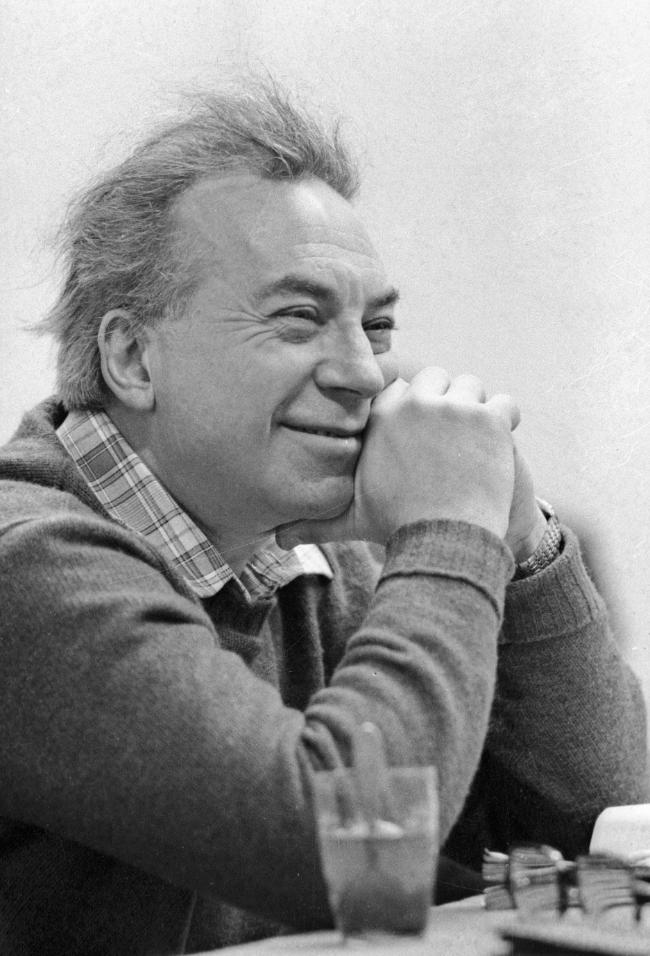

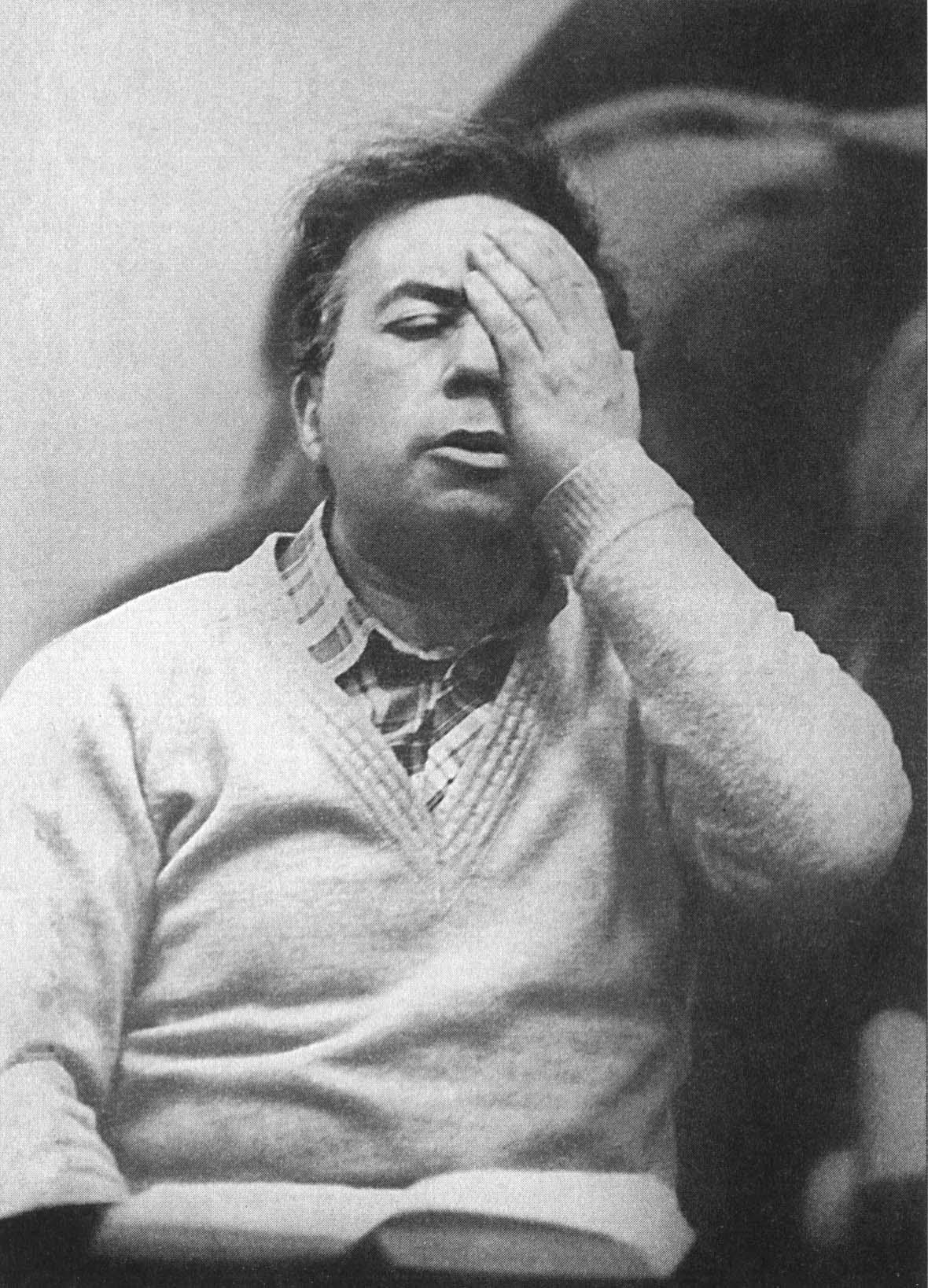

3 июля исполнилось бы 100 лет великому русскому режиссёру Анатолию Васильевичу Эфросу. Этого человека можно назвать легендой. Его творчество вызывало неподдельный интерес у зрителей и такую же неприязнь у чиновников. На его спектакли трудно было достать билет, однако те, кому удавалось это сделать, не могли уйти равнодушными. Его жизнь трагически оборвалась в 1987 году, когда ему было чуть более 60 лет, но за эти годы он успел многое. Драматический театр, кино, телевидение, книги – всё это грани его таланта. Эфрос воспитал целую плеяду замечательных актёров, среди которых Ольга Яковлева, Анатолий Грачёв, Антонина Дмитриева, Николай Волков.

Эфрос не занимался общественной работой, как Олег Ефремов, не создавал политически острых спектаклей, как Юрий Любимов, не заигрывал перед властью, ставя просоветские пьесы. Его искусство было обращено к душе человека, его внутреннему сокровенному миру, и этот мир он выражал, как никто, пронзительно остро. На спектаклях Эфроса зрители плакали, испытывая катарсис, потому что они заставляли посмотреть на жизнь по-иному, с нравственной точки зрения. По сути, у него был духовный театр. В годы, когда на подмостках сцены было принято решать производственные проблемы, Эфрос ставил вопросы совершенно иные: зачем человек живёт и в чём его предназначение. Его герои – будь то розовские мальчики из пьес «В добрый час» и «Неравный бой» или персонажи Достоевского, Шекспира и Чехова – мучительно искали ответы на эти вопросы, совершая нелепые, может быть, даже отчаянные поступки. До сих пор театралы вспоминают финальную сцену без слов из спектакля «Месяц в деревне», где Наталья Петровна в исполнении Ольги Яковлевой просто плачет, подбрасывая вверх воздушного змея, а в это время надрывно звучит Моцарт, его 40 я симфония. Или другая сцена – бунт штабс-капитана Снегирёва из спектакля «Брат Алёша» Театра на Малой Бронной, когда тот после смерти своего единственного ребёнка кричит: «Не хочу другого мальчика!» Мятеж бесстрашный и беспомощный, как выплеск исстрадавшейся души.

Он создал свой уникальный театр, загадочный и парадоксальный, где реализм и правда характеров переплетались с самым тонким символизмом. Недаром искусствовед Юрий Фридштейн назвал его поэтом театра. Было в творчестве Эфроса что-то неуловимо-зыбкое, что создавало ощущение эфемерности жизни, её мимолётности. Отчасти это достигалось манерой игры актёров и их постоянным движением по сцене, которое театральные критики сразу же назвали броуновским, отчасти – музыкой и светом. Но творчество нельзя разложить на составные части, потому что талант – это тайна. В одной из своих книг Эфрос писал: «Знаете, в чём смелость? Смелость – остаться ребёнком. Приобрести зубы, крокодилью кожу даже – всё это нужно иногда, но за всем этим пускай останется детская душа. На сцене всё это видно, и никаким мастерством этого не закроешь».

Рассказывает Ольга Яковлева, актриса, проработавшая с Анатолием Эфросом более 25 лет и принимавшая участие почти во всех его постановках:

– Говорить о том, как и из чего он делал театр, почти невозможно, об этом он написал в своих книгах. Он занимался состоянием души человека, куда она видоизменяется и как она видоизменяется. Фактически это было искусство духа. Эфросу был интересен человек на стыке борьбы между божественным или нравственным и низменным, что за пределами нравственности. В любой пьесе. «Отелло» ли, Тенесси Уильямс, между Альмой и Джоном, внутри самой Альмы. Эти нравственные проблемы взрывают всю суть человека, доводят до высоты, и на разрешении этого пика, собственно, и происходит спектакль. Так, например, в «Месяце в деревне» Наталья Петровна, моя героиня, решает проблему, как прожить ту молодую жизнь, которая не была ей свойственна. И она безумными глазами смотрит на свою воспитанницу, как она с Беляевым бегает по лугам, а у неё пропущен этот момент юности, ей и хотелось бы так пожить, но это невозможно. Всё, что его занимало, – это жизнь духа. Его мало что интересовало, кроме человека. Последнее время, когда он ставил спектакли со статичными декорациями или почти без них, он говорил: «А для театра больше ничего не нужно. Нужны только два человека, которые будут взаимодействовать».

– Многие критики и зрители считали Эфроса достаточно мягким и лиричным режиссёром, и спектакли его тоже на первый взгляд были мягкими и лиричными. Но, мне кажется, большая часть его спектаклей были резкими и надрывными, зрители потом уходили, испытав катарсис, очищение. Можно его назвать трагическим режиссёром?

– Да, можно. У него всё время в мозжечке было, что жизнь трагична. Но даже в «Ромео и Джульетте» он говорил: «Это ещё не конец. Нужно играть весело, подъёмно, начало, балкон...» Но он знал, что, когда встречаются двое, – это трагедия. Потому что всё равно кто-то останется без кого-то, то есть во встрече заложена драма. Вот это ощущение в жизни у него было. Например, идёт собака с разодранным бедром. А куда ей идти? Ей идти некуда. И вот для него это была драма.

– Вы понимали, что находитесь рядом с гениальным режиссёром?

– Что он был гений, не понимали. Если бы понимали, то вели бы себя не так, и относились бы не так, и создавали бы другую атмосферу. Это пришло намного позже. Эфрос нам раскладывал всё – от рисунка до мизансцены, и делал это с лёгкостью. Я только в конце начинала понимать, что ему эта лёгкость давалась достаточно тяжело. До этого были жуткие проработки дома, он исписывал несколько тетрадей, прежде чем прийти на репетицию. А так он был и азартен, и готов к любой весёлости. Он пытался сделать такой атмосферу на репетиции, чтобы были открытость, дружелюбие, приподнятость от всяких бытовых дрязг, чтобы на сцене была праздничная обстановка, чтобы игра доставляла не муку, а удовольствие. Для него это так и было.

– Он был открытым человеком?

– Да. К нему мог прийти любой человек с улицы и сказать: «Можно я посижу у вас на репетиции?» Он пускал всех. Мы не понимали его. Для Эфроса это была публичность и открытость. К нему можно было подойти с любой проблемой. Он не мог жить без репетиций, чтобы в день не было двух репетиций. Ему нужно было работать. Он был создан для работы.

– А каким он был в жизни?

– Он был жутко смешливый. Его актёры могли рассмешить очень быстро, рассказав какой-нибудь анекдот, которому лет 30. Эфрос был необычайно наивным и впечатлительным. Он, например, смотрел балет в Большом театре и видел, как танцует Майя Плисецкая. Он говорил: «Представляете, она в два прыжка как прыгнет через всю сцену!» И мы всегда смеялись над ним, потому что его наивность была уникальная. Ему просто радости не хватало.

– Эфрос никогда не ставил антисоветских спектаклей, за что же его ненавидели советские чиновники?

– Он был инакий. Он не занимался политиканством, с ним нельзя было ничего сделать. Был момент, когда он поставил пьесу Корнейчука «Платон Кречет», и все говорили: «Как изменился Эфрос, он партийного драматурга поставил!» Но всё равно там было, что художник и власть несовместимы. И хирург Платон, герой пьесы, никаким образом не мог быть ввинчен в ту структуру идеологической системы, которая господствовала в те годы.

– Как он реагировал на закрытие своих постановок?

– Эфрос был собранным, когда закрывали спектакли, и всегда нам говорил: «Ну подумаешь, запретили какой-то момент, я придумаю что-то ещё, более интересное». Он относился к этому рационально. При всех катаклизмах, драматических, художественных, он заставлял себя быть спокойным, искать выход спокойно. Ему казалось, что всё можно поправить.

– Я знаю, что после закрытия его спектакля «Турбаза» в Театре имени Моссовета он получил инфаркт.

– Тот период сложился так, что на Малой Бронной, где он тогда работал, была тяжёлая обстановка. Сняли спектакли «Обольститель Колобашкин», «Счастливые дни несчастливого человека», «Три сестры», и готовился разгром кем-то из критиков в «Правде». Статья называлась примерно так: «Уберите Эфроса от русских «Трёх сестёр». На нём уже тогда хотели поставить крест. Это так начала завинчивать гайки внезапно появившаяся «оттепель» и так же быстро закончившаяся. Он попал в такой политический период, когда с ним могли сделать всё что угодно и даже дисквалифицировать. За профнепригодность.

– Он был чувствительным человеком?

– Да. Он от всего испытывал боль. Потери, которые у него были – его лишили одного театра, потом другого, ученики повели себя предательски, – переживал он, конечно, остро. И не оттого, что плохая рецензия и он хотел только похвальбы. А непонятость, непонятость. Он думал: «Как же так, я что-то сделал, что не дошло». Конечно, недостаточный отклик на его талант, конечно, недостаточная отдача за то, что он делает и как он делает, конечно, отсутствие друзей и ситуация, когда не с кем поговорить. Но никогда он не жаловался. У него было достоинство. Только по внешнему виду можно было догадаться, что он переживает. Донской, переводчик ленинградский замечательный, говорил, что он как-то зашёл к Анатолию Васильевичу в кабинет на Таганке, а Эфрос сидел, отвернувшись к стене, и плакал. Донской спросил: «Анатолий Васильевич, в чём дело?» – «Вы знаете, я, кажется, разлюбил театр». Это было самое драматичное, что можно было услышать от него. Потому что так он это заведение любил, и актёров любил, как детей, и понимал. Но он их всех прощал. Он всем всё прощал. Он был уже как бы надо всем. В нём не было ни злобы, ни ненависти, ни агрессии. В молодости он мог ещё распекать и актёров, и обслугу театральную. А к концу жизни у него какое-то всепрощение появилось.

– Его можно было назвать цельным человеком?

– Наверное, да. И притом он был очень мужественным. Он никогда не перекладывал неприятности на чужие плечи. Когда я узнавала о чём-то, что происходит на Таганке, я подходила к нему и спрашивала: «Неужели такое произошло?» – «Кто вам сказал?» Он так гневался! Он считал, что не надо неприятности рассказывать тому человеку, который будет это остро воспринимать, болеть душой, но ничем не сможет помочь. Он ограждал нас от всего плохого. При такой эмоциональности, при таком болевом синдроме по поводу всего Эфрос был очень сильным человеком.

– В историю отечественного театра вошли его знаменитые показы.

– Как он показывал, как показывал! Была такая помреж Таня Вуль, она всё время сидела за кулисами и смотрела, как Анатолий Васильевич показывал. Как он показал мимикой муку Отелло! Она говорила, что ей не нужно ничего больше, никто так не сыграет из актёров, как он. «Я посидела, посмотрела, и это для меня спектакль». Если что-то не понимаешь на словах, то, когда он показывал (у него был такой режиссёрский показ), всё было понятно без слов. Он актёрам помогал развить интуицию, открыть её, и чтобы актёр интуитивно, зная какие-то параметры, которые Эфрос вдалбливал, как кувалдой, уже был свободен, ощущая, что у него есть русло, в котором он может импровизировать. Эфрос выстраивал алогичность поведения персонажа, потому что не всегда в логическое русло можно встроить колебания души человека. Он смотрел под таким углом на какое-то явление жизни, что это был единственный, уникальный взгляд. Например, Анатолий Васильевич разбирает что-то на репетиции и просит актёров высказаться. И мы все начинаем нести какую-то хрестоматийность. Он всех выслушает, а потом говорит: «А что, если это вот так?» И все открывают рот и думают: «Ну почему же нам не пришла в голову эта простая азбучная мысль? Почему она приходит только ему?» Да потому, что он смотрит как-то прозрачно и сразу в корень. Это объяснить нельзя. Я вот думаю, почему Пушкин так азбучно ясен? Да потому что гений. Это поэтический настрой, что ли, неприземлённый. Даже про пьесу «На дне» он говорил, что это высота низменности. Высота – это поэзия. Содержание может быть сколь угодно тяжёлым, глубоким, но форма всегда лёгкая. Даже в трагедии. Как это сделать? Это, пожалуй, знал только он. Он хотел выразить то, что у него болело. Он во всех своих спектаклях выражал себя. И через Отелло, и через Дездемону, и через Альму, и через Мольера, и через женские роли он выражал себя.

Своими воспоминаниями об Анатолии Эфросе со мной поделился ныне покойный Михаил Козаков, проработавший с ним 14 лет в Театре на Малой Бронной.

– У меня был ряд учителей – Николай Охлопков, Олег Ефремов, в том числе и Анатолий Эфрос. Я благодарен судьбе за то, что жил в его системе взглядов долгий период. Я сыграл у него в четырёх спектаклях – в «Дон Жуане» вместе с Николаем Волковым, в «Женитьбе», «Месяце в деревне» и «Дороге». На этом мы разошлись. Для таких людей, как Эфрос, весь смысл жизни был – это его работа. Он фанатично любил свою профессию. Для него ничего не существовало вне театра. Он не выпивал, не любил застолий, как, например, Ефремов. Он был интересный мужчина, но не был замечен в романах. Без работы ему было тоскливо, как никому, может быть.

– Когда вы с ним познакомились?

– Я познакомился с ним ещё в 50 е годы. Меня вводили в его спектакль в театре «Современник» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Никто». Эфрос провёл со мной и Наташей Архангельской несколько репетиций. Это был 1959 год.

— Как он проводил время вне работы?

– Он слушал музыку, пластинки, читал книги, ходил на спектакли других режиссёров. Но без репетиций, без ежедневного труда он не мыслил своей жизни. Я помню, мы отдыхали в Пярну. Я уже работал на Бронной. Эфрос приехал с Наташей Крымовой, женой. Он томился на отдыхе. Все разговоры сводились к тому, что он будет ставить – «Месяц в деревне» или «Дядю Ваню». Он был по складу своему романтик. Потому что только с романтической верой в искусство, в его значимость можно так жить и так работать. Наверное, у него, как и у многих людей, были свои недостатки, но чего у него не было точно – это прагматизма и циничного отношения к делу. В этом смысле он романтик, а, в общем, романтики делают искусство, они свято верят в то, что искусство что-то значит в жизни людей и даже человечества. Это, может быть, заблуждение, но, когда у Козинцева спросили: «Для чего существует искусство?» – он ответил: «А чтобы не скотели!»

– Многие актёры, которые работали с Анатолием Эфросом, говорили, что он был мягким – и в жизни, и на репетициях. Вы считаете его таким?

– Нет. Эфрос не был толерантным человеком, отнюдь. Он был человек взрывной, темпераментный, заводящийся, что называется, с пол-оборота, если его задевала тема. Он мог быть крайне резким в своих оценках. Он, например, мог мне сказать: «Миша, ты играешь Дон Жуана для обывателей, а вот Колю Волкова любит элита». Правда, он мог потом переменить своё отношение. Настал час, когда он убрал с роли Колю и я один играл Дон Жуана. А Коля был его альтер эго. Эфрос был человеком необыкновенно страстным, и в этом его сила. Например, он был в Америке, ставил «Женитьбу» Гоголя. А у нас тоже шла «Женитьба». Анатолий Васильевич был в совершенном восторге от Америки и мог сказать: «Лёва! (Обращаясь ко Льву Дурову.) Там актёр играет Жевакина намного лучше, чем ты! Миша! Ты знаешь, там Кочкарёв какой!» Это было непросто слушать прилюдно, мы были уже не детьми. Но это ему потом прощалось, потому что он был увлекающимся человеком. Он работал со своими актёрами на Бронной, но увлекался, например, Смоктуновским и Майей Плисецкой, снимал с ними фильмы («Фантазия») и делал так, чтобы Плисецкая играла со Смоктуновским, и чтобы там был Андрей Попов. Ему всё было интересно. Он даже прощал своим врагам мхатовцам, которые когда-то закрывали ему «Три сестры», и влюблялся в них, ставя спектакль «Милый лжец» с Ангелиной Степановой. Он любил Высоцкого и говорил: «Вот мужчина, посмотрите, как он элегантно одевается, вы так не можете!»

– В чем была особенность Эфроса как художника, на ваш взгляд?

– Мне кажется, его сила была в умении взглянуть на какое-то явление или пьесу, даже хорошо известную, свежим взглядом, не замутнённым. Соскрести обычное, докопаться до истины, которая до него почему-то никому не приходила в голову. Например, ставя «Дон Жуана», комедию Мольера, он грандиозно дотолковался до того, что разговор там вовсе не о женщинах, а о Боге. Если Бога нет, то дозволено всё. И тогда надо чем-то заполнять жизнь. А чем, как не женщинами? Ведь Дон Жуан не поэт, не художник. Это был спектакль-диспут. Если человек не самосовершенствуется, если он бездуховен, если он не верует, то он распадается. И это было колоссально для 1972 года. При всей жёсткости взгляда Эфрос шёл к катарсису. То есть к духовности. У него была вера в идеалы, в разумное, доброе, вечное. Это было заложено и в спектакле «Брат Алёша» (инсценировка Виктора Розова по части романа Достоевского «Братья Карамазовы»), и в «Ромео и Джульетте», в каждом его спектакле.

– Все вспоминают его показы…

– Да! Эфрос не был актёром, но показывал замечательно. По существу. Конечно, он человек от Станиславского и Немировича. Стопроцентно мхатовские корни, помноженные на его индивидуальность. Анатолий Васильевич не любил характерности, в отличие от Станиславского. Он говорил: «Надо играть «я в предлагаемых обстоятельствах», тогда создастся образ». Я, например, люблю характерность, мне нравится изменять речь, манеру говорить, пластику, поэтому его надо было обманывать. Я в «Женитьбе» до премьеры почти не показывал этих красок. Но потом он принимал их.

– Как вы думаете, он чувствовал время?

– Эфрос не был никогда политизированным, в отличие от Ефремова, но время чувствовал. Что такое «художник вне времени»? Нет, он был очень во времени. То, что он не был, как ни странно, худруком на Бронной, освобождало его от обязанности ставить спектакли к юбилеям – партийным или государственным. А ставить к съездам он не умел. Например, Рубен Симонов ставил одновременно этот ужас – «Стряпуху» Софронова и замечательную «Филумену Мартурано» Эдуардо де Филиппо и говорил: «Я руковожу театром элегантно». Так вот, Эфрос не умел руководить театром элегантно, и в этом его сила. Он не умел скрывать свою любовь и нелюбовь. Он считал, что зря Козаков и Дуров ушли в режиссуру, и сказал об этом в глаза. А потом подумал и добавил: «Наверное, и я зря пошёл в режиссуру». Он умел ценить чужие режиссёрские работы, и это было замечательное его качество. Я помню, как он восторгался спектаклем «Взрослая дочь молодого человека» Анатолия Васильева, любимовскими спектаклями («Обменом» и не только). Он любил Феллини, Питера Брука, Жана Вилара.

– У Эфроса была очень сложная судьба, многие его спектакли запрещали, у него были непростые отношения с чиновниками, которые его ненавидели. Он сильно переживал?

– Это нельзя было не переживать, особенно когда допускается дискриминация вплоть до национального вопроса. Я помню, в Центральном доме литераторов была конференция (я присутствовал), и его стали обвинять в том, что он не русский художник. Как это было страшно! Там обсуждались вопросы театра, литературы, и говорили, что это нерусский, неверный взгляд на классику, на Россию, на русскую культуру. И Эфрос выступал. Казалось, что у него сердце разорвётся. Втягивали даже неполитизированных людей в эти грязные разборки.

– Обычно в предпремьерные дни у всех театральных людей нервное состояние. Как он помогал актёрам выходить из этого?

– Когда шли репетиции и спектакль ещё не был готов до конца, он пускал публику в зал – критиков, любителей театра. Для меня сначала это было так странно. А он тем самым готовил нас к встрече с публикой. И на премьере было не так страшно. Эфрос давал всегда полезные советы. Когда я поставил что-то и переживал, он говорил: «Никогда не жди, когда тебя похвалят, поругают, забудь, иди вперёд, иди дальше. Не думай о том, что ты сделал». Вероятно, он сам не всегда умел так поступать, всё равно он реагировал на отзывы, и достаточно болезненно.

– Михаил Михайлович, чему вы научились у него как у режиссёра?

– В подходе к пьесе, к методу работы с актёрами он научил меня очень многому. Это было в каждодневной работе, как разрабатывать кусок, как находить смысловую опорную фразу, он придавал значение интонации, темпу, ритму, манере игры, умению импровизировать. Эфрос ненавидел статические мизансцены, у него на сцене было постоянное движение. Это создавало ощущение жизни, не статики. Он говорил про «Дон Жуана»: «Смотри, какой здесь переход!» Он предлагал необычные краски, ходы в познании образа и человека. Этому научиться нельзя. Кто с этим столкнулся, тот это помнит.